Introduction

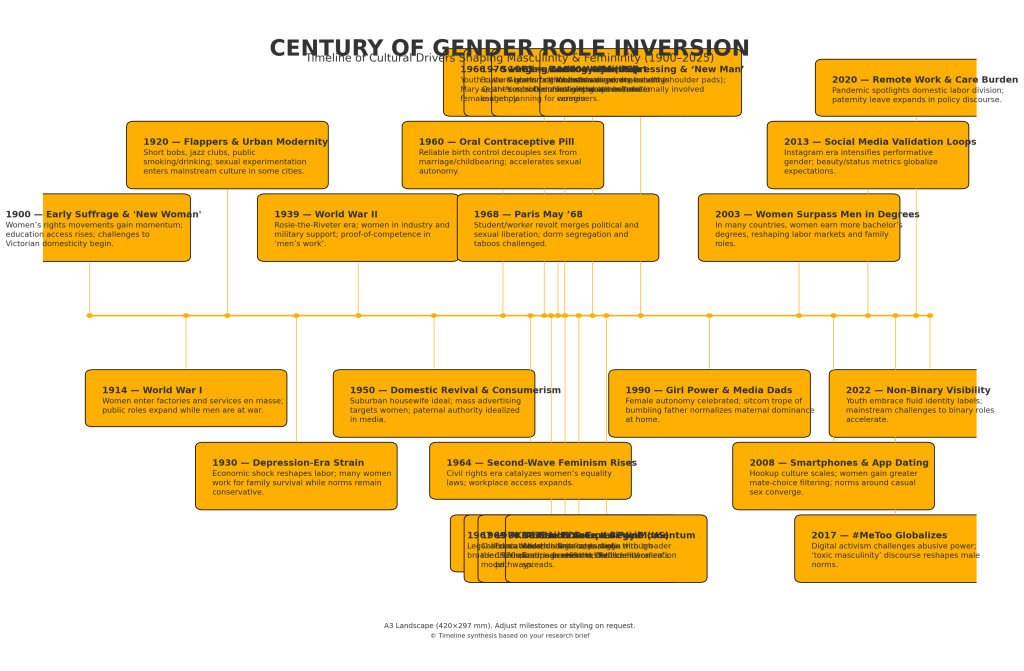

Depuis 1900, les sociétés occidentales ont connu de profonds changements dans les rôles comportementaux des hommes et des femmes. Les attentes traditionnelles - les hommes en tant que soutiens de famille décisifs et chefs de famille, les femmes en tant que ménagères et soignantes - ont été de plus en plus remises en question et bouleversées. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe et en Russie, les femmes ont gagné en autonomie et adopté des traits autrefois qualifiés de "masculins", tandis que les hommes ont été encouragés (ou contraints) à adopter des rôles et des qualités historiquement considérés comme "féminins". Ces changements ne se sont pas produits dans le vide ; ils ont été propulsés par des forces culturelles majeures. Les vagues d'activisme féministe ont élargi les droits et les possibilités des femmes, la sécularisation a érodé les autorités religieuses et patriarcales, les structures familiales ont évolué et les médias de masse, des films hollywoodiens de l'après-Seconde Guerre mondiale à Instagram au XXIe siècle, ont alimenté de nouveaux récits sur ce que sont les hommes et les femmes. devrait être. Cet article examine comment ces forces ont remis en question le paradigme traditionnel de l'homme chef de famille et remodelé la dynamique homme-femme. Il affirme que l'érosion des rôles rigides des hommes et des femmes a été à double tranchant : elle a renforcé le pouvoir des femmes et promu l'égalité, mais a également contribué à la confusion de l'identité masculine, à des attentes irréalistes en matière de relations et à de nouvelles frictions dans la culture des rencontres et du mariage. Les preuves sont tirées de recherches historiques et sociologiques, de l'analyse des médias et de commentaires contemporains sur les relations hommes-femmes.

Aperçu historique : Du patriarcat à l'évolution des rôles

À l'aube du XXe siècle, les rôles des hommes et des femmes en Occident étaient largement régis par des normes patriarcales renforcées par la loi, la religion et la coutume. En 1900, par exemple, dans de nombreux pays, les femmes n'avaient pas le droit de voter ni de posséder des biens sur un pied d'égalité avec les hommes. Les normes de la classe moyenne idéalisaient une "Sphères séparées Les hommes opéraient dans la sphère publique du travail et de la politique, tandis que les femmes étaient censées embrasser une sphère privée centrée sur les tâches ménagères et l'éducation des enfants. Aux États-Unis et en Europe, l'idée de l'égalité entre les hommes et les femmes a fait son chemin. homme soutien de famille-femme au foyer La famille nucléaire était communément considérée comme l'ordre naturel, bien que les spécialistes notent que ce modèle n'était pas aussi "ancien" qu'on le pense souvent. Pendant ce temps, dans l'Empire russe et plus tard dans l'Union soviétique, les structures patriarcales paysannes traditionnelles ont prévalu jusqu'au début du 20e siècle, malgré l'émergence de mouvements de défense des droits des femmes dans les centres urbains.

Toutefois, le XXe siècle a été marqué par des événements perturbateurs qui ont commencé à assouplir ces rôles stricts. Les deux guerres mondiales ont joué un rôle particulièrement catalyseur. Avec des millions d'hommes appelés sous les drapeaux, les femmes se sont retrouvées dans la situation suivante poussés dans des rôles traditionnellement masculins dans les usines, les bureaux et même les unités militaires auxiliaires. Une propagande emblématique, comme celle de l'Américaine "Rosie the Riveter", incitait les femmes à adopter des traits de caractère masculins de force et d'indépendance pour soutenir l'effort de guerre. En Union soviétique, l'idéologie du genre sous le bolchevisme a d'abord encouragé l'émancipation des femmes et leur participation au marché du travail (par exemple, les premières politiques soviétiques ont légalisé le divorce et l'avortement, et des femmes comme les Valentina Tereshkova ont été célébrées comme des héroïnes du travail et même comme des cosmonautes). Pourtant, même si les femmes se sont montrées capables d'assumer ces rôles, les sociétés d'après-guerre ont souvent fait preuve d'une grande prudence. inversé aux modèles traditionnels. Aux États-Unis, à la fin des années 1940 et dans les années 1950, une forte pression culturelle a été exercée pour rétablir l'homme vétéran comme pourvoyeur de la famille et la femme au foyer comme idéal féminin, illustré par l'imagerie domestique de la banlieue dans les médias et la publicité. De même, l'URSS de Staline, après la Seconde Guerre mondiale, a exalté la maternité et décerné des médailles de "Mère héroïne" aux femmes ayant beaucoup d'enfants, réaffirmant ainsi que le premier devoir d'une femme était de s'occuper de sa famille (même si elle avait souvent aussi un emploi rémunéré).

Malgré ce retour en arrière, les germes du changement avaient été plantés. Au cours des décennies suivantes, les transformations socio-économiques et les mouvements intellectuels ont accéléré l'effondrement des hiérarchies de genre du XIXe siècle. L'industrialisation et l'enseignement supérieur ont ouvert de nouveaux secteurs d'emploi aux femmes. L'impact démographique des guerres (avec tant d'hommes perdus) a fait que les femmes en Europe et en Russie ont simplement avait d'assumer de plus grandes responsabilités économiques. Au milieu du siècle, un changement profond était en cours : Les femmes étaient prêtes à revendiquer une plus grande autonomie, et les hommes s'adapteraient progressivement - de gré ou de force - à un nouvel équilibre.

Les vagues du féminisme et l'autonomie des femmes

Le mouvement féministe, qui s'est développé en plusieurs "vagues" à partir du début du XXe siècle, a été l'une des forces motrices de l'évolution de la dynamique des genres. Chaque vague a remis en question les rôles traditionnels des hommes et des femmes de manière distincte :

- Le féminisme de la première vague (vers les années 1880-1920) : Centré sur les inégalités juridiques, ce mouvement a obtenu le droit de vote pour les femmes (par exemple, le 19e amendement aux États-Unis, le suffrage de 1918 au Royaume-Uni) et un meilleur accès à l'éducation et à l'emploi. Les féministes de la première vague ont généralement pas Beaucoup pensaient que les femmes resteraient les gardiennes morales du foyer même si elles obtenaient des droits publics. Néanmoins, en accordant le droit de vote aux femmes et en affirmant leur indépendance rationnelle, cette vague a semé les premières graines de la démocratie. égalitaire la réflexion sur le genre. En Russie, après la révolution de 1917, le gouvernement communiste a également encouragé l'égalité des sexes. nominal l'égalité des sexes - en permettant aux femmes de voter et de travailler - bien que les attitudes sociétales soient restées conservatrices à bien des égards.

- Le féminisme de la deuxième vague (1960-1980) : Cette vague a fondamentalement remis en question les normes traditionnelles de comportement entre hommes et femmes dans les sociétés occidentales. Elle a critiqué l'idéal de la femme au foyer heureuse de l'après-guerre, en prônant la libération des femmes dans tous les domaines (travail, sexualité, famille). L'activisme de la deuxième vague a conduit à réformes juridiques (de l'interdiction de la discrimination sexuelle par la loi américaine sur les droits civils aux lois sur l'égalité de rémunération aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe) et la généralisation de l'accès au contrôle des naissances, qui a donné aux femmes un contrôle sans précédent sur la reproduction et la planification de leur carrière. Les femmes sont entrées en masse dans les universités et les professions autrefois dominées par les hommes. L'idéal de l'épouse soumise et dépendante a cédé la place à celui de la femme. "femme libérée"-Les femmes se sont affirmées, se sont orientées vers une carrière et ont été sexuellement autonomes. Dans les familles, cela signifiait que de nombreuses épouses avaient désormais leurs propres droits. revenus et voix propres dans la prise de décision, érodant ainsi l'autorité automatique autrefois accordée aux maris. Le rôle traditionnel de l'homme comme soutien de famille a encore été ébranlé par l'augmentation des taux de divorce dans les années 1970 (avec l'adoption de lois sur le divorce sans faute dans de nombreux pays) et la normalisation des ménages à double revenu. Les hommes ont dû s'adapter à des collègues et à des patrons féminins, ainsi qu'à des partenaires qui attendaient des relations plus égalitaires. Dans les familles plus laïques, ces avancées féministes ont été adoptées, tandis que dans les familles fortement religieuses ou patriarcales, il y a souvent eu une résistance ou un rythme de changement plus lent. Pourtant, dans les années 1980, même la culture dominante reconnaissait que les femmes pouvaient "porter le pantalon" dans diverses situations - au sens propre comme au sens figuré.

- Le féminisme de la troisième et de la quatrième vague (années 1990-2020) : Les vagues féministes ultérieures ont continué à promouvoir l'autonomie des femmes et à remettre en question les normes de genre, en mettant l'accent sur l'individualité et l'intersectionnalité. La représentation des femmes a augmenté dans la politique et la direction des entreprises aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe (par exemple, le mandat de Margaret Thatcher en tant que Premier ministre du Royaume-Uni de 1979 à 1990 a fait voler en éclats un moule de leadership "masculin"). Les messages culturels célèbrent de plus en plus le "girl power" (des Spice Girls dans les années 1990 en Grande-Bretagne à une pléthore de femmes héroïques à Hollywood dans les années 2010). Dans les années 2010, un quatrième vague s'est concentrée sur des questions telles que #MeToo (dénonciation du harcèlement sexuel) et le rejet de la "masculinité toxique". Ces courants ont encouragé les hommes à se débarrasser de leurs personnalités dominatrices ou stoïques et à devenir plus "masculins". des partenaires égalitaires et expressifs sur le plan émotionnel. L'effet cumulatif d'un siècle de féminisme est frappant : dans la majeure partie de l'Occident, le patriarcat manifeste n'est plus socialement acceptable en public, et les jeunes générations considèrent comme acquis le fait que les femmes peuvent faire tout ce que les hommes peuvent faire. De nombreuses femmes ont intériorisé des traits traditionnellement "masculins" - affirmation de soi, compétitivité, ambition professionnelle - comme des qualités positives. À l'inverse, les hommes (du moins dans les milieux progressistes) sont souvent censés adopter des comportements autrefois considérés comme "féminins", tels que la communication émotionnelle ouverte, l'éducation des enfants et le partage des tâches domestiques.

Il est important de noter que les le fossé entre les milieux laïques et religieux dans la manière dont ces changements se produisent. Les sociétés très laïques (comme la Suède ou la République tchèque) et les familles ont tendance à adopter largement les normes féministes égalitaires, les hommes et les femmes se considérant comme des partenaires d'égale autorité. Dans les communautés plus religieuses ou traditionnelles (qu'il s'agisse des groupes chrétiens conservateurs de la Bible Belt aux États-Unis, des communautés orthodoxes d'Europe de l'Est ou des communautés musulmanes), l'évolution des rôles des hommes et des femmes a été plus discrète. Les enseignements patriarcaux qui "Le mari est le chef de la femme ont encore du poids, et beaucoup de ces familles continuent à mettre l'accent sur le leadership masculin et la domesticité féminine. Il est intéressant de noter que la recherche indique que à la fois les modèles peuvent donner lieu à des relations heureuses si les deux partenaires partagent les mêmes attentes. Une enquête internationale sur la famille réalisée en 2019 a révélé que les femmes se déclarent les plus satisfaites sur le plan conjugal soit en les mariages très religieux avec des rôles traditionnels pour les hommes et les femmes ou en des mariages très laïques avec des rôles égalitaires. Les couples "au milieu" (modérément religieux ou avec des attentes mitigées) étaient moins satisfaits. En d'autres termes, un couple dévot vivant une situation patriarcale traditionnelle peut être aussi satisfait mutuellement qu'un couple féministe partageant les tâches, à condition que tous deux soient d'accord sur le cadre. Ce qui est souvent à l'origine des conflits, c'est une inadéquation des valeurs au cours d'une période de transition : par exemple, un homme élevé selon des principes patriarcaux épousant une femme aux vues égalitaires (ou vice versa). Dans de nombreuses sociétés, à partir du milieu du 20e siècle, ce décalage est devenu courant, les générations négociant entre les anciens et les nouveaux paradigmes en matière de genre.

Sécularisation, changements familiaux et déclin de l'autorité masculine

Parallèlement au féminisme, des changements culturels plus larges - en particulier la sécularisation et les changements dans la structure familiale - ont érodé les anciens fondements de la domination masculine. Sécularisation fait référence au déclin de l'influence de la religion et de l'autorité traditionnelle sur la vie quotidienne. En 1900, les églises (ou autres institutions religieuses) aux États-Unis et en Europe enseignaient explicitement des rôles distincts : l'homme en tant que chef de famille divinement ordonné et la femme en tant que "servante". Au cours du XXe siècle, la fréquentation des églises et l'adhésion à la religion ont fortement diminué dans une grande partie de l'Europe (et dans une moindre mesure en Amérique du Nord), en particulier après la Seconde Guerre mondiale. Ce déclin de l'autorité religieuse s'est accompagné d'un assouplissement des règles en matière de genre. Les États ont adopté des lois civiles qui ont supplanté les coutumes religieuses (par exemple, en autorisant les femmes mariées à posséder des biens, ou en interdisant la violence domestique et le viol conjugal, que les normes patriarcales traditionnelles excusaient souvent). Dans les milieux laïques, les gens accordaient plus de valeur à la liberté individuelle qu'à l'adhésion à des scripts sexuels sacrés. Ainsi, dans l'Europe occidentale laïque de la fin du siècle, il n'était pas rare que les couples décident de leurs rôles en fonction de préférences pratiques plutôt que de règles préétablies - certains maris devenaient les principaux cuisiniers ou soignants, d'autres les principaux soutiens de famille, sans condamnation morale. En revanche, dans les sociétés ou les sous-cultures où les croyances religieuses ou les coutumes patriarcales sont restées fortes (par exemple, dans les régions rurales de Russie, en Pologne, dans le Sud des États-Unis, etc. les structures familiales dirigées par des hommes. Cependant, même ces régions n'étaient pas à l'abri du changement : l'urbanisation, l'éducation et l'influence des médias mondiaux ont lentement introduit de nouvelles idées.

L'évolution de la structure familiale a également joué un rôle essentiel. L'évolution de la structure familiale a également joué un rôle déterminant. famille élargie a cédé la place à la famille nucléaire dans les pays industrialisés, affaiblissant le patriarcat plus large basé sur le clan (par exemple, l'autorité d'un grand-père sur l'ensemble de la famille). En outre, à partir des années 1960, les pays occidentaux ont connu une forte augmentation des divorces et des foyers monoparentaux. En 2016, environ 23% des enfants américains vivaient dans des familles monoparentales. père absent Les enfants de moins de 18 ans sont plus nombreux dans les foyers, ce qui constitue un changement radical par rapport à un monde où la paternité était presque universelle. L'éclatement de la famille biparentale dans de nombreuses communautés signifiait que les enfants n'avaient pas le droit d'avoir des enfants. des millions de garçons ont grandi sans l'exemple quotidien d'un père pour donner l'exemple de la virilité. Les raisons de cette tendance sont multiples (pressions économiques, libéralisation des lois sur le divorce, évolution des normes sociales qui ont rendu l'éducation des enfants non mariés plus acceptable), mais son impact sur les rôles des hommes et des femmes est significatif. Lorsqu'une génération de jeunes hommes est élevée principalement par des mères, des grands-mères et des enseignantes, elle risque d'assimiler par défaut des styles de communication et des méthodes de résolution des conflits plus féminins. Il se peut également qu'ils n'intériorisent pas la même attente de devenir le seul pourvoyeur ou la seule figure d'autorité que les générations précédentes de garçons. Les sociologues ont établi un lien entre l'absence de père et une série de problèmes - taux plus élevés de pauvreté, de criminalité et de troubles du comportement chez les garçons -, ce qui suggère que l'absence d'un modèle masculin stable laisse de nombreux jeunes hommes à la dérive en ce qui concerne la définition d'une masculinité positive.

Même au sein des familles intactes, les le rôle de soutien de famille des pères a été dilué. Les mariages à deux revenus sont devenus courants à partir de la fin du 20e siècle et, en 2023, aux États-Unis, seuls 23% des mariages avaient un mari qui était le principal soutien de famille. semelle (contre 49% en 1972). Dans un grand nombre de familles, les épouses sont désormais le principal soutien économique ou l'équivalent. Une analyse du Pew Research Center a révélé que la proportion de mariages où la femme gagne plus que le mari a pratiquement triplé en 50 ans (de 5% en 1972 à 16% en 2022). Les femmes contribuant de plus en plus aux revenus, la justification de l'autorité masculine automatique ("celui qui gagne de l'argent fixe les règles") s'affaiblit. Les hommes ne peuvent plus assumer une privilège du fournisseur dans la prise de décision. En effet, de nombreux couples s'efforcent aujourd'hui de mettre en place des processus de décision égalitaires, en particulier lorsque les deux conjoints travaillent. Cependant, la transition peut être difficile. Certains hommes se sentent émasculés ou incertains de leur rôle s'ils ne sont pas le principal soutien économique ; inversement, certaines femmes à hauts revenus se sentent frustrées si leur mari ne s'adapte pas à une plus grande part des tâches ménagères ou de l'éducation des enfants. Les enquêtes montrent que même dans les mariages égalitaires, les femmes effectuent souvent plus de tâches domestiques en moyenne, ce qui peut créer de nouvelles tensions ("Je travaille toute la journée...", "Je n'ai pas d'argent", "Je n'ai pas d'argent"). et faire les corvées" est un refrain courant). La négociation des tâches ménagères et du pouvoir est en cours, mais il est clair que la ancien Le modèle du mari toujours responsable a perdu de son importance dans les contextes séculaires.

Il est essentiel que la l'idée de masculinité elle-même est entrée dans un état de mutation. À la fin du siècle, les commentateurs ont commencé à parler d'une "crise de la masculinité" - le sentiment que les hommes ne savent plus ce que l'on attend d'eux. Comme l'a décrit un sociologue, pendant des siècles, les hommes avaient un scénario clair ("maître du monde", protecteur, pourvoyeur), mais "de nos jours, tout a changé. Les hommes sont stigmatisés comme des oppresseurs... accusés d'abuser des femmes et des enfants" dans le sillage de l'émancipation des femmes. Des psychologues comme Roger Horrocks ont observé de nombreux hommes en proie à l'insécurité ou à des comportements autodestructeurs "car ils ne pouvaient pas répondre aux idéaux de masculinité que la société patriarcale attendait d'eux". Les rôles de patriarche fort ou de soutien de famille stoïque étaient de plus en plus intenables ou dévalorisés, mais les nouveaux rôles des hommes n'étaient pas clairement définis. Dans les contextes patriarcaux religieux, il y avait moins d'ambiguïté - on disait aux hommes de rester des leaders - mais dans la culture séculière, le message adressé aux hommes pouvait être déroutant : être sensible et solidaire, mais ne pas être un "perdant" ; céder le pouvoir aux femmes, tout en prouvant d'une manière ou d'une autre sa virilité. Cette ambiguïté identitaire a alimenté l'anxiété masculine au cours des dernières décennies, contribuant à des phénomènes tels que la montée des mouvements d'entraide masculine ou de "droits des hommes" visant à retrouver un sens à leur vie.

Les médias : Évolution des représentations des hommes et des femmes

Les représentations médiatiques ont à la fois reflété et façonné le paysage changeant des genres depuis le milieu du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Au cours des dernières années, les médias ont reflété et façonné le paysage changeant du genre. l'après-Seconde Guerre mondialeDans les années 1950, les médias populaires américains et européens ont largement renforcé les rôles traditionnels des hommes et des femmes, alors même que la société réelle commençait à changer. Le cinéma et la télévision des années 1950 ont idéalisé la famille nucléaire, avec un père sage et responsable et une mère joyeuse et domestique. Des émissions de télévision comme "Le père sait mieux que quiconque" (États-Unis) ou, au Royaume-Uni, les premiers feuilletons, dépeignent les hommes comme des chefs de famille dont l'autorité est en fin de compte bienveillante et compétente. Les femmes, bien qu'elles soient parfois présentées comme intelligentes ou ayant des opinions bien arrêtées (par ex. Lucy en "I Love Lucy" (par exemple, une femme qui a du caractère), finissent généralement par affirmer leur identité première d'épouse ou de mère. Ces récits médiatiques ont rassuré les sociétés en proie à la guerre en leur montrant qu'elles étaient en mesure d'assumer leur rôle de mère et d'épouse. tout est rentré dans l'ordreL'homme était le soutien de famille et le protecteur, la femme la gardienne et l'éducatrice. En Union soviétique, le cinéma et la propagande des années 1940-50 montraient souvent des héroïnes du travail et de la guerre, mais lorsqu'il s'agissait de la famille, ils propageaient l'image de l'homme et de la femme. mère pleine d'abnégation et le père fidèle (ce dernier étant parfois une personnalité du parti ou de l'armée qui inspire le respect).

Par le Années 1960 et 1970Les médias ont commencé à ouvrir le moule. L'influence du féminisme de la deuxième vague a donné naissance à des personnages féminins plus diversifiés : par exemple, la série télévisée américaine de la fin des années 60 "The Mary Tyler Moore Show mettait en scène une seule femme de carrière, ce qui était une nouveauté à l'époque. En Grande-Bretagne, "Les Vengeurs dans les années 1960 avait Emma Peel, une femme espionne élégante qui pouvait combattre les criminels aux côtés de son partenaire masculin - un modèle d'autonomisation frappant. Le cinéma soviétique des années 1960-70 a également exploré de nouvelles dynamiques. "Moscou ne croit pas aux larmes". mettaient en scène des femmes poursuivant leurs études et leur carrière (l'une des protagonistes devient directrice d'usine) tout en continuant à aspirer à l'amour, reflétant ainsi la tension entre l'indépendance et la romance traditionnelle. Le fait même que ces récits soient populaires indique que le public est de plus en plus habitué à ce que les femmes envahissent le territoire des hommes au travail ou dans l'aventure. Les personnages masculins, en revanche, ont été plus lents à évoluer - dans les médias des années 60/70, ils restaient pour la plupart soit héroïques (l'archétype de James Bond, du cow-boy, du soldat, etc.), soit soutiens de famille. Ce qui a changé, c'est que le chauvinisme ouvertement masculin a commencé à être critiqué ou tourné en dérision. Par exemple, Archie Bunker de "Toute la famille" (sitcom américaine des années 1970) était une caricature de mari sexiste et dominateur - et la plaisanterie portait sur lui en tant que dinosaure dépassé. De même, dans les comédies russes des années 70, les bureaucrates ou patriarches masculins maladroits étaient parfois tournés en dérision, suggérant que l'autorité masculine incontestée n'était plus sacrée.

A partir de la Des années 1980 aux années 1990La représentation des rôles masculins et féminins dans les médias a connu d'autres inversions et expérimentations. D'une part, les héros hyper-masculins ont prospéré à l'époque de Reagan et de la guerre froide - pensez aux stars de l'action musclées du Hollywood des années 80 (Schwarzenegger, Stallone) qui incarnaient un idéal de "dur à cuire". Les films soviétiques des années 80 présentaient également des héros masculins militaires forts dans des drames de guerre afghans, etc. Parallèlement, les femmes dans les médias devenaient des héroïnes d'action et des protagonistes à part entière (par exemple, la princesse Leia de La guerre des étoilesEllen Ripley de Alienset plus tard des icônes des années 90 comme Xena Princesse Guerrière et Buffy la tueuse de vampires). Dans les années 1990, Hollywood produisait davantage d'histoires dirigées par des femmes et mettait également en scène davantage d'hommes vulnérables ou domestiques. Les sitcoms familiales des années 80/90 ont été marquées par la présence d'un grand nombre d'hommes. père incompétent ou enfantin par opposition à la femme raisonnable. Des spectacles comme "Les Simpsons (où Homer est un père bien intentionné mais bouffon) ou "Mariés... avec enfants" (dans laquelle Al Bundy est grossier et peu brillant par rapport à sa femme plus intelligente) est devenue la norme. Cette tendance a été documentée par des chercheurs : une analyse du contenu de sitcoms populaires a révélé un trope constant de pères dépeints comme des "autres enfants" stupides ou immatures plutôt que comme des figures d'autorité. Dans une étude, près de 40% des représentations de pères à l'écran étaient de type bouffon - faisant des blagues idiotes, commettant des erreurs - et ces pères étaient réaction négative de leurs enfants à l'écran près de la moitié du temps. L'implication est claire : la figure du père était culturellement rétrogradée du statut de patriarche respecté à celui de sujet d'humour ou de léger dédain. Une génération de téléspectateurs a grandi en riant des pères malchanceux de la télévision, ce qui a subtilement remis en cause l'idée que les pères de la vie réelle doivent être vénérés simplement parce qu'ils sont pères. Comme l'a noté un chercheur de la BYU, "de plus en plus souvent, le père est représenté dans les émissions de télévision et les films comme "l'autre enfant" de la femme plutôt que comme un parent actif". Bien que ces représentations soient souvent comiques, elles véhiculent un message : les mères/femmes sont l'épine dorsale compétente de la famille, et les hommes sont un peu maladroits - un renversement du message des années 1950.

Les médias britanniques et européens ont reflété bon nombre de ces tendances dans les années 90. Au Royaume-Uni, par exemple, on peut comparer la figure paternelle sévère des premiers épisodes de Coronation Street dans les années 60 avec les personnages de pères idiots des sitcoms britanniques ultérieures. Les "cool Britannia" Dans les années 90, les magazines et les émissions célébraient les "ladettes", ces jeunes femmes au comportement traditionnellement masculin (boire des pintes, être effrontées), tandis que les jeunes hommes étaient parfois dépeints comme des "lads" sans repères. En Russie, après la chute de l'URSS en 1991, il y a eu un afflux de médias occidentaux et de nouvelles productions nationales qui ont exploré les thèmes liés au genre avec plus d'audace. Dans les années 2000, la télévision russe a produit ses propres sitcoms et drames, dans lesquels les femmes sont souvent astucieuses et dominantes, et les maris comiques ou ineptes (par exemple, l'adaptation russe de Tout le monde aime Raymond, intitulé "La famille Voronin", "La famille Voronin", "La famille Voronin", "La famille Voronin". a présenté une dynamique similaire, celle d'un mari qui se laisse faire). Dans le même temps, les médias d'État russes sous Poutine ont commencé à promouvoir une imagerie néo-traditionnelle dans d'autres domaines - glorifiant les soldats, promouvant la maternité - créant un environnement médiatique quelque peu schizophrénique en ce qui concerne le genre.

Entrer dans le L'ère numérique du 21e siècleLa fragmentation des médias et l'avènement des médias sociaux ont encore changé la donne. Non seulement nous assistons à une représentation dans les cinéma et télévision continuent d'évoluer (avec plus de protagonistes féminins que jamais dans les années 2020 - 2024 a été la première année où les femmes ont atteint la parité dans les rôles principaux des films les plus lucratifs), mais les médias en ligne et les mèmes sont devenus influents dans le façonnement des normes de genre. Des plateformes comme YouTube, Instagram et TikTok permettent à de nouveaux récits (et antirécits) sur le genre de s'épanouir. D'une part, il existe une abondance de contenus valorisants pour les femmes : des influenceurs Instagram prônant l'indépendance et le style de vie "boss babe", aux séries centrées sur les femmes sur Netflix dépeignant les femmes comme des leaders décisifs ou même des agresseurs dans les relations. D'autre part, les sous-cultures de jeunes en ligne font souvent circuler des mèmes qui ridiculisent les femmes. à la fois sexes de manière extrême. Il n'est pas rare de voir des mèmes viraux plaisantant sur le fait que "Les hommes sont inutiles ou "Les hommes sont des ordures". et inversement, d'autres se moquent "femmes de carrière" ou "féministes". La culture des mèmes a introduit des termes tels que "simp" (terme péjoratif désignant un homme trop soumis ou trop attentif aux femmes) et "Karen (étiquette moqueuse désignant une femme autoritaire, qui a droit à tout). Ces termes argotiques, bien qu'humoristiques, reflètent l'idée que les hommes qui manquent d'assurance méritent d'être ridiculisés et que les femmes qui s'affirment ou qui sont exigeantes sont elles aussi l'objet de satires. En substance, l'internet est devenu un champ de bataille de stéréotypes et de contre-stéréotypes de genre, amplifiant souvent l'idée que les relations modernes sont une lutte de pouvoir.

C'est un point essentiel, les médias ont comblé (ou peut-être créé) un vide en matière de modèles de comportement. En l'absence de mentors, de nombreux jeunes du monde réel se tournent vers des célébrités ou des personnalités en ligne. Certains trouvent des modèles de masculinité positive dans des personnages de fiction (par exemple, les figures paternelles équilibrées, bienveillantes mais fortes de certaines séries), mais d'autres s'accrochent à des figures extrêmes. Par exemple, la popularité de certains podcasteurs misogynes ou de personnalités comme Andrew Tate auprès des jeunes hommes suggère qu'en l'absence d'orientation claire, les "influenceurs" médiatiques se feront un plaisir d'en fournir une. De même, les jeunes femmes qui se comparent aux célébrités d'Instagram peuvent adopter une approche agressive ou matérialiste des relations (si c'est ce que leurs idoles projettent). L'effet net est que les médias, qu'ils soient de haut ou de bas niveau, ont constamment normalisé les femmes dans des rôles puissants et les hommes dans des rôles plus doux ou comiques, contribuant ainsi à une compréhension collective (en particulier chez les jeunes) selon laquelle les femmes peuvent ou doivent diriger, et les hommes doivent céder - ou être ridiculisés s'ils ne sont pas à la hauteur. Comme l'a souligné une étude, une forte consommation de programmes télévisés mettant en scène des pères maladroits pourrait amener les enfants à croire sincèrement que "les pères sont vraiment des idiots maladroits" et à sous-estimer l'importance de la paternité. Les médias ne se contentent donc pas de divertir, ils socialisent, pour le meilleur et pour le pire.

L'impact : Identité masculine et modèles en crise

La masculinité traditionnelle étant diluée et souvent dépeinte de manière négative, de nombreux hommes se sont interrogés sur ce que signifie être un homme dans la culture moderne. Les l'absence de modèles masculins viables est souvent citée comme un facteur contribuant à toute une série de problèmes sociaux. Historiquement, les garçons pouvaient se tourner vers leurs pères ou les leaders de leur communauté pour obtenir un modèle de virilité ; à la fin du 20e siècle, ces modèles étaient en train de s'estomper. Comme nous l'avons mentionné, près d'un quart des garçons américains grandissent aujourd'hui dans des foyers où leur père biologique n'est pas présent. Les écoles, en particulier dans les pays occidentaux, sont dominées par des enseignantes et mettent souvent l'accent sur des comportements tels que l'obéissance, le calme et la communication verbale - des traits qui viennent plus facilement à de nombreuses filles qu'à des garçons pleins d'énergie. Les critiques ont fait valoir que cela crée une pression subtile sur les garçons pour qu'ils se comportent de la même manière que les filles. "Agir plus comme des filles afin d'être considérés comme bons ou bien élevés (une affirmation controversée popularisée par Christina Hoff Sommers dans La guerre contre les garçons). Que l'on soit ou non tout à fait d'accord, il est évident que les jeunes hommes manquent souvent de conseils sur la masculinité positive.

En outre, la représentation des hommes par les médias, mentionnée plus haut, comme inaptes ou inutiles, a des effets réels sur le psychisme. Des études montrent que lorsque les pères sont montrés du doigt ou marginalisés dans les médias, cela a des répercussions sur la santé mentale. "contribue aux stéréotypes les plus répandus" que les pères sont dispensables. Une génération de garçons élevés avec Homer Simpson et d'autres pères maladroits pourrait intérioriser l'idée que le rôle de l'homme dans la famille est facultatif ou comique. Comme l'explique Justin Dyer, professeur à la BYU, après les années 1980 le rôle du père est remis en question, [et] devient flou", "le rôle du père est remis en question, [et] devient flou". avec la société qui demande même "Avez-vous vraiment besoin d'un père à la maison ?". Cette ambivalence signifie qu'un jeune homme qui n'a pas eu de figure paternelle forte peut se tourner vers la société pour y trouver des indications sur la façon d'être un homme, mais seulement pour y trouver des messages confus ou des caricatures négatives. Il n'est pas surprenant, dans ces conditions, que certains hommes éprouvent un sentiment de frustration. crise d'identitéIls se sentent aliénés ou ne savent pas comment se comporter.

Certains ont réagi en adoptant une sorte de personnage macho exagéré (un retour de bâton sous la forme du trope du "mâle alpha" ou en participant à des forums en ligne qui glorifient la masculinité traditionnelle). D'autres basculent dans l'extrême opposé, devenant extrêmement passifs ou doutant d'eux-mêmes, craignant de s'affirmer de peur d'être étiquetés comme toxiques. Aucun de ces deux extrêmes n'est sain, et tous deux peuvent entraver le développement de relations épanouissantes. L'absence de modèles masculins équilibrés - des hommes forts mais compatissants, qui respectent les femmes tout en se respectant eux-mêmes - a laissé un vide souvent comblé par des figures de l'internet aux messages polarisants. Comme l'a souligné une analyse culturelle, la "peur et l'incertitude largement perçues" autour de la "Le déclin de la virilité occidentale traditionnelle a alimenté un récit de crise politisé, que certains groupes (par exemple certains militants des droits de l'homme ou les mouvements de l'alt-right) exploitent pour rallier les jeunes hommes avec des messages selon lesquels le féminisme est à blâmer pour leurs malheurs. Cet environnement peut fausser la compréhension qu'ont les jeunes hommes des relations entre les sexes et susciter du ressentiment plutôt qu'une adaptation constructive.

Les attentes des femmes et l'influence des médias

Tout comme les hommes ont été confrontés à leur identité dans cette nouvelle ère, les attitudes des femmes envers les hommes et les relations ont également été transformées, souvent sous l'influence des médias et de la culture pop. Avec plus d'autonomie et de liberté, de nombreuses femmes ont élevé leur niveau d'exigence. les attentes à l'égard d'un partenaire. La femme moderne, aux États-Unis ou en Europe, peut rechercher un homme qui ne soit pas seulement un pourvoyeur stable (une attente ancienne), mais qui soit également ouvert sur le plan émotionnel, égalitaire dans les tâches ménagères, qui la soutienne dans sa carrière, tout en continuant d'être une personne de confiance. plus grand et plus performant que la sienne (quelques vestiges de l'hypergamie, l'instinct de "se marier"). Cette liste de souhaits parfois contradictoire peut être attribuée en partie aux médias et aux récits sociaux. Les comédies romantiques, les films de Disney et les romans des décennies d'après-guerre ont souvent inculqué le désir de se marier. "conte de fées" L'idéal du partenaire parfait (beau, fort, mais sensible et riche - essentiellement un amalgame de tous les traits de caractère souhaitables). Aujourd'hui, les médias sociaux amplifient le problème en montrant des images de relations apparemment parfaites : Les flux Instagram de vacances de luxe offertes par le petit ami, ou les vidéos TikTok de demandes en mariage surprises élaborées et de gestes quotidiens qui placent la barre très haut en matière de "romance". Comme l'a noté une observation, les médias renforcent constamment l'idée de ce que l'amour et les relations amoureuses "devraient" être". - souvent une image irréaliste et idéalisée que la vie réelle ne parvient pas à faire correspondre. Les jeunes, entourés de ces messages, aspirent à des scénarios de livres d'histoires et peuvent être désillusionnés lorsque la réalité est plus désordonnée.

Les médias sociaux et les applications de rencontre ont également des perceptions biaisées dans la sélection des partenaires. Les rencontres en ligne donnent l'illusion d'un choix infini, mais la façon dont les gens se comportent sur les applications intensifie souvent les critères sélectifs et superficiels. Les données des plateformes de rencontres montrent régulièrement que les femmes sont en moyenne extrêmement sélectives quant aux personnes qu'elles intéressent. Par exemple, une enquête sur l'application Bumble a révélé que 60% des femmes fixent leur filtre de taille pour les hommes à 1,80 m ou plusalors que seulement 15% étaient prêts à envisager un homme de 5′8″ ou moins. (Pour rappel, 5′8″ est la taille moyenne des hommes dans de nombreux pays, ce qui signifie qu'un grand nombre d'hommes sont automatiquement écartés). Si les préférences pour les hommes de grande taille ne sont pas nouvelles, les applis rendent ce filtrage facile et donc plus rigide. De même, les statistiques globales de Tinder révèlent que les femmes ont tendance à ne cliquer sur "J'aime" que sur les quelques pour cent de profils masculins les plus élevés, se disputant ainsi un petit groupe d'hommes perçus comme ayant un statut élevé ou comme étant attirants, tout en ignorant la majorité d'entre eux. L'une des conséquences est que "Les 20% d'hommes les plus performants obtiennent 80% des femmes. sur ces plateformes (comme le suggère une analyse informelle souvent citée), ce qui fait que de nombreux hommes moyens se sentent invisibles. Pour les femmes, le revers de la médaille est une l'abondance d'attention des hommes en ligne - mais cela ne se traduit pas nécessairement par une satisfaction, car de nombreuses femmes finissent par faire une fixation sur les hommes les plus désirables, qui risquent de ne pas s'engager ou même de ne pas se comporter décemment compte tenu de la pléthore d'options qui s'offrent à elles. En résumé, la technologie et les médias sociaux ont alimenté un climat d'"attentes irréalistes" des deux côtés : certaines femmes établissent une liste de critères en fonction des hommes idéalisés qu'elles voient dans les médias (richesse, apparence, taille, niveau de romance) et comparent les hommes ordinaires de manière défavorable à cette norme. Dans le même temps, certains hommes développent eux aussi des attentes déformées (peut-être en ne recherchant que les femmes les plus conventionnellement belles ou en s'attendant à des idéaux de comportement pornographiques).

Culturellement, l'image des femmes s'est transformée en "Ne vous contentez jamais, sachez ce que vous valez". Ce message de responsabilisation a une intention positive (encourager les femmes à ne pas rester dans des relations abusives ou inégales), mais à l'excès, il peut favoriser le sentiment qu'aucun homme n'est jamais assez bien. Le discours populaire dit souvent aux femmes que si un homme ne répond pas à leurs attentes, il ne peut pas les satisfaire. tous de ses besoins ou de ses attentes, elle a le droit d'exiger davantage ou de partir. Si l'on ajoute à cela les comparaisons des médias sociaux, de nombreuses femmes peuvent en effet aspirer à un idéal qui n'existe tout simplement pas, à savoir un homme qui répond à tous les critères. Un éditorial de lycée sur les tendances amoureuses modernes observe que les couples ont souvent l'impression d'être "Ils se laissent toujours tomber l'un l'autre en comparant leur relation à des représentations irréalistes d'autres personnes en ligne." Ce phénomène conduit à une insatisfaction perpétuelle : les relations normales, qui comportent inévitablement des imperfections et des périodes d'accalmie, semblent inférieures lorsqu'elles sont comparées aux fantasmes d'Instagram ou aux dénouements hollywoodiens.

L'une des conséquences spécifiques est la retard ou déclin du mariage dans la plupart des pays occidentaux. Les femmes qui ont des attentes plus élevées préfèrent retarder le mariage plutôt que de "se marier avec le mauvais gars". L'âge moyen du premier mariage est passé de 20 à 30 ans aux États-Unis et en Europe (alors qu'il était de 20 ans en 1900). De nombreux hommes, conscients des exigences des femmes et craignant d'être rejetés ou de subir des divorces coûteux, sont également moins enclins à faire une demande en mariage. Il s'agit d'une boucle de rétroaction : les femmes voient peu d'hommes "mariables" autour d'elles (une plainte souvent entendue est que les hommes sont immatures ou ne sont pas aussi accomplis que les femmes), et les hommes voient les femmes comme étant trop exigeantes.

En outre, les récits largement répandus sur l'indépendance des femmes ont atténué l'impact social de l'éducation et de la formation. besoin pour le mariage : une femme peut gagner sa vie et même avoir des enfants par elle-même (grâce aux techniques de reproduction ou à l'adoption), de sorte que le mariage est plus un luxe qu'une nécessité. Le mariage est donc plus un luxe qu'une nécessité. l'approche "tout ou rien" du partenariatLes femmes se demandent si un homme améliore considérablement leur vie (en répondant à des critères émotionnels et économiques élevés) ou si, comme le pensent de nombreuses femmes, elles n'ont pas intérêt à s'embarrasser d'un homme. Dans les sociétés occidentales laïques, il est de plus en plus acceptable pour une femme de rester célibataire ou mère célibataire par choix, alors qu'auparavant, les pressions sociales et financières poussaient les femmes à se marier. Cela signifie que les hommes d'aujourd'hui doivent placer la barre plus haut pour être considérés comme apportant une valeur ajoutée à la vie d'une femme. En substance, les règles du jeu ont changé : les femmes ont plus de cartes en main et peuvent donc se permettre d'être exigeantes, mais cette exigence, alimentée par les médias, vire parfois à l'irréalisme, ce qui laisse les deux parties frustrées.

Dominance féminine et soumission masculine : Une nouvelle norme ?

L'augmentation du pouvoir des femmes dans la société a donné lieu à l'émergence d'un trope culturel intéressant : la domination féminine dans les relations, et la soumission (ou la passivité) correspondante des hommes, devenant normalisée, voire valorisée. Alors qu'autrefois, le mari qui se plie en quatre ou l'homme "faible" sous la coupe de sa femme était une figure ridicule (pensez aux vieilles blagues sur un homme qui a peur du rouleau à pâtisserie de sa femme), aujourd'hui, il est souvent dépeint comme étant simplement dans l'ordre des choses - ou même comme une norme souhaitable et pleine d'humour. Le dicton courant "Une femme heureuse, une vie heureuse résume la notion selon laquelle le rôle d'un homme est d'acquiescer aux souhaits de sa partenaire féminine afin de maintenir l'harmonie. D'innombrables sitcoms et publicités montrent des maris qui suivent consciencieusement les instructions de leur femme ou qui demandent la permission de faire des choix personnels, une dynamique que les générations précédentes auraient qualifiée de non virile mais que beaucoup acceptent aujourd'hui en haussant les épaules ou en riant.

Dans de nombreuses représentations modernes, en cas de désaccord au sein d'un couple, l'homme a tout intérêt à rendementLa femme est présumée savoir mieux que lui ou rendre sa vie misérable s'il ne le fait pas. Il s'agit là d'une inversion radicale des anciennes normes, où les épouses devaient se soumettre. Certains commentateurs ont affirmé que cette inversion n'était pas une simple exagération comique, mais qu'elle reflétait la dynamique réelle des relations. Les femmes, consciemment ou non, peuvent test Les femmes sont souvent confrontées aux limites de leurs partenaires masculins et prennent le contrôle de la situation si les hommes cèdent continuellement. Un analyste de la dynamique homme-femme décrit ce phénomène de la manière suivante : "Du point de vue de l'évolution, un homme qui peut être facilement contrôlé est un homme qui ne peut pas protéger [une femme]... Elle vous teste donc constamment... en espérant que vous réussirez à maintenir vos limites. Mais lorsque vous échouez à ces tests en cédant, elle ne vous respecte pas davantage pour avoir été conciliant ; elle perd de l'attrait parce que vous avez prouvé que vous n'êtes pas le leader fort dont elle a besoin." En d'autres termes, si l'homme renonce trop facilement à ses propres besoins et principes, la femme peut assumer le rôle de leadermais en même temps, il éprouve du ressentiment ou de la déception parce qu'il l'a laissé faire. Cette perspective, souvent reprise dans la "manosphère" (forums de conseils pour hommes, etc.), suggère que de nombreuses relations modernes tombent dans le piège de l'inversion des rôlesPlus l'homme essaie de plaire à sa partenaire en cédant du pouvoir, moins il reçoit de respect et d'amour en retour. En effet, comme le dit sans ambages la même source, "Plus vous sacrifiez vos propres besoins pour les siens, plus elle vous en veut d'être assez faible pour le faire." Finalement, la dynamique s'inverse : la femme devient l'autorité de facto et l'homme en est réduit à chercher un emploi. son une situation que ni l'un ni l'autre n'apprécie vraiment.

Que l'on accepte ou non le raisonnement évolutionniste, il est clair que la domination féminine est aujourd'hui mieux acceptée sur le plan culturel plus que jamais. La domination des femmes dans les relations est même souvent présentée comme sexy ou humoristique (pensez aux représentations de l'archétype de la "dominatrice" dans la culture pop, ou simplement au trope de l'épouse qui "porte le pantalon"). La soumission des hommes est également très répandue, d'une manière qui choquerait nos ancêtres. Un homme qui consulte sa femme pour chaque décision mineure pouvait autrefois être méprisé comme "fouetté par le jupon" ; aujourd'hui, il est souvent considéré comme la marque d'un mari bon et attentionné. Cela s'explique en partie par un rejet légitime de la posture machiste - l'éthique moderne dit qu'un homme ne doit pas se contenter de donner des ordres à sa femme. Mais le pendule peut aller très loin, jusqu'à ce que l'homme soit considéré comme un bon mari. tous L'affirmation d'un homme est considérée comme une agression, et il apprend ainsi à se protéger. toujours différer.

Il est intéressant de noter que certaines femmes disent ouvertement qu'elles ne trouvent pas d'hommes assez "forts" pour elles. Il existe un paradoxe : la société encourage les femmes à être puissantes et les hommes à être agréables, mais l'attirance hétérosexuelle repose encore souvent sur une certaine polarité. De nombreuses femmes ne vouloir un homme qui est un paillasson (une conformité constante peut être perçue comme un manque de confiance), mais elles se retrouvent avec des hommes qui ont été formés pour éviter à tout prix les conflits avec les femmes. Il en résulte une frustration mutuelle : la femme domine parce que l'homme ne veut pas diriger ; elle perd alors le respect qu'elle lui porte et il devient amer ou ne sait plus ce qu'elle veut vraiment. Dans certains cas, cette dynamique peut devenir toxique. L'extrême est ce que l'une des sources a appelé le mariage "arène de gladiateurs", où une femme dominatrice transforme chaque interaction en une bataille pour le contrôle, et où le mari vit dans une "arène de gladiateurs", c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre solution que de dominer. "prison psychologique" de marcher sur des œufs. Bien que cette description soit dramatique, elle met en lumière des scénarios réels dans lesquels la peur d'un homme de s'affirmer (peut-être pour éviter d'être taxé d'abusif ou simplement pour maintenir la paix) a pour conséquence qu'il est perpétuellement malmené. Culturellement, nous pouvons observer une souche de "l'autonomisation des femmes" de la messagerie, que ce soit intentionnel ou non, valide le fait que les femmes exercent un pouvoir sur les hommes. Par exemple, les émissions de télé-réalité ou les colonnes de conseils peuvent célébrer une femme qui "prend les choses en main" dans sa relation comme un signe de sa force. Parallèlement, un homme docile est présenté comme doux ou éclairé s'il est traité avec respect - mais s'il est malheureux, on lui dit qu'il n'est pas assez "viril" pour s'occuper d'une femme forte.

On pourrait dire que cette tendance est une forme de correction des déséquilibres historiques : après des millénaires de domination masculine, quelques générations de dynamique de pouvoir inverse ne sont peut-être pas surprenantes. De nombreux couples négocient ces questions sans problème, en s'échangeant le leadership dans différents domaines. Cependant, la script social Aujourd'hui, la tendance est indéniablement à la promotion du leadership féminin au sein du foyer et dans les relations amoureuses, en particulier dans les médias destinés au jeune public. On apprend souvent aux garçons à "respecter les filles". qui est excellent, mais rarement vice versa Les filles apprennent moins souvent de manière explicite à respecter les garçons. Dans certaines franges radicales du discours en ligne, la misandrie (haine de l'homme) est présentée comme une forme d'expression féministe (par exemple, le slogan viral "les hommes sont des ordures"). Si de nombreuses femmes pas La manière désinvolte avec laquelle on peut aujourd'hui dénigrer les hommes - souvent sous les rires des deux sexes - témoigne d'une permissivité à l'égard des hommes et des femmes. le non-respect de la masculinité qui n'existaient pas lorsque le pendule du pouvoir était de l'autre côté. Par exemple, les entreprises de médias sociaux se sont demandées si la phrase "Les hommes sont des ordures" constituait un discours de haine ; elle est devenue populaire en tant que hashtag pour les femmes qui se défoulent sur les mauvais comportements masculins. La normalisation même d'une telle expression (imaginez le tollé si un hashtag important disait "les femmes sont des ordures") montre à quel point la validation culturelle de la domination féminine ou au moins du dénigrement des hommes a progressé.

Conséquences pour les rencontres, le mariage et le respect mutuel

Ces changements historiques et culturels ont eu des conséquences considérables sur les relations entre les hommes et les femmes dans le domaine des rencontres et du mariage, ainsi que sur le niveau de respect (ou d'absence de respect) entre les sexes. Voici quelques-uns des principaux résultats :

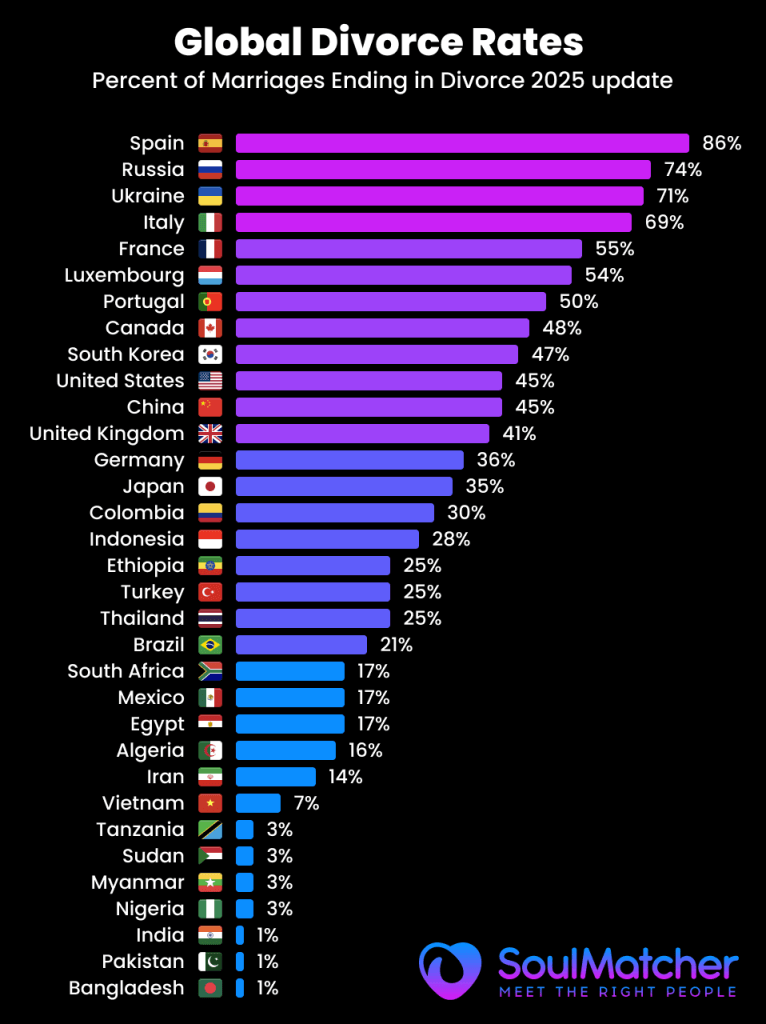

- Taux de mariage et stabilité : Dans de nombreux pays occidentaux, les taux de mariage ont diminué et les mariages qui ont lieu sont plus susceptibles de se terminer par un divorce qu'il y a un siècle. Une statistique frappante liée à la dynamique d'inversion des rôles est que les mariages où la femme est le principal soutien de famille sont significativement plus nombreux que les mariages où la femme est le principal soutien de famille. moins stable. D'après l'analyse des données du recensement américain, bien que les ménages dirigés par une femme soient encore minoritaires (environ 16%), ils représentent une part importante de la population de l'Union européenne. 42% de divorces. En fait, lorsque la femme gagne beaucoup plus, le taux de divorce est presque trois fois plus élevé que lorsque le mari est le principal soutien économique. La norme sociale a peut-être évolué pour permettre aux femmes de prendre les rênes, mais il se peut que des attitudes ou des ressentiments profondément ancrés (de part et d'autre) rendent ces arrangements plus fragiles. Certaines recherches avancent que les hommes dans ces situations peuvent se sentir émasculés ou que les femmes peuvent avoir l'impression que le mari ne "répond pas aux attentes", ce qui conduit à l'insatisfaction. Il convient de noter que les taux de divorce sont les plus bas dans les scénarios égalitaires à deux revenus, ce qui implique que l'équilibre ou la symétrie des rôles pourrait favoriser une plus grande stabilité que des déséquilibres extrêmes dans l'une ou l'autre direction.

- Retraite masculine ou retour de bâton : Une conséquence visible chez les hommes est ce que certains appellent le "retrait masculin" des engagements traditionnels. Incertains de leur rôle ou craignant d'échouer dans le cadre des nouvelles règles, certains hommes se sont éloignés des attentes de la société. Cela peut se manifester par un désengagement des jeunes hommes en matière d'éducation et d'ambition de carrière (il y a aujourd'hui plus de femmes que d'hommes diplômés de l'université dans de nombreux endroits, ce qui est un renversement par rapport à il y a 50 ans), ou par un retrait des relations amoureuses et intimes (l'augmentation du nombre d'hommes involontairement célibataires, ou l'augmentation du nombre d'enfants de moins de 18 ans). "Les hommes suivent leur propre voie qui encourage les hommes à éviter toute relation sérieuse avec les femmes). Au Japon, le terme "grass-eater men" (mangeurs d'herbe) est apparu pour désigner les jeunes hommes qui renoncent à l'image masculine affirmée et ne s'intéressent guère à la carrière ou à la romance. En Occident, l'expression "syndrome de Peter Pan" est parfois utilisée pour désigner les hommes qui prolongent leur adolescence et évitent les défis de l'âge adulte, peut-être parce que les anciennes motivations (être un pourvoyeur pour fonder une famille) sont moins claires ou moins gratifiantes lorsque les femmes peuvent subvenir à leurs besoins. Le résultat net est une cohorte croissante d'hommes mécontents. Certains canalisent leur frustration en les mouvements de réaction - Les réactions des hommes vont de la plus légère (appels nostalgiques aux "vrais hommes" et retour aux valeurs traditionnelles) à la plus extrême (communautés misogynes en ligne ou même violence, comme on l'a vu dans certains cas très médiatisés d'"incels" qui s'identifient eux-mêmes comme tels). Il s'agit là de signes avertissant que tous les hommes ne s'adaptent pas sans heurts ; beaucoup se sentent délaissés ou rabaissés par les nouvelles normes et réagissent soit par un repli maussade, soit par une révolte colérique.

- La frustration féminine et la recherche d'un homme bien : D'autre part, de nombreuses femmes expriment leur frustration de ne pas trouver d'hommes qui répondent à leurs attentes. Les femmes ayant progressé dans leur éducation et leur carrière, elles recherchent naturellement des partenaires de statut égal ou supérieur (un phénomène prédit par l'hypergamie). Cependant, la diminution du nombre d'hommes dans l'enseignement supérieur et le fait que certains d'entre eux choisissent d'abandonner les carrières à forte pression entraînent une inadéquation démographique. Aux États-Unis, par exemple, le nombre de femmes diplômées de l'enseignement supérieur est aujourd'hui nettement supérieur à celui des hommes, ce qui fait que les femmes instruites ont du mal à trouver des partenaires masculins tout aussi instruits - une tendance parfois appelée le "syndrome de l'hypergamie". "Le dilemme des rencontres entre femmes instruites". Les médias mettent en évidence ce phénomène en racontant l'histoire de "femmes prospères qui ne trouvent pas de mari", ce qui suscite parfois du ressentiment : ces femmes peuvent reprocher aux hommes de ne pas être assez ambitieux ou stables, tandis que les hommes peuvent reprocher aux femmes d'être trop exigeantes. Cette boucle de rétroaction continue d'éroder la bonne volonté mutuelle. En outre, certaines femmes qui s'associent à des hommes moins orientés vers la carrière déclarent plus tard avoir perdu leur respect pour eux ou s'être senties accablées (l'image du mari "homme-enfant" qui ne veut pas grandir est fréquente dans les colonnes de conseils). En résumé, si les femmes ont plus que jamais la liberté de choisir leur voie, nombre d'entre elles constatent que le nombre de partenaires correspondant à leurs attentes s'est réduit, ce qui les conduit soit à retarder leur union, soit à choisir le célibat, soit à entretenir des relations où la femme "porte le pantalon" à contrecœur.

- Érosion du respect mutuel : La conséquence la plus inquiétante est peut-être l'érosion subtile (et parfois moins subtile) du respect fondamental entre les hommes et les femmes. Alors qu'autrefois certaines courtoisies et certains codes sociaux régissaient les interactions entre hommes et femmes (ils n'étaient pas tous bons ou égaux, mais ils maintenaient un vernis de respect), aujourd'hui les deux sexes parlent parfois l'un de l'autre en termes contradictoires. La prévalence de blagues ou de slogans dédaigneux (comme le mème "les hommes sont des ordures" ou le fait que les hommes qualifient les femmes de "femelles" sur un ton péjoratif en ligne) indique un manque d'empathie et de compréhension. Les #MeToo a mis en lumière les mauvais traitements réels et généralisés infligés aux femmes, mais a également suscité la confusion et la crainte de certains hommes quant à la manière d'aborder les femmes sans les offenser. Certains hommes ont l'impression de "marcher sur des œufs", craignant qu'un mauvais compliment ou une tentative de flirt ne soit considéré comme du harcèlement. Cela a conduit une partie des hommes à éviter tout simplement de s'engager, ce qui ne fait qu'aggraver le fossé. À l'inverse, les femmes rencontrent en ligne des cercles d'hommes qui parlent des femmes de manière méprisante (comme les termes extrêmement péjoratifs utilisés dans certains forums incel), ce qui altère naturellement leur attitude à l'égard des hommes dans leur ensemble. Ce qui devrait être un partenariat est, dans le pire des cas, perçu comme une bataille des sexes.

Dans la sphère domestique, les couples doivent naviguer entre ces courants culturels sous-jacents. Beaucoup y parviennent - il faut reconnaître qu'un grand nombre d'hommes et de femmes modernes se sont adaptés à des rôles plus fluides et font état d'une plus grande liberté d'action. un plus grand bonheur dans leurs relations qu'il n'était possible de le faire dans un passé rigide. Les enquêtes révèlent que les couples à l'esprit égalitaire sont souvent très satisfaits de leur relation, en partie parce qu'ils communiquent davantage et partagent les responsabilités. Les hommes libérés de la pression du rôle de pourvoyeur unique peuvent développer des liens plus étroits avec leurs enfants, et les femmes libérées de la dépendance économique totale peuvent construire des partenariats plus équitables fondés sur le choix mutuel plutôt que sur la nécessité. Ce sont là des résultats positifs des changements. Cependant, les période de transition des dernières décennies a indéniablement introduit des frictions et des incertitudes. Les rôles des hommes et des femmes ne relèvent plus d'un scénario clair, mais d'une improvisation, et tout le monde n'est pas un bon improvisateur. Ainsi, la société dans son ensemble est témoin à la fois libération et discordeLes deux aspects de la question sont : la libération, dans la mesure où les individus peuvent désormais créer des rôles qui correspondent à leurs forces personnelles, quel que soit leur sexe, et la discorde, dans la mesure où beaucoup ont le sentiment que le sexe opposé ne répond pas à leurs attentes ou ne les respecte pas suffisamment.

Conclusion

Au cours du siècle dernier, les paysages culturels des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Europe et de la Russie ont connu une renégociation spectaculaire de ce que signifie être un homme ou une femme. Les femmes ont accédé à des rôles autrefois réservés aux hommes - de l'usine aux plus hautes sphères de la politique - et, ce faisant, ont adopté des traits de leadership, d'affirmation de soi et d'indépendance que les époques antérieures qualifiaient de "masculins". De leur côté, les hommes ont été appelés à adopter des comportements autrefois considérés comme "féminins", à savoir être plus ouverts sur le plan émotionnel, collaborer davantage et accepter de s'effacer parfois dans la vie familiale. Ces changements ont été alimentés par des courants puissants : les mouvements féministes remettant en cause les hiérarchies entre les sexes, la sécularisation affaiblissant l'autorité patriarcale de la religion, les changements économiques et les guerres nécessitant la participation des femmes à la main-d'œuvre, et un environnement médiatique en constante évolution qui a reflété et modelé les attitudes de la société à l'égard du genre. Les rôles masculins traditionnels, en particulier l'idée de l'homme en tant que chef de famille incontesté, se sont incontestablement érodés dans la culture occidentale dominante, tandis que l'autonomie et l'autorité des femmes se sont accrues.

Ces évolutions ont produit un héritage complexe. D'une part, il y a de nombreuses raisons de se réjouir : une égalité et une liberté accrues, davantage de possibilités pour les individus de développer leurs talents sans être entravés par des limites liées au sexe, et des relations qui peuvent être fondées sur un partenariat et un amour authentiques plutôt que sur une dépendance économique ou un contrat social. La vie des femmes a été enrichie par la possibilité de gagner de l'argent, de voter et de diriger ; la vie des hommes a été enrichie (dans de nombreux cas) par une participation plus étroite à l'éducation des enfants et par la permission d'être plus humain et plus vulnérable que ne le permettaient les anciens stéréotypes stoïques. De nombreuses familles prospèrent grâce à un modèle de respect mutuel où la prise de décision est partagée.

D'autre part, nous devons tenir compte du fait que l'on ne peut pas se passer de l'aide de l'Union européenne. conséquences involontaires. La question "quelle est la place d'un homme ?" a laissé certains hommes sans but ou en colère. La promotion de la force féminine - aussi vitale soit-elle - s'est parfois traduite par un dénigrement de la valeur masculine, que ce soit par plaisanterie ou par politique. Le rôle des médias dans la fourniture de modèles a été une arme à double tranchant : même s'ils ont inspiré les femmes, ils ont souvent dévalorisé les hommes, et les représentations teintées de rose des médias sociaux ont placé tous les sexes devant des idéaux impossibles en matière d'amour et de vie. La montée de la domination féminine dans certaines dynamiques relationnelles et de la soumission masculine correspondante, si elle convient personnellement à certains couples, semble en mécontenter d'autres, en particulier lorsqu'elle émerge non pas par un choix conscient mais par l'incapacité des hommes à s'affirmer et des femmes à respecter les limites. Le résultat final dans le domaine des rencontres peut être le cynisme : les hommes se plaignent que les femmes ne veulent que des hommes de haut niveau ; les femmes se plaignent que les hommes sont soit trop arrogants, soit trop faibles. La confiance mutuelle a clairement souffert de cet environnement bruyant de reproches généralisés.

À l'avenir, ces cultures devront relever le défi suivant trouver un nouvel équilibre qui préserve les acquis de l'égalité et de l'autonomie tout en favorisant la compréhension et le respect entre les sexes. Plutôt qu'une bataille de domination à somme nulle, l'objectif serait une société où la masculinité et la féminité ne sont pas des cases rigides, mais des énergies complémentaires que les individus peuvent exprimer de manière saine. Cela pourrait impliquer d'éduquer les jeunes (garçons et filles) à des stratégies de relations à somme positive - en mettant l'accent sur la communication, l'empathie et des attentes réalistes plutôt que sur des récits contradictoires du type "nous contre eux". Il s'agit également de créer de nouveaux archétypes de la masculinité qui ne soient ni des patriarches dominateurs ni des spectateurs passifs, mais des partenaires responsables et mûrs sur le plan émotionnel. De même, il faut encourager des formes de féminité qui valorisent non seulement l'indépendance, mais aussi l'autonomie. valeur du partenariat et traiter les hommes comme des alliés, et non comme des adversaires, sera essentiel. Comme le suggèrent les données, les couples qui parviennent à combiner le respect avec une répartition des rôles égalitaire ou convenue peuvent atteindre un niveau de satisfaction élevé. La société dans son ensemble devrait en prendre note : l'érosion des rôles rigides offre l'opportunité de construire des relations sur la base d'une répartition égalitaire des rôles. choix et respect. Si les hommes et les femmes peuvent s'adapter à cet ethos - en évitant les extrêmes du passé et du présent - le résultat pourrait être non pas une crise, mais un nouvel équilibre où les deux sexes se sentent valorisés pour leurs contributions, et où chaque partenariat peut trouver l'équilibre des caractéristiques qui lui convient.

En résumé, depuis 1900, nous sommes passés de rôles prescrits à des rôles négociés. Il a été à la fois libérateur et désorientant. Le "masculin" et le "féminin" de 2025 ne sont pas ce qu'ils étaient en 1900, et ils continuent d'évoluer. Comprendre les forces historiques en jeu permet d'expliquer pourquoi les femmes se trouvent aujourd'hui là où les hommes se trouvaient autrefois, et pourquoi les hommes s'adaptent à leur tour. Grâce à cette compréhension, nous pourrons peut-être dépasser les rancœurs et les fantasmes irréalistes pour évoluer vers une culture où l'égalité ne signifie pas la similitude, où la force n'exige pas la faiblesse de l'autre et où le respect mutuel peut redevenir la pierre angulaire des relations entre les hommes et les femmes.

Sources d'information

- Britannica - Rôle de l'homme et de la femme : Évolution historique des attentes des hommes et des femmes

- Deseret News (2019) - Lois M. Collins, Rapport de la carte mondiale de la famille sur la foi, le féminisme et les résultats familiaux

- BYU Daily Universe (2017) - "Les pères luttent contre les images négatives des médias". citant des études de l'université BYU sur les rôles des pères

- Social Science Works (2018) - Jeanne Lenders, "La crise des masculinités - un bref aperçu". citant Walter Hollstein et Roger Horrocks sur la crise d'identité masculine

- Spartan Shield (2024) - Muskan Mehta & Katie Haas, "Modern Romance : Les médias suscitent des attentes irréalistes dans les relations amoureuses". sur l'impact des médias sur les normes de fréquentation des jeunes

- Evie Magazine (2023) - Gina Florio, "Seulement 15% des femmes montrent de l'intérêt pour les hommes de 5'8″ sur les applications de rencontres". rapportant les données de l'enquête Bumble sur les préférences des femmes en matière de taille

- Pew Research Center (2023) - "Dans un nombre croissant de mariages aux États-Unis, les époux et les épouses gagnent à peu près la même chose". statistiques sur l'évolution du rôle de soutien de famille 1972-2022

- Gordon & Perlut, avocat en droit de la famille (2023) - "Les femmes soutiens de famille sont plus susceptibles de divorcer". citant le rapport de Divorce.com sur les ménages dirigés par une femme et les taux de divorce

Благодарю за интересную подробную статью – разбор смены ролей мужчин и женщин за последние 100 лет, с указанием источников. (правда с некоторыми киноляпами, похоже создана ИИ)

С одной стороны эта глобальная перемена нарушила традиционные вековые сильные опоры мужчин и женщин, отсюда повышенная тревожность, раздражительность и раздражительность. Больше разводов и меньше детей и даже прекращение Родов.

Из плюсов наверное расширение возможностей для самореализации и для тех и других, и больше принятия нетрадиционных творческих мужчин и сильных женщин. И мотивация к равенству и взаимовыгодному партнерству в паре, учитывая природные особенности каждого, как в мире животных)

Как говорится продолжаем наблюдение, куда это всё приведет.

И да нам и нашим потокам предстоит очень интереснейшая задача – найти новый баланс который сохраняет равенство и автономию, способствуя взаимопониманию и уважению между полами, а также продолжению и процветанию Рода человеческого.

Una analisi piu’ equilibrata dei deliri femministi ma purtroppo irrealizzabile perche’ non vuole fare i conti con madte natura e con l’evoluzione biologicacdi millenni.

Il maschile, per natura da sempre e anche nel mondo animale ha la sua ragionecesistenziale nell’essete il Provider e Protector dei figli e della moglie. Questi ruoli non sono un costrutto sociale ma ruoli biologici. L’Ingegneria Sociale promossa, non so da chi, per mano dell”ideologia femminista non puo’ funzionare e gia’ se ne vedono i segni profondi. Gli uomini hanno preso consapevolezza e stanno reagendo e lo faranno sempre con maggiore forza e violenza, perche’ la forza, la sfida, il rischio e il combattimento e’ nel DNA maschile. Perche’ questo esperimento di ingegneria sociale volta a scambiare i ruoli maschili e femminili non puo’ funzionare? Semplice, Perche’ e’ contro Natura, andremo a sbattere su un muro durissimo a velocita’ folle.

Una analisi piu’ equilibrata dei deliri femministi ma purtroppo irrealizzabile perche’ non vuole fare i conti con madte natura e con l’evoluzione biologicacdi millenni.

Il maschile, per natura da sempre e anche nel mondo animale ha la sua ragionecesistenziale nell’essete il Provider e Protector dei figli e della moglie. Questi ruoli non sono un costrutto sociale ma ruoli biologici. L’Ingegneria Sociale promossa, non so da chi, per mano dell”ideologia femminista non puo’ funzionare e gia’ se ne vedono i segni profondi. Gli uomini hanno preso consapevolezza e stanno reagendo e lo faranno sempre con maggiore forza e violenza, perche’ la forza, la sfida, il rischio e il combattimento e’ nel DNA maschile. Perche’ questo esperimento di ingegneria sociale volta a scambiare i ruoli maschili e femminili non puo’ funzionare? Semplice, Perche’ e’ contro Natura, andremo a sbattere su un muro durissimo a velocita’ folle.