За последние полвека традиционно гендерные черты поведения претерпели значительные изменения во всем мире. Женщины все чаще стали проявлять черты, исторически ассоциировавшиеся с мужественностью, такие как напористость, доминирование в карьере и лидерство, в то время как мужчины стали проявлять черты, исторически считавшиеся женскими, - большую эмоциональную открытость, заботливость и почтительность. В этой статье рассматривается, как и почему произошли эти перемены ролей, и утверждается, что, несмотря на намерения к равенству, эрозия традиционной мужественности и женственности привела к большим общественным издержкам. Опираясь на междисциплинарные знания, включая эволюционную психологию, социокультурный анализ и современные комментарии, в статье рассматриваются последствия для стабильности семьи, романтических отношений, психологического здоровья и гендерной идентичности. Данные свидетельствуют о том, что влияние феминизма и средств массовой информации способствовали этим изменениям, восхваляя женскую независимость и критикуя "токсичное" поведение мужчин. Тем не менее инверсия гендерных ролей связано с ростом раздробленности семьи, снижением удовлетворенности романтическими отношениями и путаницей в самоидентификации. Анализ выявляет глобальные закономерности: семьи с отсутствующими или лишенными прав отцами демонстрируют худшие результаты для детей, пары испытывают потерю взаимного уважения, когда исчезает традиционное ролевое взаимодополнение, а молодые поколения отмечают беспрецедентный уровень изменчивости гендерной идентичности. В статье делается вывод о том, что отказ от четких мужских и женских архетипов, хотя и принес определенные выгоды, также привел к пагубным последствиям, которые заслуживают серьезного рассмотрения в политике и культурном дискурсе.

Введение

За последние десятилетия гендерные роли претерпели глубокую трансформацию во многих обществах. Черты, которые раньше ассоциировались с традиционной мужественностью - такие как физическая и эмоциональная жесткость, лидерство в семейной и общественной жизни и стоическая уверенность в себе, - были оттеснены на второй план или даже заклеймены позором, а черты, традиционно считавшиеся женскими, - такие как чувствительность, эмоциональная экспрессивность и забота, - все больше поощряются в мужчинах. Одновременно с этим женщины достигли большей экономической и политической власти, и их часто социализируют, чтобы они были более напористый, независимый и нацеленный на карьеруи зеркально отражают качества, исторически приписываемые мужчинам. Эти изменения обусловлены целым рядом причин, включая вызов патриархальным нормам со стороны феминистского движения, изменение экономических потребностей, которые привлекают женщин к работе, и распространение в СМИ/культуре информации, восхваляющей гибкость гендерных ролей.

Хотя обеспечение большего равенства и разделение ответственности - цели похвальные, но Главный тезис этой статьи что размывание и инверсия традиционных гендерных признаков также привели к тому, что непредвиденные негативные последствия для общества в глобальном масштабе. Появились свидетельства напряженности в семейной динамике: растет число неполных семей и ослабевает отцовское участие. Романтические отношения также страдают, когда традиционные сочетания мужских и женских энергий меняются местами или утрачиваются, что часто приводит к ослаблению взаимного притяжения и уважения. В психологическом плане и мужчины, и женщины отмечают новые стрессы: мужчины борются с неуверенностью в своей роли и самооценке в условиях, когда традиционная мужественность часто воспринимается как проблема, а женщины сталкиваются с выгоранием, когда они жонглируют карьерой и руководством семьей в отсутствие поддерживающих партнеров-мужчин. Даже отдельные люди развитие гендерной идентичности может быть затронута, поскольку молодые поколения все чаще ставят под сомнение бинарные категории мужского и женского, что совпадает с эрозией явных ролевых моделей в семье и СМИ.

Данная работа построена следующим образом. Во-первых, в статье рассматривается соответствующая литература и комментарии по эволюции гендерных ролей, подчеркивается роль феминизма, СМИ и культурных нарративов в переопределении мужественности и женственности. Далее излагаются теоретические основы для понимания гендерного поведения, противопоставляются перспективы эволюционной психологии и социально-конструктивистские взгляды. Затем в историческом обзоре прослеживается, как менялись гендерные нормы с досовременных времен до наших дней. Основу статьи составляет анализ и обсуждение влияния этих изменений на общество - на стабильность семьи и развитие ребенка, на динамику романтических отношений, на психическое здоровье и межличностное уважение, а также на формирование гендерной идентичности. В каждой области аргументы подкрепляются доказательствами (например, демографическими тенденциями, психологическими исследованиями и обобщенными данными современных наблюдений). Статья рассматривает ситуацию в глобальном масштабе, отмечая, что, хотя многие данные получены в западном контексте, схожие модели и проблемы возникают во всем мире по мере того, как традиционные гендерные нормы отступают. Наконец, в заключении рассматриваются последствия этих выводов, и делается вывод о том, что для смягчения выявленного вреда может потребоваться восстановление баланса между мужскими и женскими достоинствами.

Обзор литературы: Разрушение гендерных норм в современном дискурсе

Многочисленные исследования и культурные анализы зафиксировали изменения в отношении к гендерным ролям и их предполагаемые последствия. Феминистская наука и пропагандаособенно с середины XX века, явно направлены на разрушение традиционной гендерной иерархии. Феминистские теоретики утверждали, что черты, которые когда-то идеализировались как "женские" (например, покорность, домашний уют), являются скорее социально навязанными ограничениями, чем врожденными, и призывали женщин культивировать традиционно мужские черты, такие как амбициозность, конкурентоспособность и уверенность в себе. На протяжении десятилетий, социальные сообщения и образовательные программы Укрепляли эти идеи: девочкам говорили, что они могут и должны делать все, что делают мальчики, а роли женщин выходили далеко за пределы дома. В то же время представления о мужественности подвергались критическому анализу; такие формы поведения, как агрессия или авторитарное лидерство, все чаще осуждались под такими ярлыками, как "мачизм" или "токсичная мужественность". Действительно, В общественном дискурсе нормальные мужские проявления гнева или доминирования стали приравнивать к токсичностиЭто явный сигнал о том, что мужчины должны изменить свое поведение. Как следствие, многие мужчины осознали необходимость быть более покладистыми, эмоционально открытыми и избегать конфликтов, чтобы избежать общественного порицания.

Параллельно с этими интеллектуальными течениями, медиапредставления отражали и способствовали изменению гендерных норм. В популярных средствах массовой информации архетип сильного и мудрого отца постепенно уступил место более пренебрежительным изображениям отцов и мужей как неуклюжих или эмоционально невежественных. Например, согласно одному контент-анализу, начиная с ситкомов середины века, таких как "Отец знает лучше всех" до более современных комедий ("Женаты... с детьми", "Современная семья". и т.д.), Отцы на телевидении обычно изображаются глупыми или неумелыми, а жены - компетентными, которые должны "спасать" или направлять своих мужей.. Рекламные исследования также показывают, что Мужчины в рекламе редко изображаются в роли воспитателейВ то время как женщины часто изображаются как заботливые, способные родители. Такие образы укрепляют культурный нарратив, согласно которому матери/женщины являются надежной опорой семьи и общественной жизни, в то время как отцы/мужчины необязательны или второстепенны. Подобные сообщения, тонкие или явные, способствуют формированию среды, в которой традиционный мужской авторитет подрывается, а мужская пассивность считается нормальной.

Современные социальные исследования дают неоднозначную оценку этим изменениям. С одной стороны, многие наблюдатели отмечают положительные стороны: большая гибкость гендерных ролей позволила женщинам строить карьеру и добиваться личных целей, а мужчинам - быть более активными отцами и эмоционально доступными партнерами. Данные опросов показывают, что большинство людей считают, что увеличение доли женщин на рабочем месте и участия мужчин в уходе за детьми позволило женщинам добиться профессионального успеха, а семьям - экономической стабильности. С другой стороны, ученые в области изучения семьи и психологии высказывают опасения по поводу непреднамеренных недостатков. Например, некоторые аналитики связывают сокращение отдельных родительских ролей с ослабление сплоченности семьи и успеваемости детей. Дети, живущие в неполных семьях или без отцов - ситуация, которая сегодня встречается гораздо чаще, чем несколько поколений назад, - подвергаются повышенному риску бедности, проблем с поведением и учебой. Консультанты по отношениям также отмечают закономерность, согласно которой пары испытывают трудности, когда "Переворот ролей" Женщины сообщают о разочаровании или потере уважения к слишком покладистым мужьям, а мужчины в эгалитарных браках иногда испытывают ролевую путаницу или снижение самооценки (особенно если они чувствуют, что им не разрешают играть какую-либо напористую роль или роль кормильца). Эти наблюдения согласуются с растущим жанром комментариев (часто встречающихся в литературе по самопомощи или "маносфере"), в которых говорится, что современные отношения страдают от "Распад мужского лидерства" и отсутствие полярности между полами. Как правило, вне академических каналов, такие комментарии синтезируют психологические выводы и анекдотические свидетельства, предупреждая, что девальвация традиционной мужественности и женственности может дестабилизировать частную и общественную жизнь.

Таким образом, существующая литература и культурный дискурс создают предпосылки для сильно контрастирующие взгляды. Прогрессивные нарративы прославляют свободу от жестких гендерных ролей, в то время как традиционалистские или эволюционные точки зрения предупреждают, что эти роли выполняли важные функции, которые утрачиваются. Данная статья опирается на последнюю точку зрения, используя как эмпирические данные, так и перефразированные идеи современных аналитиков для тщательного изучения того, как инвертированные или размытые гендерные черты могут способствовать возникновению социальных проблем.

Теоретическая основа

Понимание влияния изменения гендерного поведения требует теоретического осмысления почему что определенные гендерные черты вообще существуют. Две широкие концепции предлагают разные объяснения: эволюционная психология и социальный конструктивизм.

Эволюционная психология утверждает, что многие виды поведения, различающиеся по половому признаку, имеют глубокие биологические корни, сформированные тысячелетиями человеческой эволюции. С этой точки зрения, традиционные мужские и женские черты обеспечивали выживание или репродуктивные преимущества в среде предков. Например, склонность мужчин к физической защите, риску и конкуренции за статус можно рассматривать как эволюционную адаптацию для обеспечения ресурсов и защиты родственников. Склонность женщин к воспитанию, социальным связям и выбору партнера, возможно, также развилась для обеспечения выживания потомства и стабильных парных отношений. Эволюционные теоретики утверждают, что, несмотря на огромные культурные изменения, основные психологические предпочтения остаются. Женщины, в совокупности, все еще инстинктивно предпочитают мужчин, демонстрирующих силу, уверенность и лидерство - сигналы способности обеспечить защиту и стабильность, - даже если современные нормы не позволяют открыто признавать это. В соответствии с этим некоторые исследователи предполагают, что женщины "проверяют" мужчин на решительность или силу (часто подсознательно), чтобы оценить их пригодность в качестве партнеров, - такое поведение уходит корнями в биологию. Если мужчина постоянно не проходит эти тесты, будучи легко контролируемым или слишком покорным, это может вызвать у женщины эволюционно обусловленную потерю привлекательности. Одним словом, эволюционная схема предсказывает, что резкое изменение гендерных ролей будет противоречить укоренившимся предрасположенностям.Это приводит к трениям в отношениях и неудовлетворенности.

И наоборот, теории социального конструирования и теории гендерных ролей утверждают, что поведенческие различия между мужчинами и женщинами в значительной степени являются продуктом культуры, социализации и ситуативных факторов, а не фиксированной биологии. Согласно этой точке зрения, люди обладают высокой адаптивностью, а маскулинность и фемининность - это изменчивые понятия, которые общество переосмысливает с течением времени. Теоретики социальных ролей отмечают, что во многих доиндустриальных обществах разделение труда по половому признаку было обусловлено практической необходимостью (например, женщины, как носительницы детей, брали на себя заботу о них, а мужчины, обладая более крупным ростом, могли выполнять физически тяжелые работы). По мере того как эти потребности меняются - с развитием технологий, контрацепции и юридических прав, - происходит нет препятствий к тому, чтобы женщины и мужчины поменялись ролями. С этой точки зрения, поощрение большего совпадения гендерных черт (например, заботливых отцов и амбициозных матерей) должно никакого отрицательного эффекта на благосостояние и даже может привести к появлению более справедливых и всесторонне развитых людей. Сторонники этой концепции отмечают, что в обществах с более высоким уровнем гендерного равенства часто отмечается высокая удовлетворенность жизнью и что многие люди преуспевают, когда не ограничены стереотипами. Социокультурная концепция также подчеркивает силу идеология и СМИ в формировании предпочтений: если юноши и девушки воспитываются с определенными ожиданиями, они будут стремиться соответствовать им. Например, кампании против "токсичной мужественности" и за "сильных независимых женщин" - это попытки социально перестроить поведение, которое считается желательным для мужчин и женщин. В значительной степени эти усилия увенчались успехом в изменении поверхностного поведения и самоощущения, о чем свидетельствуют опросы, в которых значительная часть населения поддерживает нетрадиционные роли и считает, что общество должно быть более приемлемым к ролевым пересечениям.

Эти две системы не являются взаимоисключающими, и полное понимание гендерной динамики, вероятно, заключается в признании оба Врожденная предрасположенность и культурная пластичность. Эта статья опирается на эволюционную перспективу, чтобы выдвинуть гипотезу о том, почему недавние экстремальные сдвиги могут быть дезадаптивными, но она также признает социальные силы, которые способствовали этим сдвигам. Рассматривая результаты, мы считаем, что если эволюционные драйвы реальны, то можно ожидать стресса и дисфункции, когда они игнорируются - например, рост конфликтов в браках, где роль мужчины сильно принижена. В то же время роль социальных нарративов очевидна в таких явлениях, как поколенческие различия в гендерной идентичности (вероятно, под влиянием меняющихся норм). Таким образом, в анализе будут интегрированы эти линзы: если предположить, что существуют естественное взаимодополнение между маскулинными и феминными ролями, которые удовлетворяют психологические потребности, и изучить, как культурные изменения нарушили эту взаимодополняемость.

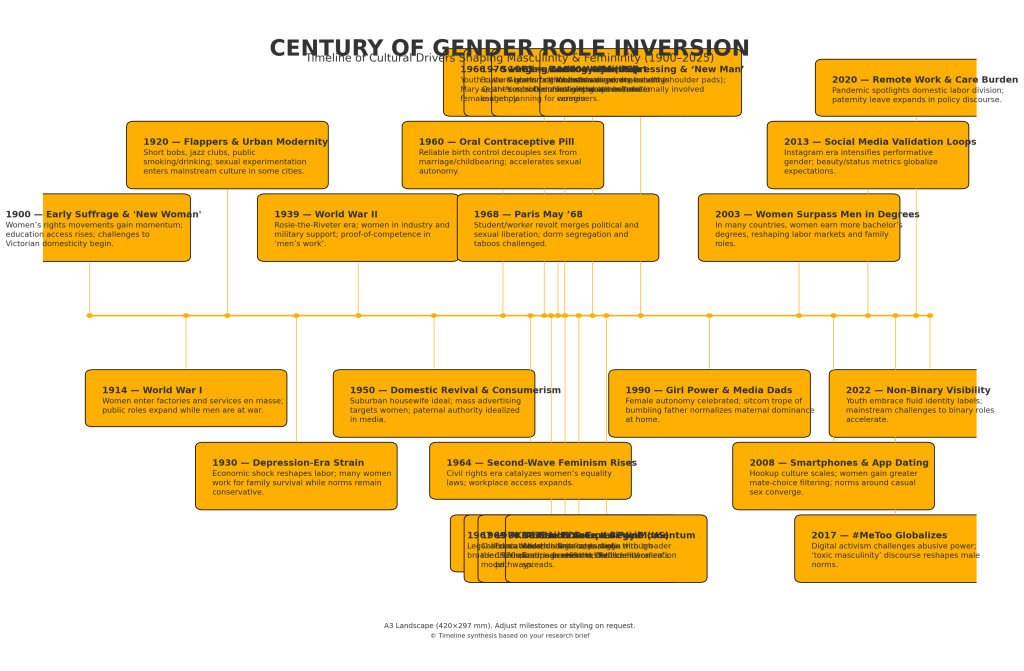

Исторический обзор изменений гендерных ролей

Традиционная эпоха (до 20 века): В большинстве исторических культур гендерные роли были четко определены и разграничены. Мужчины были преимущественно поставщики и защитникиНа них лежала задача обеспечить семью едой, доходом и безопасностью, а также представлять ее в общественной жизни. Женщины были в первую очередь воспитатели и домашние работникиВоспитание детей, ведение домашних дел и оказание эмоциональной поддержки. Эти роли подкреплялись правовыми системами (которые часто ограничивали права женщин на владение собственностью или работу) и социальными нормами, основанными на религиозных или общинных ценностях. Соблюдение традиционных мужских и женских норм было не только ожидаемым, но и зачастую необходимым для экономического выживания. Важно отметить, что такой порядок вещей, хотя и ограничивал во многих отношениях (особенно в плане автономии женщин), но в то же время создавал стабильную взаимодополняемостьВклад каждого пола, хотя и разный, считался одинаково важным для функционирования семьи и общества. Мужчины обретали идентичность и гордость, будучи надежными защитниками и принимая решения, а женщины - будучи заботливыми матерями и моральными опорами семьи. Романтические ухаживания и браки в этих контекстах строились на дифференциацияКаждый из партнеров привносил контрастный набор навыков и эмоциональных достоинств, которые, в идеале, уравновешивали друг друга.

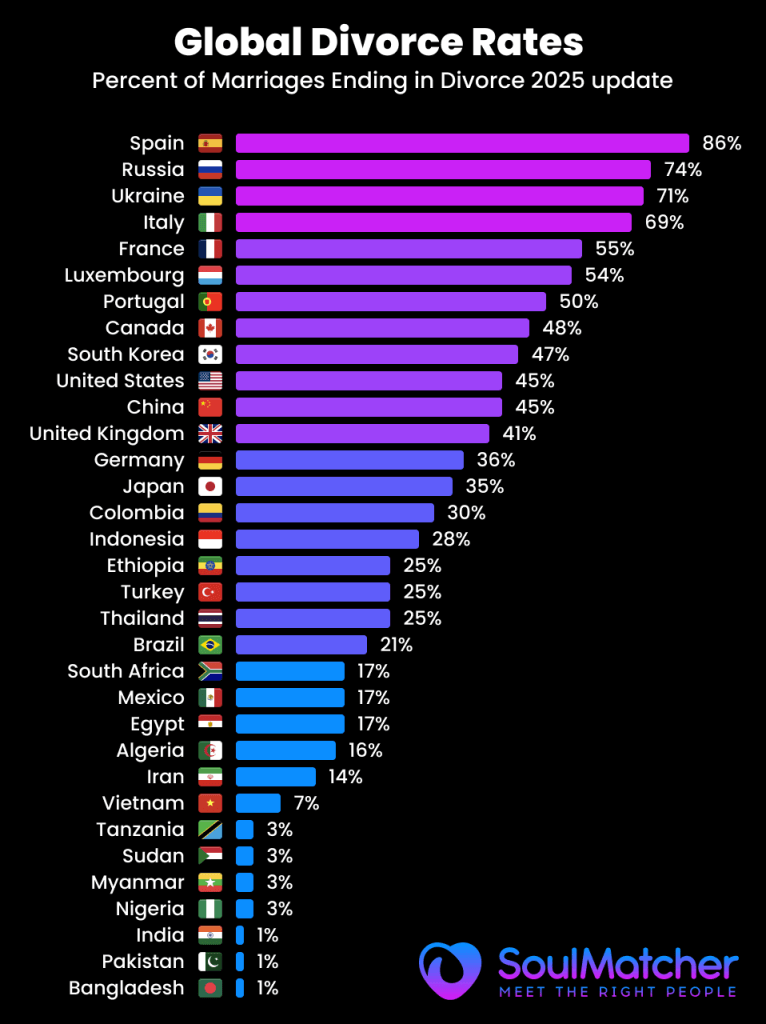

Переходы XX века: В начале-середине XX века эти вековые устои претерпели серьезные изменения. Индустриализация и мировые войны привели к тому, что женщины стали привлекаться к труду по необходимости, что заронило семена перемен. Послевоенная эпоха и подъем феминистское движение второй волны (1960-1980-е годы) Затем ускорилось переосмысление ролей. Феминистки бросили вызов представлению о том, что место женщины - исключительно в доме, подчеркивая несправедливость исключения женщин из сферы образования, профессиональной карьеры и политической власти. Правовые реформы и изменение отношения привели к тому, что все больше женщин стали получать высшее образование и вступать практически во все профессии. К концу XX века домохозяйство с двойным доходом во многих странах стали обычным явлением, и финансовое или социальное выживание уже не требовало строгого разделения ролей. В то же время в России и за рубежом сексуальная революция Либерализация законов о разводах (например, введение во многих юрисдикциях развода без вины) сделала брак не столько экономическим институтом, сколько необязательным, эмоциональным партнерством. Как следствие, количество браков снизилось, а количество разводов резко возросло. Неполные семьиВ США, например, в 1960 году только 9% детей жили с одним родителем, но к 2012 году эта цифра выросла до 28% - глубокое изменение структуры семьи за два поколения. Например, в США в 1960 году только 9% детей жили с одним родителем, а к 2012 году эта цифра выросла до 28% - глубокое изменение структуры семьи в течение двух поколений. Аналогичные тенденции роста числа разводов и внебрачных рождений наблюдались в большинстве стран Европы и других регионов мира, переживающих социальную модернизацию. Это означало, что многие дети росли либо без отца в доме, либо с заметно меньшим присутствием отца по сравнению с прошлыми эпохами.

Культурные средства массовой информации как отражали, так и развивали эти тенденции. В конце XX века появились такие медиаиконы, как расширение прав и возможностей женщин - от телевизионных персонажей до реальных политических и деловых лидеров, которые служили альтернативными ролевыми моделями для традиционных жен и матерей. Одновременно с этим популярная культура часто карикатурно изображала или критиковала традиционного мужчину. Как уже отмечалось, семейные ситкомы 1980-х годов (например, Симпсоны, Все любят Рэймонда) обычно изображали мужа/отца как благонамеренного, но некомпетентного в домашней жизни, в отличие от компетентной, организованной жены. Хотя иногда этот троп подразумевался как юмор, он усиливал нарратив, согласно которому отцы играют второстепенную роль или неспособны выполнять семейные обязанности. К началу XXI века выросло целое поколение, которое гораздо меньше сталкивалось с сильным отцовским авторитетом как в реальной жизни, так и в художественной литературе. В школах и на работе преобладали тренинги чувствительности и эгалитарные ценности, что еще больше размывало границы: юношам говорили, что нужно избавиться от агрессивных инстинктов и быть готовыми к сотрудничеству товарищами по команде, а девушкам - что нужно быть смелыми лидерами.

21 век и глобализация: В новом тысячелетии эти изменения западного происхождения распространились по всему миру благодаря силам глобализации и международной пропаганде прав женщин. Даже в традиционно патриархальных обществах наблюдаются заметные сдвиги - например, растущая урбанизация и образование женщин в некоторых странах Азии, Африки и Латинской Америки меняют динамику семейных отношений. Тем не менее, в настоящее время последствия быстрых перемен сейчас становятся очевидными. Мы вступили в эпоху, когда огромное количество мужчин и женщин ориентируются в личной и семейной жизни без четкого сценария, который был у их предков. В оставшейся части статьи мы рассмотрим последствия этого грандиозного социального эксперимента: как эти ролевые изменения повлияли на основные сферы жизни? Теперь мы переходим к анализу этих последствий.

Анализ и обсуждение

Влияние на семейную динамику и развитие ребенка

Одной из наиболее ярких сфер, где изменения гендерного поведения находят отклик, является семейная ячейка. Ослабление традиционной мужественности, особенно роли отца как главы семьи, совпало с заметным снижением стабильности семьи. Как уже отмечалось, с 1960-х годов резко возросла распространенность семей с матерями-одиночками. Эта тенденция означает, что многие дети растут с ограниченное участие отцаили с отцом, который, даже если и присутствует, менее авторитетен и активен, чем в прошлых моделях. Исследования постоянно показывают, что такие отсутствие отца или его нежелание работать имеет пагубные последствия. Дети, у которых отцы не участвуют в жизни общества или отсутствуют, как правило, имеют больше проблем с поведением, более низкую успеваемость и более высокую вероятность эмоциональных трудностей по сравнению с детьми из семей с двумя родителями, в которых отцы участвуют в жизни общества. Присутствие позитивно настроенного отца коррелирует со снижением риска совершения правонарушений и лучшей социальной адаптацией, особенно для мальчиков. Например, в одном из обзоров было обнаружено, что Наличие отца в подростковом возрасте оказывает защитное действие против преступного или антисоциального поведения у молодых мужчинВ то время как отсутствие отца в раннем возрасте ассоциируется с более высокими шансами на совершение правонарушений среди несовершеннолетних и преступность среди взрослых. Такие результаты часто объясняются утратой стабилизирующего влияния и ролевого моделирования, которые традиционно обеспечивали отцы. Отец, воплощающий в себе сбалансированные мужские качества - дисциплину, власть, а также заботу, - исторически помогал привить детям чувство безопасности и модель мужской идентичности.

В семьях, где гендерные роли перевернуты, а не разрушена семья, более тонкая динамика может подорвать здоровое функционирование. Если мать является главным (или единственным) воспитателем и кормильцем, а отцу отводится второстепенная, более покорная роль, дети могут усвоить необычный сценарий: мать как фигура власти и отец как фигура попустительства. Хотя многие матери героически жонглируют обеими ролями, дисбаланс может породить напряжение. Мать может стать перегруженной и напряженной, в то время как отец, не имея четкой роли, может отстраниться или стать пассивным, чтобы избежать конфликта. Дети в такой среде могут испытывать трудности с определением собственных ожиданий от взрослой жизни - например, мальчики могут не научиться брать на себя ответственность и отстаивать здоровый авторитет, видя, что их отец воздерживается от этого, а девочкам будет нелегко уважать мужские фигуры, если их основной пример не был уважаем в доме. Более того, если авторитет отца постоянно подрывается или он перекладывает все решения на мать, дети могут научиться обходить отца стороной, что ослабляет отцовские узы.

Важно подчеркнуть, что качество Воспитание детей имеет большее значение, чем пол как таковой - многие матери-одиночки или отцы-домоседы прекрасно справляются с воспитанием детей. Проблема заключается в следующем, в среднемОднако широкий отход общества от традиционной семьи с двумя родителями и двумя полами привел к возникновению стрессовых ситуаций, которые раньше смягчались более четким разделением ролей. Одинокие родители (большинство из которых - матери) часто сталкиваются с экономическими трудностями и имеют меньше времени на присмотр и воспитание детей, что способствует более высокому уровню детской бедности и рискам развития. Даже в семьях с двумя родителями, если роль отца сводится в лучшем случае к роли "помощника", его потенциальное положительное влияние может быть сведено на нет. Напротив, когда отцы активно участвуют в воспитании детей и позволяют им вносить свой дополнительный стиль воспитания (который часто включает в себя различные модели игры, калибровку рисков и подход к дисциплине), дети получают более богатую среду для развития. Например, исследования игр между отцом и ребенком показывают, что они вносят уникальный вклад в развитие саморегуляции и социальных навыков детей. Таким образом глобальная тенденция к маргинализации отцовства - В результате распада семьи или инверсии ролей многие дети лишаются важного эмоционального и социального капитала. Это значительные общественные издержки, которые совпадают с эрозией традиционной мужественности в семье.

Влияние на романтические отношения и стабильность брака

Пожалуй, самая непосредственная сфера, где происходит инверсия гендерных признаков, - это гетеросексуальные романтические и супружеские отношения. На сайте динамика притяжения и долгосрочная совместимость тесно связаны с взаимодействием мужских и женских энергий. Многие психологи и консультанты по взаимоотношениям отмечают, что пары часто добиваются наилучших результатов, когда сохраняют баланс сходств и различий, разделяя основные ценности и взаимное уважение, а также воплощая взаимодополняющие сильные стороны. Традиционные гендерные роли служили одним из шаблонов взаимодополняемости. Однако сегодня многие пары оказываются на неизведанной территории, приспосабливаясь к ролям без четких умолчаний. Это привело к возникновению новых противоречий, с которыми наши предшественники, возможно, не сталкивались.

Одна из распространенных моделей современных отношений - это цикл, в котором мужчина, стремясь быть "хорошим" партнером по современным стандартам, становится чрезмерная уступчивость, эмоциональная открытость и стремление к одобрениюВ то время как женщина, соответственно, становится более критичной, ведущей и эмоционально отстраненной. По сути, мужчина усиливает традиционно женское поведение в отношениях, а женщина - мужское. Эмпирические и анекдотические данные свидетельствуют о том, что это Переворот ролей губителен для сексуального и романтического влечения. Когда мужчина отказывается от лидерства и становится нуждающимся, полярность, вызвавшая первоначальное влечение, часто исчезает. На ранних стадиях ухаживания, как правило, именно уверенность, инициатива и целеустремленность мужчины создают притяжение, а женщина отвечает теплом и поддержкой - естественный "танец" преследования и уступки. Если по мере развития отношений мужчина переходит в более покорную позицию ("ставит ее потребности выше своих целей и интересов"), а женщина вынуждена "брать на себя принятие решений и доминирующую роль", изначальная динамика меняется. Оба партнера, как правило, становятся недовольны, причем часто не могут сформулировать это. Женщина может жаловаться, что ее партнер больше не тот мужчина, в которого она влюбилась, что он потерял амбиции или хребет. Она может чувствовать себя обремененной необходимостью принимать все решения и втайне желать, чтобы он "сделал шаг вперед" - чувства, которые порождают разочарование или презрение, если их не удовлетворяют. Мужчина же, напротив, может быть озадачен тем, почему его возросшая доброта и чуткость наталкиваются на более холодную реакцию; он может чувствовать себя выхолощенным и обижаться на то, что его старания угодить остаются неоцененными.

Это явление хорошо описано в литературе по психологии отношений в рамках концепций уважение и "полярность". Романтическое желание, как оказалось, тесно связано со способностью женщины уважать своего партнера. Если мужчина чрезмерная уступчивость - Постоянно уступая ей, спрашивая разрешения и боясь самоутвердиться, он непреднамеренно сигнализирует о недостатке самоуважения, что, в свою очередь, подрывает ее уважение к нему. Как говорится в одном из комментариев, женщина при таком раскладе "не может равняться на вас, что очень важно для женской привлекательности", потому что мужчина дает понять, что ее мнение важнее его собственных принципов. Со временем ее влечение ослабевает, даже если она искренне любит его как человека. Тем временем мужчина может все больше разочаровываться в том, что ничто из того, что он делает, не делает ее счастливой. Часто, как отмечают исследователи и психологи, Мужчины совершают ошибку, удваивая поведение "хорошего парня".Становится еще более отдающим и эмоциональным в надежде вернуть ее расположение - но, как ни парадоксально, это еще больше убивает ее страсть. Это, как говорят некоторые эксперты, "жестокая ирония" или психологическая ловушка: чем больше мужчина отдает себя в руки партнерши, тем меньше она получает удовольствия. Один из анализов современных отношений описывает эту ловушку очень кратко: "Чем больше вы пытаетесь сделать ее счастливой, отказываясь от контроля, тем меньше она становится счастливой. Чем больше вы жертвуете своими потребностями ради ее, тем больше она обижается на вас за то, что вы достаточно слабы, чтобы сделать это".. В сущности, многие пары сталкиваются с тем, что некоторые вековые особенности мужского и женского влечения не исчезли только потому, что общество приказало нам вести себя по-другому. Женщины "говорят, что хотят хороших парней, но своим поведением постоянно демонстрируют влечение к мужчинам, воплощающим противоположные черты" - несоответствие между заявленными идеалами и инстинктивной реакцией.

Последствия для стабильность брака значительны. Браки, в которых происходит смена ролей, часто становятся бесполыми и полными взаимных обид. Отсутствие близости - частая жалоба; исследования "кризисов современного брака" показывают, что жены, которые теряют уважение к пассивным мужьям, часто отказываются от ласкиИногда они даже испытывают нехватку влечения или стрессовую реакцию на прикосновения мужа. Мужья, чувствуя себя отвергнутыми и не зная, как вернуть восхищение партнерши, могут либо разозлиться, либо погрузиться в депрессию. В худшем случае такие отношения заканчиваются разводом или продолжаются как несчастливое сожительство "за закрытыми дверями". Некоторые культурные критики зашли так далеко, что утверждают, будто сам институт брака в его современном виде не справляется с мужчинами, поскольку он "был систематически разработан, чтобы разрушить счастье мужчин, истощить их ресурсы и уничтожить их авторитет". Хотя эта точка зрения может быть экстремальной, она находит отклик у мужчин, которые считают, что брак теперь требует от них быть поставщиками. и домашние хозяйки и всегда уступчивые партнеры - фактически удвоение обязанностей при отсутствии традиционного уважения или лидерства, на которое они могли бы рассчитывать. Действительно, во многих современных браках мужчины отмечают, что чувствуют себя "Рабочие дроны" которые трудятся на работе и дома, но не получают признания и авторитета. Жена, воспитанная в духе независимости, может воспринимать мужа как человека полезного, но не того, перед кем стоит отчитываться в любой сфере. Такая инверсия традиционной модели партнерства может разрушить эмоциональную основу брака. В глобальном масштабе это может способствовать росту числа разводов, откладыванию или отказу от брака; если мужчины воспринимают брак как отсутствие уважения и стабильной роли, а женщины не могут найти мужчин, которых они любят и уважают, то успешных долгосрочных союзов будет меньше.

В общем, здоровые романтические отношения требуют баланса сил и взаимная благодарность того, что привносит каждый из партнеров. Традиционная мужественность - когда она не превращалась в злоупотребление - давала мужчинам определенный способ заслужить уважение, а женщинам - надежную основу, на которую можно было опереться. Ее ослабление привело к тому, что обе стороны стали импровизировать, часто с горючими результатами. Эмпирические данные брачных консультаций и социальных опросов свидетельствуют о том, что уважение, привлекательность и долгосрочная удовлетворенность стало труднее поддерживать в новых гендерно-нейтральных или реверсивных гендерных парадигмах. Многие женщины втайне признаются, что жаждут мужчин, которые могут "взять на себя ответственность" в отношениях, позволяя им ослабить свой собственный чрезмерный контроль. Многие мужчины, в свою очередь, втихомолку чувствуют себя наиболее полноценными, когда могут защитить и повести за собой, и чувствуют себя опустошенными, когда не могут этого сделать. Если парам удается успешно договориться о новых отношениях, то, скорее всего, это происходит потому, что они по-прежнему находят дополнительное равновесие (Например, некоторые пары полностью меняются ролями и довольствуются этим, что является еще одной формой комплементарности). Но для значительной части населения нынешний климат стал причиной несоответствия и несчастья между полами.

Психологическое здоровье и гендерная идентичность

Помимо заметных результатов в семьях и отношениях, глубокое внутреннее воздействие этих социальных изменений проявляется в психологическое благополучие и формирование идентичности людей - особенно мужчин. Все больше психологов и социальных обозревателей говорят о "мужском недомогании" или кризис мужественности в которой мужчины, особенно молодые, пытаются найти цель и позитивное представление о себе в мире, который, кажется, перевернул роли, которые занимали их отцы и деды. Традиционные мужские добродетели - сила, стоицизм, менталитет защитника - порой отвергаются как устаревшие или даже вредные, однако мужчинам не всегда предлагается четкий, достижимый альтернативный идеал. Многие мужчины усваивают идею о том, что они должны никогда не проявляйте гнев или напористость (чтобы не прослыть жестоким или токсичным). Они пытаются быть мягкими, эгалитарными, чувствительными современными мужчинами, но это может противоречить некоторым их врожденным импульсам или социальным ожиданиям в других сферах. В результате у некоторых возникает своего рода психологическая двойное связывание: "Проклят, если делаешь, проклят, если не делаешь". Например, мужчина, который сохраняет спокойствие и не вступает в конфликт с волевой партнершей, может обнаружить, что его опасения постоянно игнорируются - по сути наказан за уважение - пока в конце концов не сорвется в гневе от разочарования. Но как только он повышает голос, его тут же порицают за токсичность или неумение правильно общаться. Как описывает один анализ, "Общество десятилетиями учило мужчин, что гнев токсичен... и все же [эти же мужчины] оказываются в отношениях, где гнев - единственный эффективный инструмент общения. Они прокляты, если разозлятся... и прокляты, если не разозлятся, поскольку их беспокойство игнорируется бесконечно. Эта двойная связь создает сильное психологическое давление".. Такие сценарии могут подрывать психическое здоровье мужчин, способствуя возникновению чувства беспомощности, хронического стресса или депрессии. Действительно, согласно демографической статистике, уровень самоубийств и злоупотребления психоактивными веществами среди мужчин во многих странах значительно выше, чем среди женщин, и некоторые исследователи связывают это с ролевым напряжением и отсутствием социально одобряемого выхода для традиционно мужских черт характера.

Мужчины, которые полностью принимают более феминизированную роль - стремятся быть сопереживающим, эмоционально уязвимым партнером, - могут также столкнуться с разочарованием и душевными страданиями, когда их уязвимость встречает вялую поддержку или даже презрение. Исследования показывают, что многие женщины, несмотря на сознательную доброжелательность, негативно реагируют на мужские проявления уязвимостичасто воспринимают сильные эмоциональные проявления мужчины как нестабильность или слабость, а не как призыв к поддержке. Это означает, что мужчины, которые открыто говорят о своей неуверенности, могут не получить того сочувствия, на которое они рассчитывают, в результате чего они будут чувствовать себя еще более отчужденными. Со временем повторяющийся опыт отвержения или неуважения может нанести ущерб самооценке и мужской идентичности мужчины. В тяжелых случаях - например, при длительных нездоровых отношениях - у мужчин могут развиться симптомы, похожие на травму. Например, общение с крайне властным или эмоционально жестоким партнером может привести к тому, что мужчина будет испытывать комплексное посттравматическое стрессовое расстройство, потеря идентичности и тревожность. В одном суровом описании мужчин, оказавшихся в подобной ситуации, говорится, что они "приучаются предвидеть хаос... соглашаются с обращением, унижающим достоинство... развивают комплекс посттравматического стрессового расстройства в результате многолетней психологической войны, замаскированной под брак", и даже теряют способность доверять собственному восприятию после длительного газового освещения. Хотя это описание экстремальных "токсичных отношений", оно подчеркивает, насколько глубоко может быть сломлена психика мужчины, когда его упорно ставят в подчиненное, неуверенное положение. Его "Психологическая основа" может быть разрушена до такой степени, что он перестанет понимать, как выглядит здоровая динамика.

Женщины тоже сталкиваются с психологическими последствиями изменения гендерных норм, хотя и другого характера. Многие современные женщины испытывают огромное давление, требующее от них "иметь все" - преуспевать в карьере, вести домашнее хозяйство и часто компенсировать то, что они воспринимают как недостаточную эффективность мужчины в отношениях. Те, кто перенимает очень мужские черты (например, высокую конкурентоспособность, подавление эмоций, чтобы казаться сильным), впоследствии могут столкнуться с неудовлетворенными эмоциональными потребностями или выгоранием. Им говорят быть независимыми и не полагаться на мужчин, однако потребности человека в близости не изменились, и это может привести к конфликту между внушенными им идеалами и их личными желаниями. Как уже говорилось, многие женщины в частном порядке признаются, что жаждут возможности играть более традиционно женскую роль дома - Но найти партнера, способного принять это (без ущерба для равенства и уважения), непросто. Когда женщины не находят выхода для выражения женской энергии - например, проявляют заботу, иногда руководят, чувствуют себя достаточно защищенными, чтобы быть уязвимыми, - они тоже могут испытывать стресс, неудовлетворенность или ожесточение эмоционального состояния. Некоторые исследования проблем супружеской близости показывают, что женщины в браках с крайне эгалитарными или ролевыми установками иногда испытывают непонятные чувства незащищенности или обиды, которые они сами не могут объяснить, что может быть связано с глубоко укоренившимися ожиданиями от мужского поведения, которые не оправдываются. Иными словами, несмотря на гордое принятие феминистских ценностей, какая-то их часть борется с отсутствием традиционно мужского аналога, что приводит к чувству вины или внутреннему конфликту.

Наконец, на уровне общества размывание мужских и женских ролей способствовало расширению разговоров о гендерная идентичность. В условиях ослабления традиционных определений, особенно среди молодежи, все большее распространение получает изучение идентичности за пределами бинарных понятий "мужчина" или "женщина". Рост числа людей, идентифицирующих себя как небинарных или трансгендерных в последние годы, - сложное явление, обусловленное многими факторами (в том числе ростом социального признания и видимости). Однако нельзя игнорировать тот факт, что молодые люди растут в мире, где на вопрос "что значит быть мужчиной или женщиной?" стало трудно ответить. В предыдущих поколениях этот вопрос был упрощен четкими социальными ролями, сегодня же он является открытым. Примерно 5% американских молодых людей в настоящее время идентифицируют себя как трансгендерные или гендерно неконформные (гораздо выше, чем у старших поколений), и аналогичная картина наблюдается в других западных обществах. Это говорит о том, что заметное меньшинство молодежи чувствует себя так что не вписываются в традиционную гендерную бинарность и заявляют о своей иной гендерной идентичности. Хотя большая свобода идентичности является положительным моментом с точки зрения прав человека, некоторые теоретики утверждают, что всплеск гендерной неоднозначности отчасти является симптомом утраты образцов для подражания в вопросах мужественности и женственности. Без положительных примеров того, что положительно Некоторые молодые люди могут счесть эти категории пустыми или нежелательными и искать новые идентичности, которые лучше соответствуют их личному опыту. Более того, у тех, кто остается в рамках бинарной системы, все равно могут возникать путаница и тревога. Многие молодые люди, например, говорят о том, что не знают, как вести себя на свиданиях или как сформировать уверенное мужское самовосприятие, не вызывая при этом призрак токсичной маскулинности. Молодые женщины также испытывают противоречие между стремлением к расширению прав и возможностей и тоской по традиционной романтике или материнству, которые общество, возможно, обесценило. Чистый психологический эффект - поколение с высоким уровнем тревоги по поводу отношений и самоопределения, что отражается в росте числа сообщений о проблемах с психическим здоровьем среди молодежи обоих полов.

В итоге расходы на психологическое здоровье быстро меняющихся гендерных норм ощутимы. Мужчины столкнулись с крахом старой идентичности без стабильной новой, что привело к стрессу, потере ориентиров, а в некоторых случаях и к патологическим последствиям. Женщины получили новые возможности, но зачастую ценой большего стресса, а в личной жизни столкнулись с нехваткой таких же сильных партнеров или разрешения на проявление уязвимости. Дестабилизировалась и сама концепция гендерной идентичности: все больше людей, как никогда ранее, задаются вопросом о том, какое место они занимают в спектре мужского и женского пола. Эти тенденции подчеркивают, что человеческая психология, сформированная как эволюцией, так и культурными условиями, не мгновенно приспосабливается к смене парадигм; существуют запаздывающие эффекты и трения, которые проявляются в виде индивидуальных и социальных патологий.

СМИ и культура усиливают инверсию ролей

Во всех этих анализах повторяется тема сильного влияния СМИ и культурные нарративы в нормализации и даже гламуризации изменения гендерных ролей - часто без должного внимания к отрицательным сторонам. Начиная с голливудских фильмов и заканчивая социальными сетями, архетип "Сильная женская роль" которая превосходит мужчин, распространена повсеместно, как и троп о незадачливый муж или придурковатый отец который должен быть исправлен более мудрой женой или даже его непоседливыми детьми. Эти образы не просто развлекают; они несут в себе неявные послания о том, какое поведение ожидается или приемлемо для каждого пола. Со временем постоянное воздействие таких СМИ нормализует представление о том, что мужчины относительно некомпетентны (или должны быть некомпетентны) в бытовой и эмоциональной сферах, и что женщины естественным образом берут на себя ответственность. Молодые мальчики и девочки впитывают эти сигналы. Показательно, например, что в рекламных роликах и ситкомах редко показывают отца, уверенно и умело заботящегося о детях - разве что для достижения комедийного эффекта, - в то время как матери, справляющиеся с традиционно "мужскими" задачами (например, быть корпоративным боссом или героем боевика), изображаются как достойные стремления. Такой перекос может создать культурную среду, в которой мужское лидерство незаметно дискредитируется. Как отметил один из аналитиков СМИ, существует "двойной стандарт", при котором "Компетентные, мудрые, эмоционально близкие матери". часто появляются рядом с "Некомпетентный, глупый и эмоционально оторванный". отцов. Подразумевается, намеренно или нет, что матери/женщины часто должны компенсировать некачественных мужчин. На протяжении десятилетий такие нарративы могут подорвать в обществе уважение к отцовству и традиционной мужественности, способствуя возникновению явлений, о которых говорилось выше (мужчины не чувствуют себя нужными или уважаемыми в семье, женщины полагают, что мужчины не будут вносить значимый вклад в домашнее хозяйство).

Более того, популярная культура часто поощряет женские персонажи за принятие мужских черт (например, агрессивность или одержимость карьерой изображается как расширение возможностей), в то время как мужские персонажи, принимающие более мягкие черты, иногда отмечаются в теории, но высмеиваются на практике. Это посылает смешанные сигналы. Например, чувствительный и эмоциональный герой-мужчина может быть воспет в рамках сюжетной линии, но в той же истории его могут показать неудачником в социальной или романтической сфере, пока он не станет жестче. В то же время яростный и доминирующий женский персонаж восхваляется как герой. Такие повторяющиеся модели могут усилить инверсию: мужчины учатся, что для того, чтобы нравиться, им следует отказаться от традиционной напористости; женщины учатся, что для того, чтобы их уважали, им следует избегать выглядеть традиционно женственными или уступчивыми.

Социальные сети и онлайн-дискурсы еще больше усиливают эти культурные течения. На цифровой арене движения, бросающие вызов традиционным гендерным нормам, часто набирают силу - например, кампании, продвигающие такие фразы, как "Будущее за женщинами" или осуждение "патриархата" широко распространены. Несмотря на то что для некоторых такие призывы оказывают благотворное влияние, они могут непреднамеренно маргинализировать мальчиков и мужчин или нарисовать маскулинность широкой кистью негатива. Молодые люди, выросшие в такой среде, могут почувствовать, что быть мужчиной изначально неправильно, или же впасть в противоположную крайность, приняв в ответ антифеминистские субкультуры. Ни тот, ни другой вариант не способствует формированию здоровой идентичности. В то же время в онлайн-сообществах молодых женщин часто поощряют быть все более уверенная в себе и подозрительная по отношению к мужчинамчто может препятствовать развитию навыков совместных отношений. Культурный сценарий во многих вестернизированных средах превратился в гендерное соревнование с нулевой суммой: если выигрывают женщины, то проигрывают мужчины, и наоборот. Такая состязательность разрушает дух партнерства. Она также игнорирует возможность того, что традиционные гендерные проявления могут быть с положительной суммой (обе стороны вносят разный, но гармоничный вклад).

Стоит отметить, что за пределами западной культуры многие общества все еще поддерживают более традиционные гендерные представления в СМИ, однако и они переживают изменения, связанные с глобализацией. Например, в индийских болливудских фильмах исторически выделялись гипермужественные герои и жертвенные матери, но в последнее время в них появляется больше независимых героинь и нежных, ориентированных на семью мужчин. В Восточной Азии в поп-культуре появилась тенденция "мягкой мужественности" (например, звезды K-pop, демонстрирующие андрогинную красоту и эмоциональную чувствительность), которая оказывает влияние на идеалы молодежи. Эти глобальные изменения в репрезентации СМИ указывают на то, что сомнение в традиционной мужественности/женственности - явление общемировое, не ограничивающееся Западом.

В заключение следует отметить, что средства массовой информации и культурные нарративы являются как двигателем, так и зеркалом тенденции к инверсии ролей. Они предоставляют истории, которые люди используют для осмысления своей жизни. Восхваляя размывание традиционных ролей - или сатирически изображая эти роли, - СМИ способствуют закреплению тех самых изменений, которые связаны с обсуждаемыми социальными трудностями. Если культурные силы удастся направить в противоположную сторону (например, изобразить более позитивные модели вовлеченных отцов или показать, что женщина может быть сильной, но при этом ценить лидерство мужчины в определенных условиях), они могут сыграть свою роль в изменении баланса. Однако в настоящее время роль СМИ в основном сводится к тому, чтобы укрепляют представление о том, что традиционная маскулинность и фемининность устарелии что их разворот не только приемлем, но и ожидаем. Это оставляет мало публичного пространства для обсуждения нюансов последствий такого разворота, что делает анализ, подобный настоящему исследованию, еще более необходимым.

Заключение

Эволюция гендерных ролей в современную эпоху, характеризующаяся тем, что женщины стали вести себя более традиционно мужественно, а мужчины - более традиционно женственно, представляет собой одну из самых значительных социальных трансформаций нашего времени. В данной статье рассматриваются многогранные последствия этой трансформации, утверждается, что наряду с определенными достижениями в области равенства, произошли глубокие негативное влияние на благосостояние общества. В семейная динамикаУменьшение роли отцовства и мужского руководства коррелирует с ростом нестабильности и проблем в развитии детей, и эта закономерность зафиксирована в разных обществах. В романтические и супружеские отношенияПотеря баланса между мужским и женским началами часто проявляется в ослаблении притяжения, ослаблении уважения и, в конечном счете, в разрыве партнерских отношений. На психологический уровеньМногие мужчины испытывают кризис идентичности и психические расстройства, ориентируясь в мире, который одновременно требует и высмеивает их мужественность, а многие женщины несут тяжелое бремя и испытывают двойственные чувства, выполняя роли, которые когда-то делились на двоих. Растущая популярность флюидов гендерные идентичности среди молодежи еще больше свидетельствует о том, что поколение справляется с беспрецедентной двусмысленностью в понимании того, что такое гендер.

Важно подчеркнуть, что эти выводы не означают упрощенного призыва "вернуться" к жестким гендерным нормам прошлого, которые сами по себе были чреваты неравенством и ограничениями. Напротив, данные свидетельствуют о том, что некоторые непреложные истины В спешке переопределения гендера были упущены знания о поведении и потребностях человека. Мужчины и женщины, как социальные и биологические существа, часто преуспевают, когда их отличительные сильные стороны признаются и ценятся в партнерстве. МужественностьВ здоровом виде он не является угрозой обществу, а дополняет его. женственность - и наоборот. Выявленные пагубные последствия - разрушенные дома, токсичные модели отношений и утраченная идентичность - возникают, когда одна из сторон этой двойственности подавляется, принижается или разбалансируется.

Во всем мире разные культуры находятся на разных этапах этого перехода, но многие из них сходятся в решении схожих задач. Политикам и общественным деятелям было бы полезно рассмотреть инициативы, поддерживающие семьи и детей в эти переходные периоды: например, программы, поощряющие позитивное участие отцов (в противовес мнению о том, что отцы необязательны), обучение отношениям, в котором откровенно обсуждаются вопросы сохранения взаимного уважения и влечения, а также ресурсы по охране психического здоровья, предназначенные для молодых мужчин, пытающихся найти свою цель. Образование также может быть направлено на сбалансированное послание: обучение мальчиков уважению и эмоциональному интеллекту без позорят их природные мужские качества и учат девочек быть амбициозными и сильными без прививая презрение к традиционным женским ролям или к внимательным мужчинам.

Будущие исследования должны продолжать изучать эти вопросы с помощью строгих методов. Ценными были бы лонгитюдные исследования результатов жизни детей из нетрадиционных и традиционных семей, кросс-культурный анализ удовлетворенности отношениями в различных контекстах гендерных ролей, а также более глубокое психологическое изучение формирования идентичности в условиях меняющихся норм. Только понимая всю картину - плюсы и минусы нашего нового гендерного ландшафта - общество сможет адаптироваться таким образом, чтобы максимизировать благосостояние.

В заключение хочу сказать, что изменение гендерных признаков - это обоюдоострый меч. Оно дало людям свободу быть теми, кем они хотят быть, но в то же время оно нарушали древнее социальное равновесие. Собранные здесь факты указывают на реальные издержки игнорирования наших эволюционных склонностей к мужественному и женственному партнерству. Устойчивый путь вперед может заключаться не в возвращении к прошлому, а в сознательном интеграция традиционной мудрости с современным эгалитаризмом - Например, заново открыть для себя ценность авторитета отца и заботы матери, даже если оба родителя разделяют обязанности; или оставить место для мужского лидерства и женской эмпатии в отношениях, даже если оба партнера относятся друг к другу как к равным по достоинству. Признавая, что мужчины и женщины не Мы можем работать над решениями, которые уважают достоинство и уникальный вклад каждого пола. Здоровье наших семей, счастье наших интимных отношений и ясность нашей идентичности могут зависеть от восстановления чувства дополнительный баланс между полами в постоянно развивающейся истории человеческого общества.