Введение

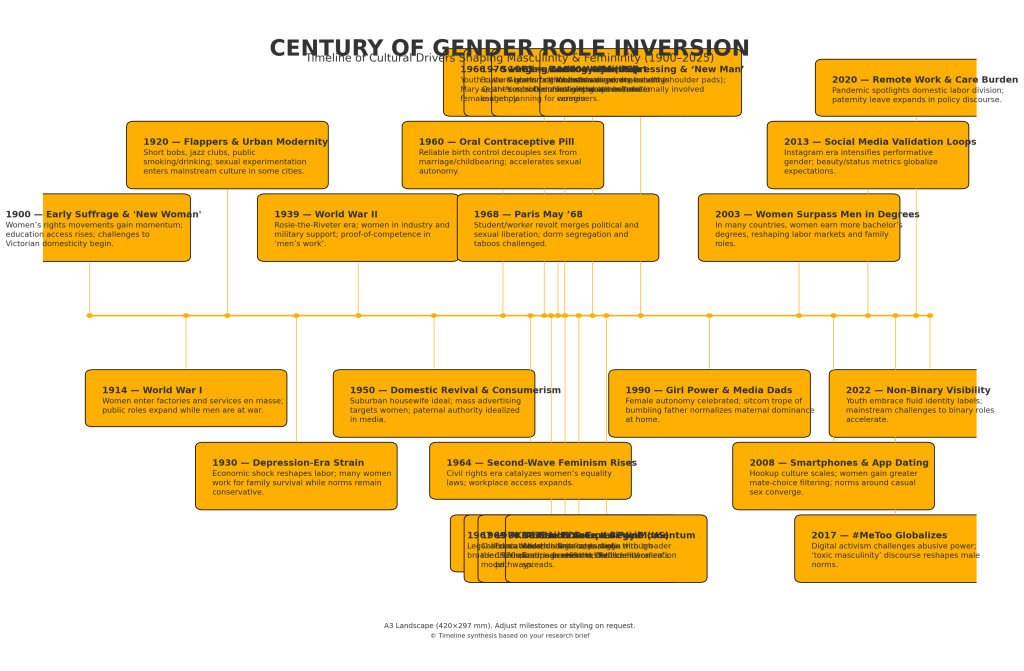

С 1900 года в западных обществах произошли глубокие изменения в гендерных ролях поведения. Традиционные ожидания - мужчины как решающие кормильцы и главы семей, женщины как домохозяйки и сиделки - все чаще подвергаются сомнению и пересматриваются. В США, Великобритании, Европе и России женщины обретают самостоятельность и перенимают черты, которые раньше считались "мужскими", а мужчин поощряют (или заставляют) брать на себя роли и качества, исторически считавшиеся "женскими". Эти изменения произошли не в вакууме; они были вызваны основными культурными силами. Волны феминистского активизма расширили права и возможности женщин, секуляризация подорвала религиозные и патриархальные авторитеты, семейные структуры эволюционировали, а средства массовой информации - от голливудских фильмов после Второй мировой войны до Instagram 21-го века - навеяли новые представления о том, что такое мужчины и женщины. следует быть. В данной статье рассматривается, как эти силы бросили вызов традиционной парадигме "мужчина - глава семьи" и изменили динамику взаимоотношений между мужчинами и женщинами. В статье утверждается, что разрушение жестких гендерных ролей имело обоюдоострый характер: оно расширило возможности женщин и способствовало равенству, но в то же время привело к путанице в мужской идентичности, нереалистичным ожиданиям от отношений и новым трениям в культуре знакомств и брака. Подтверждением служат исторические и социологические исследования, анализ СМИ и современные комментарии о гендерных отношениях.

Исторический обзор: От патриархата к изменению ролей

На заре XX века гендерные роли на Западе во многом определялись патриархальными нормами, подкрепленными законом, религией и обычаями. Например, в 1900 году во многих странах женщины не могли голосовать или владеть собственностью наравне с мужчинами. Нормы среднего класса идеализировали "отдельные сферы" Мужчины работали в публичной сфере, занимаясь работой и политикой, а женщины должны были заниматься частной сферой, сосредоточенной на домашнем хозяйстве и воспитании детей. В США и Европе мужчина-кормилец-женщина-домохозяйка Нуклеарная семья считалась естественным порядком, хотя ученые отмечают, что эта модель не была такой "древней", как часто предполагают. Между тем в Российской империи, а затем и в Советском Союзе традиционные крестьянские патриархальные структуры преобладали вплоть до начала XX века, несмотря на зарождение движения за права женщин в городских центрах.

Однако XX век принес разрушительные события, которые начали ослаблять эти строгие роли. Особенно катализирующее влияние оказали две мировые войны. Когда миллионы мужчин были призваны в армию, женщины были в традиционно мужских ролях на заводах, в офисах и даже во вспомогательных военных подразделениях. Иконописная пропаганда, например, американская "Рози Клепальщица", призывала женщин перенимать мужские черты силы и независимости, чтобы поддержать военные действия. В Советском Союзе гендерная идеология большевизма сначала поощряла эмансипацию женщин и их участие в рабочей силе (например, ранняя советская политика легализовала разводы и аборты, а такие женщины, как Валентина Терешкова прославлялись как герои труда и даже космонавты). Однако даже когда женщины проявили себя в этих ролях, послевоенное общество часто вернуться к традиционным моделям. В США в конце 1940-х и 1950-х годов в культуре происходило активное восстановление мужчины-ветерана как кормильца семьи и женщины-домохозяйки как женского идеала, примером чему служили образы пригородных домов в СМИ и рекламе. Аналогичным образом сталинский СССР в эпоху после Второй мировой войны восхвалял материнство и награждал многодетных женщин медалями "Мать-героиня", вновь утверждая, что главный долг женщины - семья (даже если она часто имела оплачиваемую работу).

Несмотря на этот возврат, семена перемен уже были посеяны. В последующие десятилетия социально-экономические преобразования и интеллектуальные движения ускорили разрушение гендерных иерархий XIX века. Распространение индустриализации и высшего образования открыло для женщин новые сферы занятости. Демографические последствия войн (когда погибло так много мужчин) привели к тому, что женщины в Европе и России просто был взять на себя большую экономическую ответственность. К середине века произошли глубокие изменения: Женщины могли претендовать на большую автономию, а мужчины постепенно - вольно или невольно - приспосабливались к новому равновесию.

Волны феминизма и женская автономия

Одной из движущих сил в изменении гендерной динамики стало феминистское движение, развернувшееся несколькими "волнами" с начала XX века и далее. Каждая волна бросала вызов традиционным гендерным ролям разными способами:

- Феминизм первой волны (около 1880-1920-х годов): Это движение, в центре которого стояло правовое неравенство, добилось предоставления женщинам избирательного права (например, 19-й поправки в США, избирательного права 1918 года в Великобритании) и более широкого доступа к образованию и занятости. Феминистки первой волны, как правило, делали не Многие предполагали, что женщины останутся моральными хранительницами домашнего очага, даже получив общественные права. Тем не менее, предоставив женщинам право голоса и утвердив их разумную независимость, эта волна заложила первые семена эгалитаризм гендерное мышление. В России после революции 1917 года коммунистическое правительство также пропагандировало номинальный гендерное равенство - разрешение женщинам голосовать и работать - хотя отношение общества во многих отношениях оставалось консервативным.

- Феминизм второй волны (1960-1980-е годы): Эта волна бросила коренной вызов традиционным нормам гендерного поведения в западных обществах. Она подвергла критике послевоенный идеал счастливой домохозяйки, выступая за освобождение женщин во всех сферах (работа, сексуальность, семья). Активизм второй волны привел к правовые реформы (от запрета на дискриминацию по половому признаку в Законе о гражданских правах США до законов о равной оплате труда в США, Великобритании и Европе) и распространили доступ к средствам контроля рождаемости, что дало женщинам беспрецедентный контроль над репродуктивной функцией и планированием карьеры. Женщины массово поступали в университеты и на специальности, в которых раньше доминировали мужчины. Идеал покорной, зависимой жены уступил место "Раскрепощенная женщина"-ассертивны, ориентированы на карьеру и сексуально самостоятельны. В семьях это означало, что многие жены теперь имели свои собственный доход и голос в принятии решений, подрывая автоматическую власть, которой раньше обладали мужья. Традиционная роль мужчины-кормильца была еще больше подорвана ростом числа разводов в 1970-х годах (когда во многих странах были приняты законы о разводе без вины) и нормализацией семей с двумя работниками. Мужчинам пришлось приспосабливаться к женщинам-сотрудницам и начальницам, а также к партнершам, которые ожидали более эгалитарных отношений. В более светских семьях эти феминистские достижения были приняты, в то время как в сильно религиозных или патриархальных семьях часто наблюдалось сопротивление или замедление темпов изменений. Тем не менее к 1980-м годам даже мейнстримная культура признала, что женщины могут "носить штаны" в различных ситуациях - в прямом и переносном смысле.

- Феминизм третьей и четвертой волны (1990-е - 2020-е годы): Более поздние феминистские волны продолжали отстаивать женскую автономию и ставить под сомнение гендерные нормы, делая акцент на индивидуальности и взаимообусловленности. В США, Великобритании и Европе возросло представительство женщин в политике и бизнесе (например, пребывание Маргарет Тэтчер на посту премьер-министра Великобритании в 1979-1990 годах разрушило "мужскую" модель лидерства). В культурной среде все больше прославлялась "сила девочек" (от Spice Girls в Великобритании 1990-х годов до множества женщин-героев боевиков в Голливуде в 2010-х). К 2010-м гг. четвертая волна В центре внимания были такие вопросы, как #MeToo (разоблачение сексуальных домогательств) и неприятие "токсичной мужественности". Эти течения призывали мужчин избавиться от доминирующей или стоической личности и стать более эмоционально выразительные, равноправные партнеры. Совокупный эффект столетия феминизма поразителен: на большей части Запада открытый патриархат больше не является общественно приемлемым, а молодые поколения считают само собой разумеющимся, что женщины могут делать все, что могут мужчины. Многие женщины усвоили традиционно "мужские" черты - напористость, конкурентоспособность, карьерные амбиции - как положительные качества. И наоборот, от мужчин (по крайней мере, в прогрессивных кругах) часто ожидают поведения, которое когда-то считалось "женским", например, открытого эмоционального общения, воспитания детей и разделения домашних обязанностей.

Важно отметить, что разрыв между светской и религиозной средой в том, как эти изменения проявляются. Светские общества (например, Швеция или Чехия) и семьи, как правило, широко принимают феминистские эгалитарные нормы, при этом мужчины и женщины рассматривают себя как партнеров с равными полномочиями. В более религиозных или традиционных сообществах (будь то консервативные христианские группы в Библейском поясе США, православные общины в Восточной Европе или мусульманские общины) изменения гендерных ролей происходят более мягко. Патриархальные учения, которые "Муж - глава жены" и многие такие семьи продолжают подчеркивать мужское лидерство и женскую домовитость. Интересно, что исследования показывают, что оба модели могут привести к счастливым отношениям если у обоих партнеров одинаковые ожидания. По данным международного исследования семьи, проведенного в 2019 году, наибольшую удовлетворенность браком отмечают женщины либо в высокорелигиозные браки с традиционными гендерными ролями или в высоко светские браки с эгалитарными ролями. Партнеры "посередине" (умеренно религиозные или со смешанными ожиданиями) были менее удовлетворены. Другими словами, набожная пара, живущая в традиционном патриархальном укладе, может быть столь же взаимно удовлетворена, как и феминистски настроенная пара, разделяющая обязанности, - при условии, что оба согласны с этими рамками. Чаще всего причиной конфликта становится несовпадение ценностей в переходный период: например, мужчина, воспитанный в патриархальных устоях, женится на женщине с эгалитарными взглядами (или наоборот). Во многих обществах, начиная с середины XX века, именно такое несовпадение стало обычным явлением, поскольку поколения вели переговоры между старой и новой гендерными парадигмами.

Секуляризация, изменения в семье и упадок мужского авторитета

Параллельно с феминизмом более широкие культурные сдвиги - в частности, секуляризация и изменения в структуре семьи - подорвали старые устои мужского доминирования. Секуляризация относится к снижению влияния религии и традиционных авторитетов на повседневную жизнь. В 1900 году в церквях (или других религиозных институтах) США и Европы четко прослеживалось разделение ролей: мужчина - божественный глава семьи, а женщина - его "помощница". В XX веке в большинстве стран Европы (и в меньшей степени в Северной Америке), особенно после Второй мировой войны, посещаемость церквей и религиозная приверженность резко упали. Вместе с падением религиозного авторитета пришло и ослабление строгостей в отношении пола. Государства принимали гражданские законы, которые отменяли религиозные обычаи (например, разрешали замужним женщинам владеть собственностью или объявляли вне закона домашнее насилие и супружеские изнасилования, которые традиционные патриархальные нормы часто оправдывали). В светской среде люди больше ценили свободу личности, чем следование священным гендерным сценариям. Так, в светской Западной Европе к концу века нередко пары определяли свои роли исходя из практических предпочтений, а не предписанных правил: в одних мужья становились главными поварами или сиделками, в других жены - главными добытчиками, и это не вызывало морального осуждения. Напротив, в обществах или субкультурах, где религиозные убеждения или патриархальные обычаи оставались сильными (например, в сельских районах России, Польши, на американском Юге и т. д.), наблюдалась большая преемственность в семейные структуры, возглавляемые мужчинами. Тем не менее, даже эти области не были застрахованы от перемен - урбанизация, образование и влияние глобальных СМИ постепенно привносили новые идеи.

Изменения в структуре семьи также сыграли решающую роль. Сайт расширенная семья В промышленно развитых странах модель нуклеарной семьи уступила место нуклеарной семье, ослабив более широкий патриархат, основанный на клане (например, власть деда над всей семьей). Кроме того, начиная с 1960-х годов в западных странах резко возросло число разводов и неполных семей. К 2016 году около 23% американских детей жили в Отсутствие отца Это поразительный отход от мира, где отцовство было почти повсеместным. Распад двухдетной семьи во многих общинах означал, что Миллионы мальчиков росли, не имея ежедневного примера отца. для моделирования мужественности. Причины этой тенденции многообразны (экономическое давление, либерализация законодательства о разводах, изменение социальных норм, сделавшее более приемлемым неженатое родительство), но ее влияние на гендерные роли весьма существенно. Когда поколение молодых мужчин воспитывается в основном матерями, бабушками и учительницами, они могут по умолчанию усваивать более женственные стили общения и методы разрешения конфликтов. Кроме того, они могут не усвоить ожиданий стать единственным кормильцем или авторитетом, как это было у предыдущих поколений мальчиков. Социологи связывают отсутствие отца с целым рядом проблем - более высоким уровнем бедности, преступности и поведенческих проблем среди мальчиков, - предполагая, что отсутствие стабильной мужской ролевой модели оставляет многих молодых людей в неведении относительно определения позитивной мужественности.

Даже в нерушимых семьях Роль отцов-кормильцев была размыта. Браки с двумя работниками стали распространены с конца XX века, и к 2023 году в США только в 23% браках муж был основным работником. подошва кормильца (по сравнению с 49% в 1972 году). В значительной части семей жены теперь являются основными или равными добытчиками. Согласно анализу Pew Research Center, доля браков, в которых жена зарабатывает больше мужа, увеличилась примерно в три раза за 50 лет (с 5% в 1972 году до 16% в 2022 году). В условиях, когда женщины все чаще вносят свой вклад в доход, обоснование автоматической мужской власти ("кто зарабатывает деньги, тот и правит") ослабевает. Мужчины больше не могут брать на себя привилегия поставщика в принятии решений. Действительно, многие пары сегодня стремятся к эгалитарному процессу принятия решений, особенно когда оба супруга работают. Однако переход может быть неровным. Некоторые мужчины чувствуют себя униженными или неуверенными в своей роли, если они не являются основным добытчиком; и наоборот, некоторые высокооплачиваемые женщины испытывают разочарование, если их мужья не соглашаются выполнять большую часть работы по дому или уходу за детьми. Опросы показывают, что даже в браках, основанных на принципах равноправия, женщины в среднем выполняют больше домашней работы, что может породить новые противоречия ("Я работаю весь день и Делать работу по дому" - обычный рефрен). Переговоры о домашних обязанностях и власти продолжаются, но очевидно, что старый Модель вечно главного мужа утратила свое доминирующее значение в светском контексте.

Крайне важно, что само представление о мужественности вошло в состояние изменчивости. В конце века комментаторы заговорили о "кризисе маскулинности" - о том, что мужчины больше не знают, чего от них ждут. Как описал один социолог, на протяжении веков у мужчин был четкий сценарий ("правитель мира", защитник, кормилец), но "в наши дни все изменилось. Мужчин клеймят как угнетателей... обвиняют в жестоком обращении с женщинами и детьми" после женской эмансипации. Психологи, такие как Роджер Хоррокс, заметили, что многие мужчины страдают от неуверенности в себе или саморазрушительного поведения "поскольку они не могли соответствовать идеалам мужественности, которых ожидало от них патриархальное общество". Роли сильного патриарха или стоического кормильца становились все более несостоятельными или обесценивались, однако новые роли для мужчин не были четко определены. В религиозной патриархальной среде было меньше двусмысленности - мужчинам говорили оставаться лидерами, но в светской культуре послание мужчинам может быть непонятным: Будьте чутким и благосклонным, но не будьте "неудачником"; уступайте женщинам власть, но при этом как-то доказывайте свою мужественность. В последние десятилетия эта двусмысленность идентичности подпитывала мужскую тревогу, способствуя появлению таких явлений, как рост мужских движений самопомощи или "прав мужчин", стремящихся вернуть себе ощущение цели.

Средства массовой информации: Эволюционные образы мужчин и женщин

Представления СМИ отражали и формировали меняющийся гендерный ландшафт с середины XX века до наших дней. В эпоха после Второй мировой войныАмериканские и европейские популярные СМИ в значительной степени укрепляли традиционные гендерные роли, даже когда реальное общество начинало меняться. Голливуд и телевидение 1950-х годов идеализировали нуклеарную семью с мудрым, ответственным отцом и веселой, хозяйственной матерью. Такие телешоу, как "Отец знает лучше всех" (США) или, в Великобритании, ранние мыльные оперы, изображали мужчин как глав семейства, чья власть была в конечном итоге благосклонной и компетентной. Женщины, хотя иногда и изображались умными или имеющими свое мнение (например. Люси в "Я люблю Люси" сильная воля), обычно заканчивались утверждением их основной идентичности как жены/матери. Эти медиа-повествования успокаивали измученные войной общества, что все было в порядкеМужчина был добытчиком-защитником, женщина - воспитательницей-кормилицей. В Советском Союзе кино и пропаганда 1940-50-х годов часто показывали героинь труда и войны, но когда речь заходила о семье, они пропагандировали образ самоотверженная мать и непоколебимый отец (последний иногда выступает в роли партийного или военного деятеля, вызывающего уважение).

По 1960-е и 1970-е годыНо СМИ начали открывать эту форму. Влияние феминизма второй волны привело к появлению более разнообразных женских персонажей: например, американский телесериал конца 60-х гг. "Шоу Мэри Тайлер Мур" В нем была одна главная героиня - женщина-карьеристка, что было новинкой для того времени. В Великобритании, "Мстители" В 1960-х годах появилась Эмма Пил, стильная женщина-шпион, которая могла бороться с преступниками наравне со своим напарником-мужчиной - поразительная ролевая модель, расширяющая права и возможности. Советское кино 1960-70-х годов также исследовало новую динамику: нашумевший фильм 1979 года "Москва слезам не верит" В них женщины получали образование и делали карьеру (одна из героинь становится директором фабрики), но при этом тосковали по любви, что отражало противоречие между независимостью и традиционной романтикой. Сам факт популярности таких сюжетов говорит о том, что зрители все больше привыкают к тому, что женщины вступают на мужскую территорию на работе или в приключениях. Мужские персонажи, однако, менялись медленнее - в 60-70-е годы они в основном оставались либо героями (архетип Джеймса Бонда, ковбоя, солдата и т. д.), либо кормильцами. Изменения произошли в том, что открытый мужской шовинизм стали критиковать или разыгрывать для смеха. Например, Арчи Банкер из "Все в семье" (американский ситком 1970-х годов) был карикатурой на сексистского, властного мужа - и шутка над ним была как над динозавром, не имеющим отношения к жизни. Точно так же в российских комедиях 70-х годов иногда высмеивали неуклюжих мужчин-бюрократов или патриархов, намекая на то, что непререкаемый мужской авторитет больше не является священным.

Из 1980-е - 1990-е годыВ СМИ изображение гендерных ролей подвергалось дальнейшим инверсиям и экспериментам. С одной стороны, в эпоху Рейгана и холодной войны процветали гипермужественные герои - вспомните мускулистых звезд боевиков Голливуда 80-х (Шварценеггер, Сталлоне), воплощавших идеал "крутого парня". В советских фильмах 80-х годов также были сильные военные герои-мужчины в афганских военных драмах и т. д. Одновременно с этим женщины в медиа становились героями боевиков и протагонистами (например, принцесса Лея из Звездные войныЭллен Рипли из Пришельцыи более поздние иконы 90-х, такие как Зена. Принцесса-воин и Баффи Истребительница вампиров). К 1990-м годам в Голливуде стало появляться больше женских сюжетов, а также больше мужчин, которые были уязвимы или вели домашний образ жизни. В семейных ситкомах 80-90-х гг. некомпетентный или недетский отец противопоставляется благоразумной жене. Такие шоу, как "Симпсоны" (где Гомер - благонамеренный, но шутливый отец) или "Женаты... с детьми" (где Эл Банди груб и тускл по сравнению со своей более резкой женой) стали нормой. Эта тенденция была зафиксирована исследователями: контент-анализ популярных ситкомов выявил устойчивую тенденцию к тому, что отцы изображаются как глупые или незрелые "другие дети", а не как авторитетные фигуры. В одном исследовании почти 40% экранных отцов изображались в виде шутов - с глупыми шутками и ошибками - и такие отцы были негативно реагируют на экранных детей почти половину времени. Подтекст очевиден: отцовская фигура в культуре превращалась из уважаемого патриарха в предмет юмора или легкого презрения. Поколение зрителей выросло на смехе над незадачливыми телевизионными папашами, что тонко подрывает идею о том, что реальные отцы должны быть почитаемы просто за то, что они отцы. Как отметил один из исследователей университета BYU, "все чаще и чаще в телешоу и фильмах отец изображается как "второй ребенок" жены, а не как участвующий родитель". Хотя эти образы часто носят комедийный характер, они несут в себе послание: матери/женщины - это компетентная опора семьи, а мужчины немного неуклюжи - обратная сторона представления 1950-х годов.

Британские и европейские СМИ отразили многие из этих тенденций к 90-м годам. В Великобритании, например, можно сравнить суровую фигуру отца из ранних эпизодов "Улицы Коронации" 60-х годов с героями-дурачками из более поздних британских ситкомов. Сайт "Крутая Британия" Эпоха 90-х годов в журналах и передачах прославляла "леди" - молодых женщин, ведущих себя традиционно по-мужски (пьющих пинты, наглых), в то время как молодые мужчины иногда изображались как бестактные "парни". В России после распада СССР в 1991 году произошел приток западных СМИ и новых отечественных продуктов, которые более смело исследовали гендерные темы. На российском телевидении в 2000-х годах появились свои ситкомы и драмы, где жены часто были проницательными и доминирующими, а мужья - комичными или неумелыми (например, российская адаптация сериала Все любят Рэймонда, под названием "Семья Ворониных". изображали схожую динамику "брошенного мужа"). В то же время российские государственные СМИ при Путине начали продвигать неотрадиционалистские образы в других сферах - прославлять солдат, поощрять материнство, - создавая несколько шизофреническую медиасреду в отношении гендера.

Вход в Цифровой век XXI векаФрагментация СМИ и появление социальных сетей еще больше изменили ситуацию. Мы видим не только представительство в кино и телевидение продолжает развиваться (к 2020-м годам в главных ролях будет больше женщин, чем когда-либо - 2024 год стал первым годом, когда женщины достигли паритета в главных ролях в самых кассовых фильмах), но сетевые СМИ и мемы стали влиять на формирование гендерных норм. Такие платформы, как YouTube, Instagram и TikTok, позволяют процветать новым нарративам (и антинарративам) о гендере. С одной стороны, существует изобилие контента для женщин, расширяющего их возможности: от Instagram-информаторов, проповедующих независимость и образ жизни "boss babe", до сериалов Netflix, ориентированных на женщин и изображающих их в качестве решительных лидеров или даже агрессоров в отношениях. С другой стороны, в молодежных субкультурах в Интернете часто циркулируют мемы, высмеивающие оба полов в экстремальных ситуациях. Нередко можно встретить вирусные мемы, в которых шутится, что "Мужчины бесполезны" или "Мужчины - отбросы". и, наоборот, другие насмехаются над "Карьерные женщины" или "феминистки". В культуре мемов появились такие термины, как "simp" (уничижительный термин для обозначения мужчины, слишком покорного или внимательного к женщинам) и "Карен" (насмешливый ярлык, обозначающий властную, имеющую право на существование женщину). Эти сленговые термины, хотя и носят юмористический характер, отражают представления о том, что мужчины, которым не хватает мужественной напористости, заслуживают насмешек, а напористые или требовательные женщины являются объектами сатиры. По сути, интернет стал полем битвы гендерных стереотипов и контрстереотипов, зачастую усиливая представление о том, что современные отношения - это борьба за власть.

Очень важно, СМИ заполнили (или, возможно, создали) пустоту ролевых моделей. Поскольку многим молодым людям не хватает наставников в реальном мире, они обращаются к знаменитостям или интернет-персонам. Некоторые находят образцы позитивной мужественности в вымышленных персонажах (например, уравновешенные, заботливые, но сильные отцы в некоторых драмах), но другие цепляются за экстремальные фигуры. Например, популярность некоторых женоненавистнических подкастеров или таких фигур, как Эндрю Тейт, среди молодых мужчин говорит о том, что в отсутствие четких ориентиров "авторитеты" из СМИ с радостью их предоставят. Точно так же молодые женщины, сравнивающие себя со знаменитостями из Instagram, могут принять агрессивный или материалистический подход к отношениям (если это то, что проецируют их кумиры). В итоге СМИ как высокого, так и низкого уровня постоянно нормализуют женщин, играющих сильные роли, и мужчин, играющих более мягкие или комические роли, способствуя коллективному пониманию (особенно среди молодежи), что Женщины могут или должны руководить, а мужчины должны уступать или быть осмеяны, если они не соответствуют требованиям. Как отмечается в одном исследовании, интенсивное потребление телепередач с неуклюжими героями-отцами может привести к тому, что дети искренне поверят, что "отцы на самом деле неуклюжие идиоты", и недооценят важность отцовства. Таким образом, СМИ не просто развлекают, они социализируют, к лучшему или худшему.

Влияние: Мужская идентичность и ролевые модели в условиях кризиса

В условиях, когда традиционная мужественность размывается и часто изображается в негативном ключе, многие мужчины сталкиваются с проблемой того, что значит быть мужчиной в современной культуре. Сайт отсутствие жизнеспособных мужских ролевых моделей часто упоминается как фактор, способствующий возникновению целого ряда социальных проблем. Исторически сложилось так, что мальчики могли надеяться на своих отцов или общественных лидеров в поисках образца мужественности; к концу XX века эти образцы стали исчезать. Как уже упоминалось, почти четверть американских мальчиков сегодня растут в семьях, где нет их биологического отца. В школах, особенно в западных странах, преобладают учителя-женщины, которые часто подчеркивают такие черты поведения, как послушание, спокойствие и вербальная коммуникация - черты, которые легче даются многим девочкам, чем энергичным мальчикам. Критики утверждают, что это создает тонкое давление на мальчиков, заставляя их "Вести себя как девочки" чтобы считаться хорошим или воспитанным (спорное утверждение, популяризированное Кристиной Хофф Соммерс в книге Война против мальчиков). Независимо от того, согласны ли мы с этим полностью или нет, очевидно, что молодым мужчинам часто не хватает указаний на позитивную мужественность.

Усугубляет ситуацию и то, что вышеупомянутое представление СМИ о мужчинах как о неумелых или ненужных реально влияет на психику. Исследования показывают, что когда отцов высмеивают или маргинализируют в СМИ, это "способствует формированию более широких стереотипов". что без отцов не обойтись. Поколение мальчиков, выросших на Гомере Симпсоне и других неуклюжих папашах, может усвоить, что роль мужчины в семье необязательна или комична. Как объяснил профессор Университета Бьюти Джастин Дайер, после 1980-х гг. "Роль отца оспаривается, [и] становится расплывчатой". общество даже спрашивает "Действительно ли вам нужен отец в доме?". Эта амбивалентность означает, что молодой человек, у которого не было сильной отцовской фигуры, может искать в обществе подсказки о том, как быть мужчиной, но находить там путаные сообщения или негативные карикатуры. Неудивительно, что в таких условиях некоторые мужчины испытывают кризис идентичностиОни чувствуют себя отчужденными или не знают, как себя вести.

Некоторые отвечают на это, принимая образ преувеличенного мачо (ответная реакция в виде тропа "альфа-самец" или участие в онлайн-форумах, прославляющих традиционную мужественность). Другие бросаются в противоположную крайность, становясь крайне пассивными или сомневающимися в себе, боясь заявить о себе, чтобы не прослыть токсичными. Ни одна из этих крайностей не является здоровой, и обе могут препятствовать развитию полноценных отношений. Отсутствие сбалансированных мужских ролевых моделей - сильных, но сострадательных, уважающих женщин, но в то же время уважающих себя - привело к тому, что вакуум часто заполняется интернет-фигурами с поляризующими идеями. Как отмечается в одном культурном анализе, "широко распространенный страх и неуверенность" вокруг "Упадок традиционной западной мужественности" Это способствовало формированию политизированного нарратива кризиса, который некоторые группы (например, активисты движения за права мужчин или альт-правые) используют для сплочения молодых мужчин, утверждая, что в их бедах виноват феминизм. Такая обстановка может исказить понимание молодыми мужчинами гендерных отношений и породить обиду, а не конструктивную адаптацию.

Ожидания женщин и влияние СМИ

Так же как мужчины пытаются найти свою идентичность в новой эпохе, отношение женщин к мужчинам и отношениям также изменилось - часто под влиянием СМИ и поп-культуры. Получив больше возможностей и свободы, многие женщины подняли свой ожидания от партнера. Современная женщина в США или Европе может искать мужчину, который будет не только стабильным кормильцем (старое ожидание), но и эмоционально открытым, равноправным в работе по дому, поддерживающим ее карьеру, но при этом более высокий и успешный чем она (некоторые остатки гипергамии, инстинкта "женитьбы на себе"). Этот порой противоречивый список желаний можно отчасти отнести на счет средств массовой информации и социальных нарративов. Романтические комедии, диснеевские фильмы и романы послевоенных десятилетий часто внушали "Сказка" идеалы идеальной пары (красивый, сильный, но при этом чувствительный и богатый - по сути, амальгама всех желаемых черт). Сегодня социальные сети усугубляют эту проблему, демонстрируя картинки идеальных на первый взгляд отношений: Instagram-ленты с роскошными отпусками, подаренными бойфрендом, или TikTok-видео с продуманными неожиданными предложениями и ежедневными жестами, которые устанавливают чрезвычайно высокую планку для "романтики". Как отмечается в одном наблюдении, "Средства массовой информации постоянно укрепляют представление о том, какими должны быть любовь и свидания" - часто представляют собой нереальную, идеализированную картину, которой не соответствует реальная жизнь. Молодые люди, окруженные подобными посланиями, стремятся к сказочным сценариям и могут разочароваться, когда реальность оказывается более беспорядочной.

Социальные сети и приложения для знакомств также Искаженное восприятие при выборе пары. Онлайн-знакомства создают иллюзию бесконечного выбора, однако поведение людей в приложениях часто усиливает избирательные и поверхностные критерии. Данные с платформ знакомств постоянно показывают, что женщины в среднем крайне избирательно относятся к тому, к кому проявляют интерес. Например, один опрос, проведенный в приложении Bumble, показал, что 60% женщин устанавливают свой фильтр по росту для мужчин на уровне 6 футов и вышев то время как только 15% были готовы даже рассмотреть кандидатуру мужчины ростом 5′8″ или ниже. (Для сравнения, 5′8″ - это примерно средний рост мужчины во многих странах, что означает, что огромная часть мужчин автоматически отсеивается). Хотя предпочтение высоких мужчин не является чем-то новым, приложения упрощают такую фильтрацию и, следовательно, делают ее более жесткой. Аналогичным образом, совокупная статистика Tinder показывает, что женщины, как правило, ставят "лайк" только на нескольких верхних процентах мужских профилей, эффективно конкурируя за небольшой круг мужчин с высоким статусом или привлекательностью, игнорируя большинство. Один из результатов заключается в том, что "20% лучших мужчин получают 80% женщин". на этих платформах (как показывает часто цитируемый неформальный анализ), в результате чего многие обычные мужчины чувствуют себя невидимыми. Для женщин обратной стороной является обилие внимания но это не всегда приводит к удовлетворению, потому что многие женщины зацикливаются на самых желанных мужчинах, которые могут не взять на себя обязательства или даже повести себя достойно, учитывая их собственный богатый выбор. Короче говоря, технологии и социальные сети способствовали формированию атмосферы "нереалистичных ожиданий". с обеих сторон: некоторые женщины разрабатывают список критериев, сформированный идеализированными мужчинами, которых они видят в СМИ (богатство, внешность, рост, уровень романтичности), и сравнивают обычных мужчин с этими стандартами. В то же время у некоторых мужчин тоже формируются искаженные ожидания (возможно, они ищут только самых условно красивых женщин или ожидают порнографических идеалов поведения) - хотя в данной статье речь идет об ожиданиях женщин, справедливо отметить, что это улица с двусторонним движением.

В культурном плане для женщин характерен переход к "Никогда не соглашайтесь, знайте себе цену". Этот призыв к расширению прав и возможностей имеет позитивный смысл (побуждает женщин не оставаться в жестоких или неравных отношениях), но в избытке он может способствовать формированию чувства, что ни один мужчина никогда не будет достаточно хорош. В популярном дискурсе женщинам часто говорят, что если мужчина не соответствует все Если он не соответствует ее потребностям или ожиданиям, она имеет право требовать большего или уйти. В сочетании со сравнениями в социальных сетях многие женщины, возможно, действительно стремятся к идеалу, которого просто не существует, - мужчине, отвечающему всем критериям. В одной из школьных статей, посвященных современным тенденциям в романтических отношениях, отмечается, что пары часто чувствуют, что они "Всегда подводили друг друга, сравнивая свои отношения с нереальными образами других людей в Интернете". Этот феномен приводит к вечной неудовлетворенности: нормальные отношения, в которых неизбежно есть недостатки и затишье, кажутся неполноценными, если сравнивать их с фантазиями из Instagram или голливудскими концовками.

Одним из конкретных последствий является задержка или упадок брака на большей части Запада. Женщины с более высокими ожиданиями предпочитают отложить брак, чтобы не "выйти замуж не за того парня". Средний возраст первого брака в США и Европе вырос до 20-30 лет (по сравнению с началом 20-х годов в 1900 году). Многие мужчины, чувствуя требовательность женщин и опасаясь отказов или дорогостоящих разводов, также менее склонны делать предложения. Получается петля обратной связи: женщины видят вокруг себя мало "брачных" мужчин (часто можно услышать жалобу на то, что мужчины незрелые или не такие состоявшиеся, как женщины), а мужчины считают женщин слишком требовательными.

Кроме того, широко распространенные рассказы о женской независимости привели к уменьшению социальной нужно для брака: женщина может самостоятельно зарабатывать на жизнь и даже иметь детей (с помощью репродуктивных технологий или усыновления), поэтому брак - это скорее роскошь, чем необходимость. Хотя это большая свобода, она может вылиться в подход к партнерству по принципу "все или ничегоЛибо мужчина значительно улучшает жизнь женщины (удовлетворяя высоким эмоциональным и экономическим стандартам), либо, рассуждают многие женщины, зачем вообще заводить мужчину? В светском западном обществе для женщины все более приемлемо оставаться незамужней или матерью-одиночкой по собственному выбору, тогда как в прежние эпохи социальное и финансовое давление заставляло женщин вступать в брак. Это означает, что сегодня мужчинам приходится преодолевать более высокую планку, чтобы считаться полезными в жизни женщины. По сути, игровое поле изменилось: у женщин на руках больше карт, и поэтому они могут позволить себе быть разборчивыми, но разборчивость, подстегиваемая средствами массовой информации, иногда переходит в нереалистичность, что приводит к разочарованию обеих сторон.

Женская доминантность и мужская покорность: Новая норма?

С ростом влияния женщин в обществе появился интересный культурный прием: Доминирование женщин в отношениях и соответствующая покорность (или пассивность) мужчин становятся нормой и даже ценятся. Если раньше муж-домосед или "слабый" мужчина, подчиняющийся жене, был предметом насмешек (вспомните старые шутки о том, как мужчина боится скалки своей жены), то сегодня это часто изображается как обычное положение вещей или даже как желательная, шутливая норма. Распространенная поговорка "Счастливая жена, счастливая жизнь" в котором воплощено представление о том, что роль мужчины заключается в попустительстве желаниям своей партнерши для поддержания гармонии. В бесчисленных ситкомах и рекламных роликах мужья покорно следуют указаниям жены или просят разрешения на свой личный выбор. Предыдущие поколения посчитали бы эту динамику немужской, но сейчас многие принимают ее, пожимая плечами или смеясь.

Во многих современных представлениях, если пара не согласна друг с другом, разумным решением для мужчины будет урожайностьПотому что предполагается, что женщина знает лучше или сделает его жизнь несчастной, если он этого не сделает. Это резкая инверсия старых норм, где женам предписывалось подчиняться. Некоторые комментаторы утверждают, что эта инверсия - не просто комедийное преувеличение, а отражение реальной динамики отношений. Женщины, осознанно или нет, могут тест Они знают пределы своих партнеров-мужчин и берут на себя контроль, если мужчины постоянно уступают. Один из аналитиков динамики отношений между мужчиной и женщиной описывает это так: "С точки зрения эволюции, мужчина, которого легко контролировать, - это мужчина, который не может защитить [женщину]... Поэтому она постоянно испытывает вас на прочность... надеясь, что вы пройдете испытание, сохранив свои границы. Но когда вы проваливаете эти испытания, уступая, она не уважает вас больше за уступчивость; она теряет привлекательность, потому что вы доказали, что не являетесь сильным лидером, который ей нужен". Другими словами, если мужчина слишком легко отказывается от своих собственных потребностей и принципов, женщина может взять на себя роль лидерано одновременно испытывает обиду или разочарование от того, что он позволил этому случиться. Эта точка зрения, часто встречающаяся в "маносфере" (форумы мужских советов и т. д.), предполагает, что многие современные отношения попадают в ловушку перемены ролейЧем больше мужчина пытается угодить своей партнерше, уступая ей власть, тем меньше уважения и любви он получает взамен. Действительно, как прямо говорит тот же источник, "Чем больше вы жертвуете своими потребностями ради ее, тем больше она обижается на вас за то, что вы достаточно слабы, чтобы сделать это". В конце концов, динамика меняется - женщина становится фактическим авторитетом, а мужчина вынужден искать ее одобрения - ситуация, от которой ни один из них не в восторге.

Независимо от того, принимает ли человек эволюционное обоснование или нет, очевидно, что Женское доминирование сейчас более приемлемо в культуре чем когда-либо. Женщины, ведущие в отношениях, даже часто изображаются как сексуальные или юмористические (вспомните изображения архетипа "доминатрикс" в поп-культуре или просто троп жены, которая "носит штаны"). Покорность мужчин - это тоже мейнстрим, который шокировал бы наших предков. Мужчину, который советуется с женой по каждому незначительному вопросу, раньше могли презирать как "подкаблучника"; теперь это часто считается признаком хорошего, внимательного мужа. Отчасти это объясняется справедливым отказом от мачизма - современная этика гласит, что мужчина не должен командовать своей женой. Но маятник может качнуться далеко, туда, где любой Утверждение мужчины оформляется как агрессия, и таким образом он учится всегда откладывать.

Интересно, что некоторые женщины открыто заявляют, что не могут найти достаточно сильных мужчин. Существует парадокс: общество поощряет женщин быть сильными, а мужчин - покладистыми, однако гетеросексуальное влечение часто все еще зависит от определенной полярности. Многие женщины на самом деле не хочу мужчина, который является "швейцаром" (постоянное подчинение может быть расценено как недостаток уверенности), но в итоге они получают мужчин, которые были обучены избегать конфликтов с женщинами любой ценой. Это приводит к взаимному разочарованию: женщина доминирует, потому что мужчина не хочет быть лидером; она теряет к нему уважение, а он испытывает горечь или недоумение по поводу того, чего она на самом деле хочет. В некоторых случаях такая динамика может стать токсичной. Крайний вариант - это брак, который один из источников назвал "ареной гладиаторов", где доминирующая жена превращает каждое взаимодействие в битву за контроль, а муж живет в "Психологическая тюрьма" хождения по яичным скорлупам. Хотя это описание драматично, оно отражает реальные сценарии, в которых страх мужчины быть напористым (возможно, чтобы не прослыть жестоким или просто для сохранения мира) приводит к тому, что его постоянно бьют по рукам. В культурном плане мы можем наблюдать такую тенденцию, как "Расширение прав и возможностей женщин" посылать сообщения, намеренно или нет, Одобряет власть женщин над мужчинами. Например, реалити-шоу или колонки с советами могут восхвалять женщину, которая "вершит судьбы" в своих отношениях, как признак ее силы. В то же время покладистый мужчина изображается как милый или просвещенный, если с ним поступают уважительно - но если он недоволен, ему говорят, что он, должно быть, "недостаточно мужественный", чтобы справиться с сильной женщиной.

Можно утверждать, что эта тенденция является формой исправления исторического дисбаланса: после тысячелетий мужского доминирования несколько поколений обратной динамики власти, пожалуй, неудивительны. Многие пары прекрасно справляются с этими вопросами, обмениваясь лидерством в разных сферах. Тем не менее социальный сценарий Сегодняшний день, несомненно, склоняется в сторону одобрения женского лидерства в доме и романтических отношениях, особенно в средствах массовой информации, ориентированных на молодежную аудиторию. Мальчиков часто учат "Уважайте девушек". что очень хорошо, но редко наоборот с тем же акцентом; девочек реже прямо учат уважать мальчиков. В некоторых радикальных кругах интернет-дискурса мизандрия (ненависть к мужчинам) выставляется напоказ как форма феминистского самовыражения (например, вирусный лозунг "мужчины - мусор"). Хотя многие женщины не В буквальном смысле этого слова, непринужденная манера, в которой сейчас можно принижать мужчин - часто со смехом со стороны обоих полов - свидетельствует о вседозволенности по отношению к неуважение к мужественности которые не существовали, когда маятник власти был на другой стороне. Например, компании, работающие в социальных сетях, пытаются решить, является ли фраза "Мужики - отбросы" языком вражды; она стала популярной как хэштег для женщин, выражающих недовольство плохим поведением мужчин. Сама по себе нормализация такой фразы (представьте, какой был бы взрыв негодования, если бы главный хэштег гласил "женщины - мусор") показывает, как далеко зашло культурное утверждение женского доминирования или, по крайней мере, мужского принижения.

Последствия для свиданий, брака и взаимного уважения

Эти исторические и культурные сдвиги имели далеко идущие последствия для отношения мужчин и женщин друг к другу в сфере знакомств и брака, а также для уровня уважения (или его отсутствия) между полами. Некоторые ключевые результаты включают:

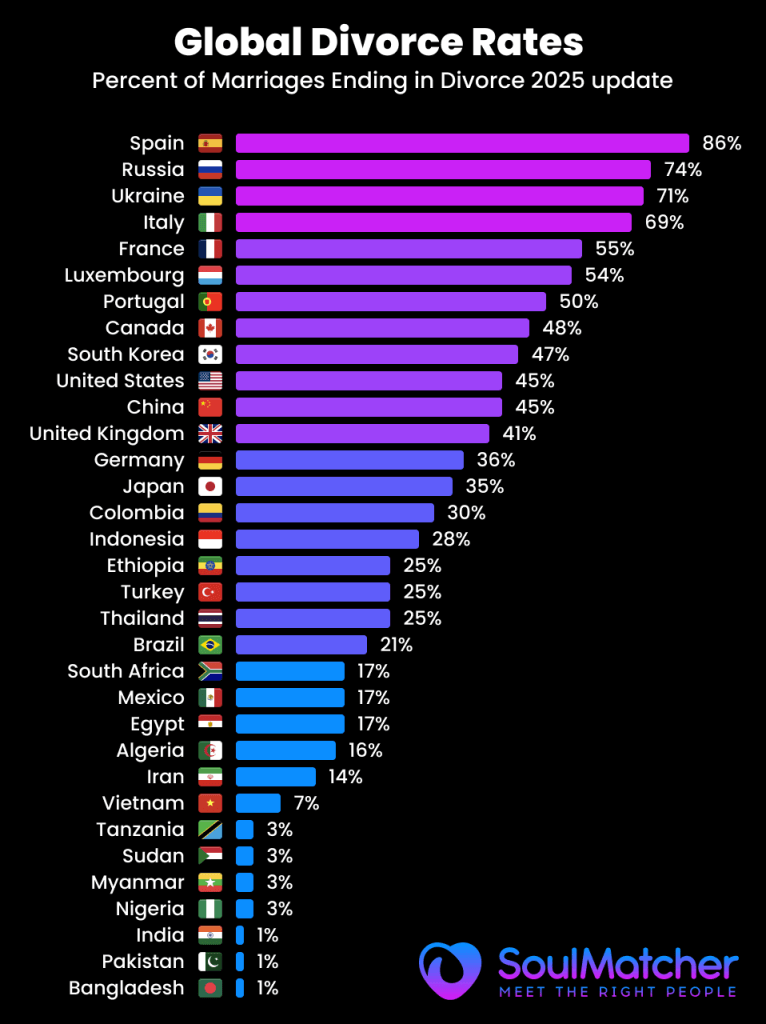

- Уровень брачности и стабильность: Во многих западных странах уровень брачности снизился, а те браки, которые все же заключаются, чаще заканчиваются разводом, чем столетие назад. Поразительная статистика, связанная с динамикой перераспределения ролей, заключается в том, что браки, в которых женщина является основным кормильцем, значительно меньше стабильный. Согласно анализу данных переписи населения США, хотя домохозяйства с женщинами-кормильцами по-прежнему составляют меньшинство (около 16%), на их долю приходится подавляющее большинство. 42% разводов. На самом деле, когда жена зарабатывает намного больше, процент разводов почти в три раза выше, чем когда муж является основным добытчиком. Это говорит о том, что многие пары все еще испытывают трудности, когда ожидания вступают в противоречие с реальностью. Возможно, социальная норма изменилась и позволяет женщинам быть главными, но, возможно, глубоко укоренившиеся взгляды или обиды (с обеих сторон) делают такие договоренности более хрупкими. Некоторые исследования показывают, что мужчины в таких ситуациях могут чувствовать себя выхолощенными или что женщины могут считать, что муж "не оправдывает ожиданий", что приводит к неудовлетворенности. Примечательно, что процент разводов ниже всего в сценариях с равными доходами, что говорит о том, что баланс или симметрия ролей может способствовать большей стабильности, чем крайние диспропорции в ту или иную сторону.

- Мужское отступление или ответная реакция: Заметным следствием этого среди мужчин стало то, что некоторые называют "мужским отступлением" от традиционных обязательств. Чувствуя неуверенность в своей роли или опасаясь провала в новых правилах, некоторые мужчины отступают от ожиданий общества. Это может проявляться в том, что молодые мужчины отказываются от образования и карьерных амбиций (сейчас во многих странах университеты заканчивают больше женщин, чем мужчин, что является обратным явлением по сравнению с тем, что было 50 лет назад), или отказываются от знакомств и интимных отношений (рост числа вынужденно одиноких мужчин, или "Мужчины идут своим путем" Движение, призывающее мужчин полностью избегать серьезных отношений с женщинами). В Японии появился термин "мужчины-травоядные", обозначающий молодых людей, которые отказываются от напористого мужского образа и не стремятся к карьере или романтическим отношениям. На Западе термин "синдром Питера Пэна" иногда используется для обозначения мужчин, которые затягивают подростковый период и избегают трудностей взрослой мужской жизни, возможно, потому, что старые стимулы (быть кормильцем, чтобы создать семью) становятся менее понятными или полезными, когда женщины могут обеспечить себя сами. В результате растет когорта разочарованных мужчин. Некоторые из них направляют свое разочарование на движения в поддержку - От мягких (ностальгические призывы к "настоящим мужчинам" и возвращению к традиционным ценностям) до экстремальных (женоненавистнические сообщества в Интернете или даже насилие, как это видно на примере некоторых громких случаев самоидентификации "инцелов"). Это тревожные признаки того, что не все мужчины адаптируются без проблем; многие чувствуют себя покинутыми или приниженными новыми нормами и реагируют на них либо угрюмым уходом, либо гневным бунтом.

- Женская неудовлетворенность и "поиск хорошего мужчины": С другой стороны, многие женщины выражают недовольство тем, что не могут найти мужчин, соответствующих их ожиданиям. По мере того как женщины повышали свой образовательный и карьерный уровень, они, естественно, искали партнеров равного или более высокого статуса (это явление предсказывает гипергамия). Но поскольку все меньше мужчин получают высшее образование, а некоторые из них отказываются от карьеры, требующей больших усилий, возникает демографическое несоответствие. Например, в США в настоящее время число выпускниц колледжей значительно превышает число мужчин, что приводит к тому, что образованные женщины с трудом находят столь же образованных партнеров-мужчин - тенденцию, которую иногда называют "Дилемма знакомства образованных женщин". СМИ освещают это в историях об "успешных женщинах, которые не могут найти мужа", что, в свою очередь, иногда порождает недовольство: эти женщины могут обвинять мужчин в том, что они недостаточно амбициозны или стабильны, а мужчины - в том, что женщины слишком разборчивы. Такая обратная связь продолжает разрушать взаимную доброжелательность. Кроме того, некоторые женщины, которые все же заключают партнерские отношения с менее ориентированными на карьеру мужчинами, позже сообщают, что перестают их уважать или чувствуют себя обремененными (в колонках советов часто встречается троп о муже-"ребенке", который не хочет взрослеть). Короче говоря, хотя у женщин как никогда много свободы в выборе своего пути, многие из них обнаруживают, что круг партнеров, соответствующих их возросшим ожиданиям, сузился, что приводит либо к отложенному вступлению в брак, либо к одиночеству по собственному желанию, либо к отношениям, в которых женщина с неохотой "носит штаны".

- Эрозия взаимного уважения: Возможно, самым тревожным последствием является тонкая (а иногда и не очень тонкая) эрозия базового уважения между мужчинами и женщинами. Если раньше определенные правила вежливости и социальные кодексы регулировали взаимодействие между мужчинами и женщинами (не все из них были хорошими или равными, но они сохраняли видимость уважения), то теперь представители обоих полов порой говорят друг о друге в неприязненных выражениях. Распространение шуток или пренебрежительных фраз (например, мем "мужчины - мусор" или уничижительное обращение мужчин к женщинам "самками" в Интернете) свидетельствует о недостатке сочувствия и понимания. Сайт #MeToo Движение высветило реальное и повсеместное жестокое обращение с женщинами, но также вызвало у некоторых мужчин замешательство и страх перед тем, как подойти к женщине и не обидеть ее. Некоторые мужчины как будто "ходят по яичным скорлупам", опасаясь, что неверный комплимент или попытка флирта могут быть расценены как домогательство. Это заставляет часть мужчин просто избегать общения, что еще больше углубляет раскол. С другой стороны, женщины сталкиваются в Интернете с кругами мужчин, которые отзываются о женщинах пренебрежительно (например, в крайне уничижительных выражениях, используемых на некоторых форумах инселов), и это, понятно, портит их отношение к мужчинам в целом. То, что должно быть партнерством, в худшем случае воспринимается как битва полов.

В домашней сфере парам приходится ориентироваться в этих культурных течениях. Многим это удается - следует признать, что огромное количество современных мужчин и женщин приспособились к более подвижным ролям и сообщают большее счастье в своих отношениях, чем это было возможно в негибком прошлом. Опросы показывают, что пары, придерживающиеся эгалитарных взглядов, часто имеют высокую удовлетворенность отношениями, отчасти потому, что они больше общаются и разделяют обязанности. Мужчины, освободившиеся от необходимости быть единственным кормильцем, могут установить более тесные связи со своими детьми, а женщины, освободившиеся от полной экономической зависимости, могут строить более справедливые партнерские отношения, основанные на взаимном выборе, а не на необходимости. Это положительные результаты сдвигов. Тем не менее переходный период Последние несколько десятилетий, несомненно, внесли трения и неопределенность. Гендерные роли больше не являются четким сценарием, а представляют собой импровизацию, и не все являются хорошими импровизаторами. Таким образом, общество в целом становится свидетелем того, как освобождение и разладОсвобождение в том, что люди теперь могут выбирать роли, соответствующие их личным достоинствам, независимо от пола, и разлад в том, что многие чувствуют, что противоположный пол не соответствует их ожиданиям или не уважает их в достаточной степени.

Заключение

За последние сто с лишним лет культурные ландшафты США, Великобритании, Европы и России стали свидетелями драматического пересмотра представлений о том, что значит быть мужчиной или женщиной. Женщины стали играть роли, которые раньше были уделом мужчин, - от рабочего цеха до высших эшелонов политики - и при этом приобрели черты лидерства, напористости и независимости, которые в прежние эпохи считались "мужскими". Мужчины, соответственно, были призваны перенять поведение, которое раньше считалось "женским", - быть более эмоционально открытыми, сотрудничать и быть готовыми иногда отойти на второй план в семейной жизни. Эти изменения были вызваны мощными течениями: феминистскими движениями, бросающими вызов гендерной иерархии, секуляризацией, ослабляющей патриархальный авторитет религии, экономическими сдвигами и войнами, требующими привлечения женщин к труду, и постоянно развивающейся медиасредой, отражающей и формирующей общественные представления о гендере. Традиционные мужские роли, особенно представление о мужчине как о бесспорном главе семьи, в западной культуре, безусловно, разрушились, а женская автономия и власть возросли.

Эти события привели к сложному наследию. С одной стороны, есть что отметить - большее равенство и свободу, больше возможностей для реализации талантов, не стесненных гендерными ограничениями, и отношения, которые могут быть основаны на подлинном партнерстве и любви, а не на экономической зависимости или социальном контракте. Жизнь женщин обогатилась благодаря возможности зарабатывать, голосовать, руководить; жизнь мужчин обогатилась (во многих случаях) благодаря более активному участию в воспитании детей и разрешению быть более человечными и уязвимыми, чем позволяли старые стоические стереотипы. Многие семьи процветают благодаря модели взаимного уважения, в которой принятие решений происходит совместно.

С другой стороны, мы должны считаться с тем, что непредвиденные последствия. Вопрос "каково место мужчины?" оставил некоторых мужчин бесцельными или озлобленными. Пропаганда женской силы - жизненно важной, - иногда переходила в принижение мужских достоинств, будь то в шутку или в политике. Роль средств массовой информации в создании образцов для подражания оказалась палкой о двух концах: вдохновляя женщин, они часто ущемляли мужчин, а розовые образы в социальных сетях ставили перед представителями всех полов невыполнимые идеалы в любви и жизни. Рост женского доминирования в динамике отношений и соответствующая мужская покорность, хотя и подходят лично для одних пар, вызывают неудовлетворенность у других, особенно когда они возникают не по сознательному выбору, а из-за неспособности мужчин самоутвердиться, а женщин - соблюдать границы. Конечным результатом в пуле знакомств может стать цинизм: мужчины жалуются, что женщинам нужны только мужчины высшего эшелона; женщины жалуются, что мужчины либо слишком высокомерны, либо слишком слабы. Взаимное доверие явно пострадало в этой шумной среде всеобщих обвинений.

В дальнейшем перед этими культурами стоит задача найти новый баланс которая сохраняет завоевания равенства и автономии, способствуя взаимопониманию и уважению между полами. Вместо борьбы за доминирование с нулевой суммой целью должно стать общество, в котором мужественность и женственность - это не жесткие рамки, а взаимодополняющие энергии, которые люди могут выражать здоровыми способами. Это может включать в себя обучение молодых людей (как мальчиков, так и девочек) стратегиям отношений с положительной суммой - с акцентом на общение, эмпатию и реалистичные ожидания, а не на ангажированные нарративы "мы против них". Это также предполагает создание новых архетипов мужественности, которые не являются ни властными патриархами, ни пассивными сторонними наблюдателями, а ответственными, эмоционально зрелыми партнерами. Аналогичным образом, поощряя формы женственности, которые ценят не только независимость, но и ценность партнерства и отношение к мужчинам как к союзникам, а не противникам, будет иметь ключевое значение. Как показывают данные, пары, которым удается сочетать уважение с эгалитарным или согласованным разделением ролей, могут достичь высокой удовлетворенности. Общество в целом должно принять к сведению: размывание жестких ролей открывает возможность строить отношения на основе выбор и уважение. Если мужчины и женщины смогут приспособиться к этому, избегая крайностей прошлого и настоящего, то результатом может стать не кризис, а новое равновесие, когда оба пола будут чувствовать, что их вклад ценят, и каждый партнер сможет найти тот баланс черт, который подходит именно ему.

В общем, с 1900 года мы прошли путь от предписанных ролей к согласованным. Он был освобождающим и в то же время дезориентирующим. Мужское и женское начала 2025 года - это не то, чем они были в 1900 году, и они продолжают развиваться. Понимание исторических сил помогает объяснить, почему женщины сейчас стоят там, где когда-то стояли мужчины, и почему мужчины в свою очередь адаптируются. С таким пониманием, возможно, мы сможем преодолеть обиды и нереалистичные фантазии и перейти к культуре, в которой равенство не означает одинаковость, сила не требует слабости другого, а взаимное уважение может быть восстановлено как краеугольный камень отношений между мужчиной и женщиной.

Источники

- Britannica - Гендерная роль: Исторические сдвиги в гендерных ожиданиях

- Deseret News (2019) - Лоис М. Коллинз, Отчет "Всемирная карта семьи" о вере, феминизме и результатах семейной жизни

- BYU Daily Universe (2017) - "Отцы борются с негативными образами в СМИ". ссылаясь на исследования BYU о роли отца

- Social Science Works (2018) - Жанна Лендерс, "Кризис маскулинности - краткий обзор". цитируя Уолтера Холлстейна и Роджера Хоррокса о кризисе мужской идентичности

- Спартанский щит (2024) - Маскан Мехта и Кэти Хаас, "Современная романтика: СМИ подталкивают к нереальным ожиданиям в отношениях". о влиянии СМИ на нормы знакомства молодых людей

- Журнал "Иви" (2023) - Джина Флорио, "Только 15% женщин проявляют интерес к мужчинам ростом 180 см в приложениях для знакомств". Данные опроса Bumble о предпочтениях женщин в росте

- Pew Research Center (2023) - "В растущей доле американских браков мужья и жены зарабатывают примерно одинаково". статистика изменения роли кормильца 1972-2022 гг.

- Гордон и Перлут, адвокат по семейному праву (2023) - "Женщины-кормильцы чаще разводятся". цитируя отчет сайта Divorce.com о домохозяйствах с женщинами-кормильцами и количестве разводов

Благодарю за интересную подробную статью – разбор смены ролей мужчин и женщин за последние 100 лет, с указанием источников. (правда с некоторыми киноляпами, похоже создана ИИ)

С одной стороны эта глобальная перемена нарушила традиционные вековые сильные опоры мужчин и женщин, отсюда повышенная тревожность, раздражительность и раздражительность. Больше разводов и меньше детей и даже прекращение Родов.

Из плюсов наверное расширение возможностей для самореализации и для тех и других, и больше принятия нетрадиционных творческих мужчин и сильных женщин. И мотивация к равенству и взаимовыгодному партнерству в паре, учитывая природные особенности каждого, как в мире животных)

Как говорится продолжаем наблюдение, куда это всё приведет.

И да нам и нашим потокам предстоит очень интереснейшая задача – найти новый баланс который сохраняет равенство и автономию, способствуя взаимопониманию и уважению между полами, а также продолжению и процветанию Рода человеческого.

Una analisi piu’ equilibrata dei deliri femministi ma purtroppo irrealizzabile perche’ non vuole fare i conti con madte natura e con l’evoluzione biologicacdi millenni.

Il maschile, per natura da sempre e anche nel mondo animale ha la sua ragionecesistenziale nell’essete il Provider e Protector dei figli e della moglie. Questi ruoli non sono un costrutto sociale ma ruoli biologici. L’Ingegneria Sociale promossa, non so da chi, per mano dell”ideologia femminista non puo’ funzionare e gia’ se ne vedono i segni profondi. Gli uomini hanno preso consapevolezza e stanno reagendo e lo faranno sempre con maggiore forza e violenza, perche’ la forza, la sfida, il rischio e il combattimento e’ nel DNA maschile. Perche’ questo esperimento di ingegneria sociale volta a scambiare i ruoli maschili e femminili non puo’ funzionare? Semplice, Perche’ e’ contro Natura, andremo a sbattere su un muro durissimo a velocita’ folle.

Una analisi piu’ equilibrata dei deliri femministi ma purtroppo irrealizzabile perche’ non vuole fare i conti con madte natura e con l’evoluzione biologicacdi millenni.

Il maschile, per natura da sempre e anche nel mondo animale ha la sua ragionecesistenziale nell’essete il Provider e Protector dei figli e della moglie. Questi ruoli non sono un costrutto sociale ma ruoli biologici. L’Ingegneria Sociale promossa, non so da chi, per mano dell”ideologia femminista non puo’ funzionare e gia’ se ne vedono i segni profondi. Gli uomini hanno preso consapevolezza e stanno reagendo e lo faranno sempre con maggiore forza e violenza, perche’ la forza, la sfida, il rischio e il combattimento e’ nel DNA maschile. Perche’ questo esperimento di ingegneria sociale volta a scambiare i ruoli maschili e femminili non puo’ funzionare? Semplice, Perche’ e’ contro Natura, andremo a sbattere su un muro durissimo a velocita’ folle.