Скачать PDF-версию:

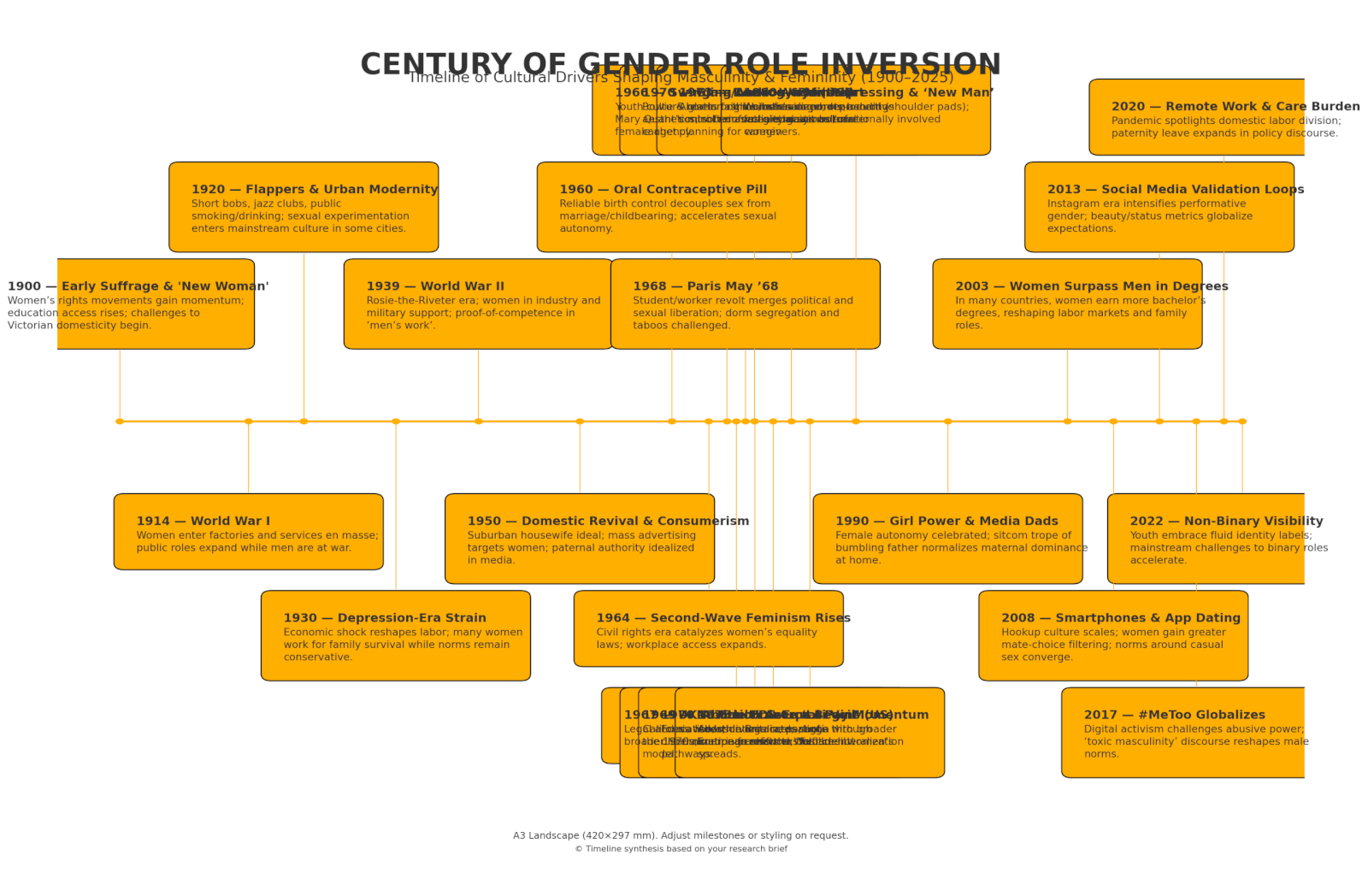

1920-е годы: Флапперы и раннее освобождение женщин

После Первой мировой войны 1920-е годы стали свидетелями резкого отказа от викторианских гендерных норм, особенно в западных обществах. Молодые женщины-"хлопальщицы" обрезали волосы, носили платья до колен, курили и пили на публике, а также более свободно относились к свиданиям и сексуальности. Эти "хлопальщицы" символизировали "Новая порода" Женщины не боялись поведения, которое раньше было уделом мужчин. Десятилетие началось с политической эмансипации (например, 19-я поправка в США дала женщинам право голоса в 1920 году) и воплотило эту свободу в изменениях образа жизни. Женщины стали больше работать и более самостоятельно участвовать в городской потребительской культуре, чем раньше. В эту эпоху также начались эксперименты с сексуальным нонконформизмом; фактически, 1920-е годы были описаны как период социальных и сексуальных экспериментов (под влиянием фрейдистских идей), в течение которого "Бисексуальность стала шиком" в некоторых городских кругах. Хотя полное равенство оставалось недостижимым, эпоха флэпперов положила начало социальным изменениям, которые последующие поколения будут усиливать. Одним словом, 1920-е годы сломали представление о "правильном" женском поведении - женщины открыто общались и выражали желания, заложив основу для долгосрочной инверсии традиционных гендерных ролей.

После Второй мировой войны: Домашнее хозяйство, потребительский феминизм и вторая волна

Вторая мировая война вновь изменила гендерные роли: женщины по всему миру заняли рабочие места, освободившиеся после ухода мужчин на войну. В США и Европе женщины работали на заводах по производству боеприпасов, в офисах и на военной службе, доказывая свою способность выполнять "мужскую работу". Однако с наступлением мира в 1945 году началось консервативное утверждение отдельных гендерных сфер. Во всех западных странах миллионы женщин были "Демобилизованные с "мужской работы", чтобы освободить место для вернувшихся военнослужащих".и возвращение к домашней жизни. 1950-е годы идеализировали пригородную домохозяйку: СМИ и рекламщики прославляли роль женщин как жен, матерей и счастливых потребителей в новых богатых обществах. В США, например, рекламные кампании одновременно восхваляли вклад женщин в промышленность в военное время, а затем "Побуждал их заняться домашним хозяйством". как свой патриотический долг после окончания войны. Маркетологи настойчиво предлагали женщинам трудосберегающие бытовые приборы и полуфабрикаты, представляя их как основные потребители бурного роста послевоенной экономики. Это явление, которое иногда называют "Потребительский феминизм" - давало женщинам определенное влияние (как лицам, принимающим решения по ведению домашнего хозяйства) и одновременно укрепляло традиционные женские идеалы. Тем не менее, под покровом конформизма 1950-х годов образовывались трещины. Уровень образования женщин потихоньку повышался, и к началу 1960-х годов многие образованные домохозяйки ощущали "проблему, у которой нет названия", глубокую неудовлетворенность ограничениями домашнего быта (как сформулировала Бетти Фридан в работе Мистика женственности, 1963). Была подготовлена почва для следующей волны освободительных движений. Парадокс послевоенной эпохи заключался в том, что женщинам продавали идеал домашней самореализации и потребления, хотя многие из них стремились к более широким ролям - напряжение, которое стало питательной средой для второй волны феминизма 1960-х и 1970-х годов. Примечательно, что в Восточной Европе и коммунистической Азии в середине века возникла другая модель: социалистические режимы поощряли участие женщин в рабочей силе в качестве вопроса государственной политики (например, "женщины держат половину неба" в маоистском Китае). Хотя на практике женщины часто несли двойное бремя (работницы и домохозяйки), государственный социализм все же способствовал формальному гендерному равенству в сфере образования и труда. Таким образом, к середине XX века несколько глобальных течений - западное возрождение домашнего хозяйства против восточного эгалитарного этоса - бросили вызов и переосмыслили вековое разделение мужского кормильца и женской домохозяйки.

Культурная революция 1960-х годов: Молодежь, сексуальная свобода и мода

1960-е годы ознаменовались взрывом молодежной культурной и сексуальной революции во всем мире. На Западе это десятилетие, олицетворением которого стал "Свингующий Лондон", ознаменовалось современность, индивидуальная свобода и отказ от старых табу. Лондон стал эпицентром новой музыки, стиля и вседозволенности: Мини-юбка Мэри Куант Скандализировало старшее поколение, но стало символом вновь обретенной власти женщин над своим телом и модой. Молодые женщины в мини-юбках (и мужчины с длинными волосами в контркультурной моде) нарушали строгие гендерные дресс-коды. Введение противозачаточные таблетки в начале десятилетия (одобренное в Великобритании в 1961 году и в США в 1960 году) стало переломным моментом для сексуальной свободы. Впервые большое количество незамужних женщин смогли надежно контролировать рождаемость, отделив секс от обязательного брака и деторождения. Этот технологический и социальный сдвиг означал, что женщины теоретически могли наслаждаться случайным или добрачным сексом с меньшими последствиями - сферой, в которой раньше доминировали мужчины. Сайт "Сексуальное освобождение" Движение расцвело, призывая и женщин, и мужчин рассматривать сексуальное самовыражение как личное право, а не как моральный проступок.

Одновременно с этим десятилетие контркультура бросили вызов практически всем устоям традиционной власти, включая патриархальные гендерные нормы. Молодежь в Северной Америке, Западной Европе и других странах устраивала акции протеста не только против войны и расовой несправедливости, но и против консервативных кодексов, регулирующих отношения между полами. "Вседозволенность" стал одним из самых популярных слов 1960-х годов; консервативные критики осуждали его, но молодежь приняла более открытое отношение к наготе, сожительству и альтернативному образу жизни. Культурные центры, такие как Свингующий Лондон и Лето любви в Сан-Франциско (1967) стали примером совместного социального мира, состоящего из фестивалей рок-музыки, коммун "свободной любви" и экспериментальных квартир. Группы освобождения женщин - ранние феминистки второй волны - появились к концу 1960-х годов, напрямую атакуя представление о том, что домашний очаг или целомудрие должны ограничивать жизнь женщин. Лозунг "личное - это политическое" отразил то, что такие вопросы, как контрацепция, сексуальность и семейные роли, стали предметом публичных дебатов. К 1969 году американские феминистки организовывали знаковые акции протеста (например. Протест на конкурсе "Мисс Америка" 1968 года против объективизации). В общем, 1960-е годы разрушили многие гендерные ожидания: молодые женщины заявили о своем беспрецедентном праве на сексуальную свободу и право голоса в обществеВ то время как молодых мужчин поощряли (контркультурные ценности) быть более эмоциональными, пацифистскими или общительными - черты, которые не были традиционно мужскими в милитаризованной послевоенной культуре. Этот глубокий культурный разрыв заложил основу для инверсии ролей, поскольку он нормализовал поведение и права женщин, которые были мужскими привилегиями, и открыл мужчинам пространство для выхода за рамки стоической роли кормильца.

Париж 1960-70-х годов: Сексуальные эксперименты и "Либерте"

Если Лондон был про мини-юбки и музыку, Париж в конце 1960-х и в 1970-е годы стала горнилом философских и сексуальных экспериментов. Восстания французских студентов и рабочих в Май 1968 года отразило дух освобождения эпохи. Знаменито парижское восстание "Все началось с требования студентов предоставить им право спать друг с другом". в университетских общежитиях, переросшее в более широкое восстание против "Удушающий консерватизм папы-знатока" Франции времен де Голля. В Латинском квартале студенты разрушали гендерную сегрегацию в общежитиях кампуса, нанося символический удар по традиционным моральным устоям. В лозунгах Мая 68-го Маркс смешивался с сексуальными намеками. "Расстегните свой мозг так же, как и брюки". - Это свидетельствует о том, что сексуальная свобода была тесно связана с этикой "новых левых". Потрясение имело долгосрочные последствия для гендерных и сексуальных норм французского общества. Почти сразу же открылось пространство для активизма, который был бы немыслим десятилетием ранее: Первая во Франции радикальная организация по защите прав геев (FHAR - Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire) была создана в 1971 году.и боевик Движение за освобождение женщин (Mouvement de libération des femmes, MLF) также переживала подъем. Парижские интеллектуалы и художники 1970-х годов прославились авангардным образом жизни - открытыми браками, бисексуальными связями и общим неприятием буржуазных семейных устоев. Знаменитые философы Симона де Бовуар и Жан-Поль Сартрнапример, прославилась открытыми отношениями с бисексуальными партнерами, что отражает более широкую тенденцию парижской богемы ставить под сомнение исключительность гетеронормативных пар. Действительно, сам термин "Бисексуальный шик" в 1970-х годах было применено к глэм-року и артистической субкультуре (одним из центров которой был Париж), где было модно играть с полом и ориентацией. То, что раньше было скрытным или осуждалось - например, бисексуальность, сожительство без брака, - приобрело определенный шик среди городских искушенных.

Конечно, эти свободы не обошлись без ответной реакции. Традиционные католические и патриархальные слои населения во Франции (как и в других странах) были возмущены разрушением семейных ценностей. Но джинн вырвался из бутылки: к концу 1970-х годов французское законодательство само подхватило культурные изменения (например, легализация абортов в 1975 году и смягчение проблемы разводов), о чем мы поговорим далее. Во всем мире наблюдалась схожая картина: Скандинавия Рано приняли сексуальную открытость (в Дании к концу 1960-х годов процветала молодежная культура вседозволенности), Япония пережил радикальное студенческое движение и "мога" (современные девушки), отражающие чувства флэпперов и хиппи, а в некоторых частях Латинской Америки возникли контркультурные художественные сцены, раздвигающие гендерные границы (хотя и в условиях более репрессивных режимов). Однако Париж остается символом "либерте" этой эпохи в вопросах любви и секса - ключевой активной движущей силой в переопределении женственности (как авантюрной, а не скромной) и мужественности (как вседозволенности и бесцеремонности). Роль города в социальная инженерия гендерных признаков было нормализовать идею о том, что Личная свобода и аутентичность превалируют над традиционными гендерными ожиданиямитем самым ускоряя инверсию ролей.

Правовые реформы: Аборты, разводы и пересмотр понятия семьи

Важнейший комплекс глобальных изменений в 1960-1980-х годах произошел благодаря законодательство которые коренным образом изменили брак, репродукцию и семью - сферы, в которых исторически закреплялись мужские и женские роли. Одним из главных фронтов стал легализация абортов. Советский Союз был первопроходцем, легализовав аборт по желанию в 1920 году в качестве раннего жеста женской эмансипации (хотя позже, при Сталине, он был ограничен). Но именно в конце 1960-х и в 1970-х годах многие страны мира либерализовали аборты в более широких масштабах. Например, Британский закон об абортах 1967 года легализовал процедуру в соответствии с широкими критериями, а Верховный суд США Роу против Уэйда решение в 1973 году отменил запреты и гарантировал американским женщинам право на аборт в первом триместре беременности, и Французская "Луи Вуаль" в 1975 году легализовали аборты после страстных национальных дебатов. Десятки других стран (от Канады и Германии до Индии и Китая) также расширили доступ к абортам в ту эпоху, руководствуясь аргументами о здоровье женщин, телесной автономии и социальных издержках нежелательной беременности. Влияние на гендерные роли было значительным: способность женщин контролировать рождаемость означала, что они могли более надежно планировать образование и карьеру, подрывая старое предположение о том, что жизнь женщины неизбежно должна быть сосредоточена на постоянном деторождении. Это также изменило динамику власти в сексуальных отношениях - страх перед беременностью долгое время сдерживал сексуальную активность женщин, а с уменьшением этого страха женщины могли заниматься сексом на равных с мужчинами. В таких разных обществах, как Италия (легализовавшая разводы в 1970 году и аборты в 1978 году) и Индия (легализовавшая аборты в 1971 году)Эти реформы стали ответом на освобождение женщин и способствовали его дальнейшему развитию.

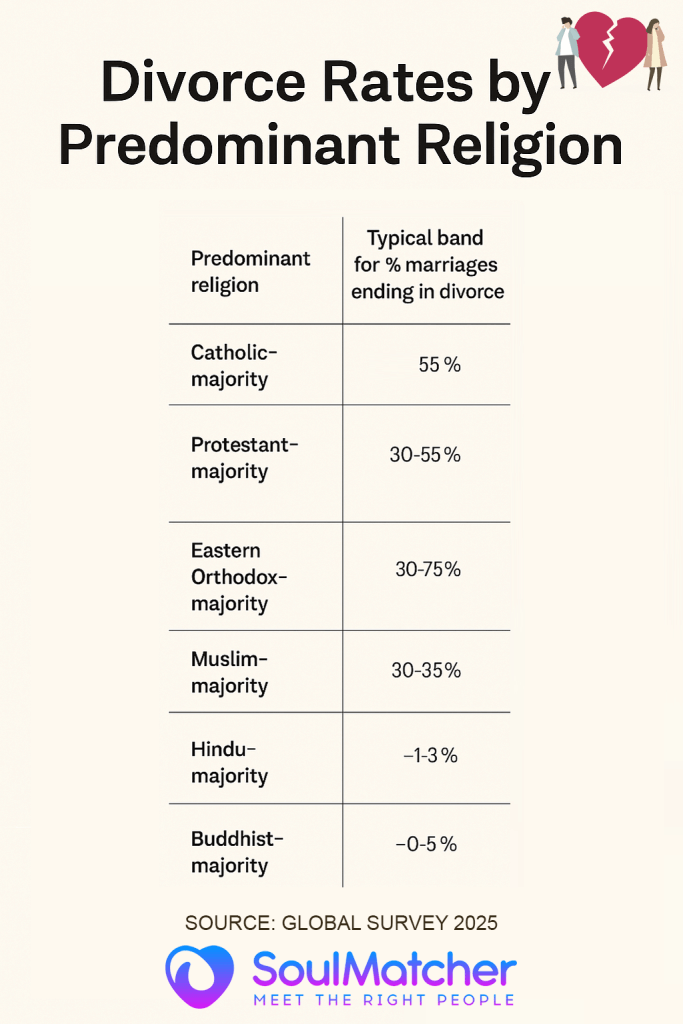

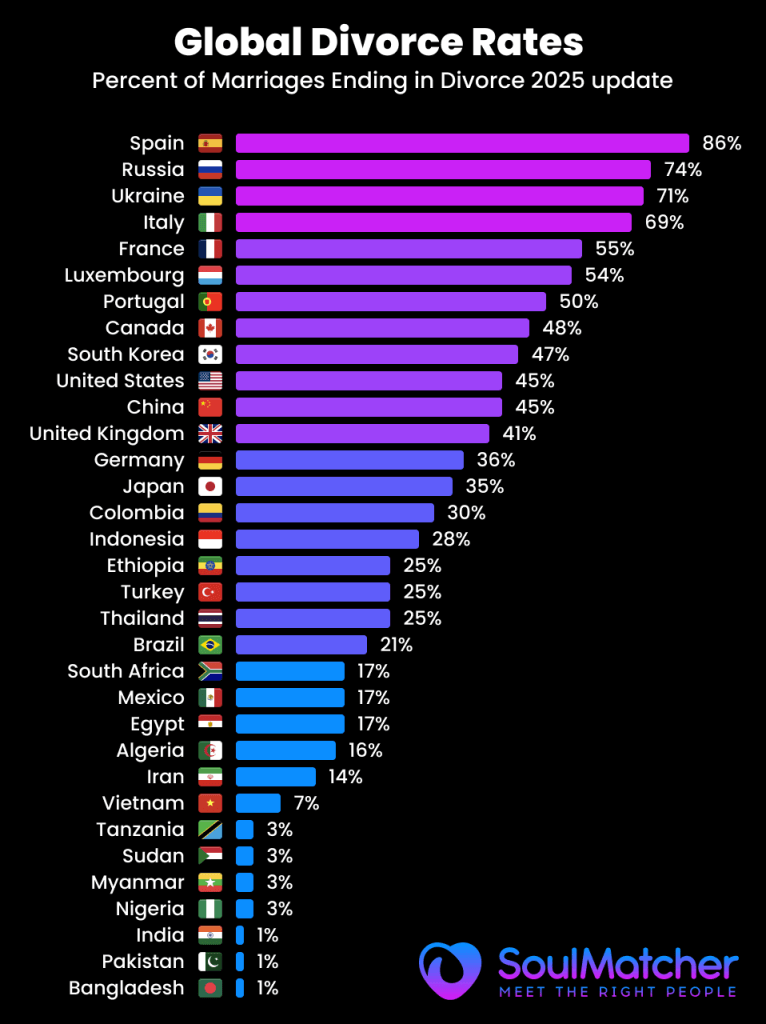

Не менее преобразующим событием стал либерализация законодательства о разводах. Традиционно развод (если он вообще разрешался) был сложным, стигматизированным и зачастую доступным только при доказательстве неправоты супруга (супружеская измена, жестокое обращение и т. д.), что обычно загоняло женщин в ловушку несостоятельных браков из-за юридической и экономической зависимости. Ситуация быстро изменилась в конце 1960-х годов. Закон Калифорнии 1969 года о разводе без права на развод - первый в США - разрешил развод по обоюдному согласию без возложения вины. В следующее десятилетие практически все американские штаты последовали этому примеру, уничтожив представление о браке как о нерасторжимом договоре. Аналогичная волна прокатилась и по другим странам: например, Закон Великобритании о реформе развода 1969 года (вступила в силу в 1971 году) ввела принцип "без вины виноватые", Швеция ранее смягчила условия развода, и даже традиционно католические страны в конце концов уступили (Испания в 1981 году, Ирландия - только в 1996 году, но под сильным общественным давлением к тому времени). Непосредственным результатом стало "Революция разводов" - с 1960 по 1980 год количество разводов более чем в два раза в США, и аналогичный всплеск произошел в большинстве стран Европы. Примерно 50% американских пар, вступивших в брак в 1970 году, в конечном итоге развелисьпо сравнению с 20% из тех, кто вступил в брак в 1950 году. Внезапно перспектива пожизненной гендерной сделки (мужчина-кормилец и женщина-домохозяйка, связанные постоянным союзом) больше не была гарантирована. Женщины могли выйти из несчастливого брака и все чаще делали это, особенно по мере того, как стигма ослабевала. Мужчины же, напротив, не могли рассчитывать на то, что жена останется независимо от самореализации. Исследователи отмечают, что всплеск разводов в эту эпоху был чрезмерно предопределен - изменения в законодательстве "открыли шлюзы", чему способствовали сексуальная революция (облегчившая внебрачные связи), рост занятости женщин и феминистского сознания что давало женам больше свободы в уходе из неудовлетворяющих их браков. Долгосрочные последствия этих реформ для гендерных ролей сложны. С одной стороны, они освободил женщин от принудительной зависимости и поощряли большее равенство (партнеры знали, что каждый должен быть доволен, иначе союз может распасться). С другой стороны, разрушение традиционной семейной структуры породило новые социальные проблемы - неполные семьи, смешанные семьи и споры о том, как вести себя с детьми. Наблюдатели того времени говорили о "кризисе семьи", однако к концу XX века разводы и повторные браки стали обычным явлением. Роли мужчин и женщин в браке также изменились: появилась законная возможность покинуть брак, брак стал скорее стремлением к индивидуальной самореализации (модель "родственной души"), чем институтом долга и самопожертвования. Новая этика ставила на первое место эмоциональное общение и гибкость - навыки, традиционно считавшиеся женскими, - и во многом заставляла мужчин приспосабливаться больше, чем женщин, поскольку от женщин больше не ожидали одностороннего согласия. Таким образом, юридическая либерализация репродукции и разводов в конце XX века активно перестроила ожидания в отношении маскулинности и фемининности: женщины обрели самостоятельность и общественные права, которых раньше были лишены, а традиционная власть мужчин в домашнем хозяйстве была формально ограничена.

Поп-культура и медиа: Меняющиеся образы мужественности и женственности

На протяжении всего XX и в XXI веке, популярная культура, кино и музыка были мощным двигателем изменения гендерных ролей. Они не только отражали меняющиеся нормы, но и зачастую ускоряли их, предоставляя новые ролевые модели и нарративы для мужчин и женщин. В середина 1900-х годовНапример, Голливуд начал показывать трещины в фасаде стоического героя-мужчины. После Второй мировой войны появился целый жанр фильмов, в которых на первый план выходят "Маскулинность в кризисе". Классические актеры, такие как Джон Уэйн, жаловались, что экранные мужчины становятся "слишком невротичными", и действительно, такие персонажи, как Джим Старк из фильма Джеймса Дина Бунтарь без дела (1955) или чувствительные роли Монтгомери Клифта сигнализировали о новом архетипе: ранимом, эмоционально сложном молодом человеке, противостоящем старому патриархальному авторитету. Эти "Чувствительные, феминизированные "вздыхатели"". (как их называли некоторые критики) часто изображались как сочувствующие протагонисты, борющиеся с идентичностью, семейными ожиданиями и даже гомоэротическим подтекстом. Популярность Джеймса Дина, например, указывала на культурный резонанс - особенно среди молодежи - с мужским образом, который "приобрела исторически женские черты, став объектом и жертвой".но при этом оставался героем своей истории. Эта тенденция в кино отразила более широкое беспокойство 1950-х годов о гендере: по мере того как женщины получали небольшие свободы, а отчеты Кинси (1948, 1953) раскрывали изменчивое сексуальное поведение, традиционная мужественность чувствовала себя менее защищенной. Вместо непогрешимого кормильца мужчина стал объектом пристального внимания и самоанализа в СМИ. В последующие десятилетия кино и телевидение продолжали расширять диапазон приемлемых мужских образов - от нежных, ориентированных на семью отцов в ситкомах 1980-х годов до эмоционально уязвимых мужчин в драмах 1990-х.

Для женщин эволюция поп-культуры была не менее поразительной. Ранний Голливуд в основном идеализировал женские персонажи как добродетельных домохозяек или любовных партнеров, но к 1960-м и 1970-м годам появились новые образы. Телевидение и кино начали показывать независимые, ориентированные на карьеру женщины - например, Шоу Мэри Тайлер Мур (1970-77) изобразил одинокую женщину, преуспевающую в карьере в редакции новостей - сюжет, почти немыслимый в 1950-е годы. В кино такие персонажи, как Бонни в Бонни и Клайд (1967) или Рипли в Пришелец (1979) Они бросали вызов женским стереотипам, проявляя напористость, иногда жестокость или играя традиционно мужские роли (Рипли, изначально написанная как мужская роль, стала культовой женщиной-героем боевиков). Изображение женщин как способных героев помогло нормализовать идею о том, что сила, лидерство и интеллект не являются исключительными для мужчин. Одновременно с этим женщины-развлекательницы раздвигали границы в своем личном стиле и публичных персонах. К 1980-м годам такие поп-звезды, как Мадонна Они взяли под контроль свой сексуальный имидж, сочетая женский гламур с неприкрытой властностью и деловой хваткой, и повлияли на поколение, отвергнув двойные стандарты Мадонны/шлюхи и приняв женскую сексуальную власть на своих собственных условиях.

Пожалуй, самый яркий вызов гендерным нормам в поп-культуре бросили музыкальные и модные сцены. В 1970-х гг. глэм-рок Движение, примером которого являются такие фигуры, как Дэвид Боуи (и другие, такие как Марк Болан и Принс в более поздние годы) беспрецедентно размыли мужественность и женственность. Боуи, в частности, появлялся в гриме и андрогинных нарядах, публично пытался бороться с бисексуальностью и принимал театральные сценические образы (например Зигги Стардаст), которые бросали вызов гендерным ожиданиям. На обложке журнала за 1972 год Боуи был задан провокационный вопрос "Достаточно ли вы мужественны для Дэвида Боуи?"Это подчеркивает, что само его присутствие бросает вызов тому, что значит быть мужчиной. Боуи "отказывался соответствовать "мужским" ожиданиям". Используя моду и перформанс, он освобождал себя и побуждал фанатов делать то же самое. Как отмечается в одном из аналитических материалов, его безразличие к традиционной мужественности - быть "в контакте как с мужским, так и с женским началом" в себе - Привлекли молодых людей, которые "Болел, чтобы быть свободным" от общественных ограничений. Гендерный стиль эпохи глэма (мужчины в блестках, женщины в смокингах и т. д.) имел эффект пульсации: он заронил семена принятия более поздних проявлений небинарной или текучей гендерной идентичности. К концу XX века было уже не так шокирующе увидеть поп-артиста-мужчину с подводкой для глаз или женщину с бритой головой, тогда как в предыдущие десятилетия такие вещи вызвали бы возмущение.

Популярные СМИ также напрямую затрагивали гендерные вопросы: в 1980-90-е годы принесли феминистские темы в массовом кино (например. Тельма и Луиза в 1991 году, женский приятельский/дорожный фильм, перевернувший представление о мужчинах-беглецах) и литературе (появление феминистских и ЛГБТК-авторов, завоевавших широкую читательскую аудиторию). Более того, глобальный охват американской и европейской поп-культуры означал, что эти новые образы мужественности и женственности распространялись по всему миру. Подросток в Бразилия или Индия Например, в 1990-х годах они могли смотреть западные фильмы или музыкальные клипы и вдохновляться видом женщин-рок-звезд или сострадательных героев-мужчин, тонко влияя на местные гендерные нормы. И наоборот, местная киноиндустрия также начала отражать перемены: в БолливудНачиная с 90-х и 2000-х годов, мы видим все больше изображений женщин-карьеристок и чувствительных, эгалитарных романтических героев, что свидетельствует об отходе от гипермачо и жеманно-женственных формул раннего индийского кино. В целом, поп-культура активно сконструированные гендерные признаки Она дала новые архетипы: научила мужчин, что быть заботливым - это круто (вспомните эволюцию от непреклонного мачизма Джеймса Бонда к более эмоционально разорванным героям последних боевиков), а женщин - что напористость и самостоятельность могут вызывать восхищение (например, празднование "силы девочек" в 1990-е годы). Долгосрочный эффект - поколение, выросшее с более гибкими представлениями о том, что могут делать мужчины и женщины, - культурное течение, необходимое для инверсии традиционных ролей.

Образование и рабочее место: Сближение ролей и "новая женщина"/"новый мужчина"

Еще одной решающей ареной трансформации гендерных ролей стали доступ к образованию и вовлечение в трудовую деятельность. Около 1900 года в большинстве обществ высшее образование получали преимущественно мужчины, а большинство замужних женщин не работали вне дома. К XXI веку эта картина во многих регионах полностью изменилась. В Соединенные ШтатыНапример, в 1950 году женщины получали лишь 24% дипломов бакалавра, а сейчас - около 50% к началу 1980-х годовА сегодня они превосходят мужчин - к 2003 году их было примерно 1,35 выпускниц колледжа на 1 мужчинуАналогичные вехи произошли и во всем мире: теперь женщины поступают в университеты в большем количестве, чем мужчины, в Канаде, большей части Европы, Латинской Америке и некоторых регионах Азии. Эта образовательная революция стала одновременно и движущей силой, и результатом изменения гендерных норм. По мере того как все больше девушек получали высшее образование, они откладывали замужество и стремились сделать карьеру, а не просто "работать до материнства". К концу 1960-х годов ожидания молодых женщин изменились. "радикально изменился" - Они начали изучать предметы, в которых традиционно преобладали мужчины (наука, право, медицина), и представляли себя будущими профессионалами. В свою очередь, их успехи в учебе опровергли старые представления об интеллектуальном превосходстве мужчин и создали когорты женщин, способных играть руководящие роли. Рабочее место постепенно впитывало эти изменения. Женщины участие в рабочей силе резко возросла с 1960-х годов - в США она увеличилась с менее чем 40% взрослых женщин в 1960 году до 60% к 1999 годуПосле этого уровень занятости женщин снизился. В Западной Европе в 1970-1990-х годах также наблюдался рост женской занятости, поскольку экономика переходила к сфере услуг, а законы запрещали дискриминацию по признаку пола при приеме на работу. Даже в странах с традиционно низким уровнем участия женщин в рабочей силе (из-за культурных норм или религии), таких как страны Южной Европы или Ближнего Востока, в конце XX века наблюдался постепенный рост, особенно в городских районах, а также в сфере образования и здравоохранения.

Приток женщин на рабочие места, где раньше доминировали мужчины, - это прямая инверсия исторических ролей: женщины - кормильцы и руководители, мужчины приспосабливаются к тому, что они не всегда являются основными добытчиками. К 1990-м годам во многих странах женщины стали обычными врачами, юристами, профессорами, политиками и военными. В некоторых странах женщины даже возглавляли правительства (от Индира Ганди и Маргарет Тэтчер в XX веке и еще больше в XXI), разрушив окончательно "мужскую" роль политического лидера. Хотя разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами и "стеклянные потолки" сохраняются, культурное воздействие на них очень велико: Мальчик, растущий в 2025 году, видит, как женщины регулярно занимают руководящие должности - учителей, начальников, возможно, президента своей страны - то, что было бы редкостью или отсутствием таковой столетием ранее. Это нормализует такие черты, как напористость, аналитическое мышление и принятие стратегических решений, как человеческие черты, а не исключительно мужские.

И наоборот, по мере того как женщины брали на себя все больше оплачиваемой работы, мужчины постепенно все больше занимались домашние обязанности и обязанности по уходу. В конце XX века возникла концепция "Новый отец" - Отец, который меняет подгузники, толкает коляску и является равноправным со-родителем, а не отстраненным кормильцем, как раньше. В Европе и Северной Америке идеалы отцовства сместились от авторитарного дисциплинарного воспитателя 1950-х годов к чуткому, вовлеченному отцу в 2000-х. В литературе и средствах массовой информации, дающих советы по воспитанию детей, стали прославлять мужчин, способных воспитывать детей; популярным стало высказывание, что "Современный хороший отец умеет менять подгузники не хуже, чем шины". Этот культурный толчок был отчасти обусловлен реальностью (семьи с двойным доходом требовали от отцов совместного ухода за детьми), а отчасти идеологией (феминистские и психологические исследования подчеркивали эмоциональную роль отца). Многие страны ввели отпуск по уходу за ребёнком или "родительский отпуск" в конце XX - начале XXI века, прямо поощряя мужчин брать отпуск по уходу за новорожденным - концепция, которая удивила бы работодателя 1950-х годов. В некоторых скандинавских странах такая политика привела к тому, что большинство новоиспеченных отцов берут значительный отпуск, укрепляя ожидания, что мужчины можно в младенчестве, как и матери. В результате некоторые навыки и черты характера - терпение, нежность, домоводство - которые раньше считались женскими, теперь стали общими человеческими навыками. Сегодня от молодых мужчин, как правило, ожидают (и зачастую они готовы) готовить, убирать и ухаживать за детьми, в отличие от жесткого разделения ролей в эпоху их дедов.

В царстве образование детейВ школах с 1970-х годов также пытаются устранить гендерные предубеждения: например, учебники все чаще избегают представлять мальчиков врачами, а девочек - медсестрами, стремясь расширить их возможности. Программы, поощряющие девочек в области STEM (наука, технологии, инженерия, математика) и, наоборот, пытающиеся увлечь мальчиков эмоциями и общением (для снижения уровня агрессии и отсева), представляют собой сознательные действия. социальная инженерия чтобы сбалансировать гендерные признаки. Однако эти изменения сопровождаются новыми проблемами. Успеваемость девочек выросла (во многих странах девочки превосходят мальчиков по большинству показателей), и теперь педагоги пытаются решить проблему, как справиться с возникающим "Кризис мальчиков" в образовании - некоторые утверждают, что традиционная мальчишеская энергия патологизируется, а мужских ролевых моделей в преподавании не хватает. На домашнем фронте женщины во многих случаях несут "двойное бремя" - от них ожидается, что они будут преуспевать на работе и при этом заниматься воспитанием детей, - что побуждает мужчин еще больше активизироваться дома. Очевидно, что уравнивание образования и работы не полностью перевернула все аспекты гендерных ролей, но в значительной степени разрушила старое представление о том, что пол человека должен определять его сферу жизни. Долгосрочным следствием этого стало то, что мужчины и женщины часто работают бок о бок и разделяют семейные обязанностиОни договариваются о ролях, основываясь на личных достоинствах, а не на установленных социальных правилах. Эти постоянные переговоры сами по себе являются отличительной чертой инвертированных и изменчивых гендерных ролей.

Цифровая эпоха (2000-2020-е годы): Культура проституток, социальные сети и цифровой гендерный активизм

В XXI веке появилось несколько новых культурных сил, которые продолжают определять (а иногда и усложнять) эволюцию гендерных ролей во всем мире. Одна из них - это распространение "Культура проституции" среди молодежи и молодых людей. С развитием интернета и смартфонов нормы знакомств сместились в сторону более случайных, непосредственных встреч - часто инициируемых через приложения и социальные сети - а не традиционного ухаживания. Термин "крючок" (подразумевающий случайную сексуальную или романтическую встречу без обязательств) получил широкое распространение в 2000-х годах. Хотя случайный секс, безусловно, существовал и в более ранние эпохи (более того, сексуальная революция 60-х годов сделала его более приемлемым), то, что можно отметить сейчас, - это широкое признание как мужчины, так и женщины участие в интимной близости без обязательств. В студенческих городках и за их пределами для молодой женщины, как и для молодого человека, социально допустимо иметь отношения на одну ночь. Это представляет собой значительную инверсию двойных стандартов, которые преобладали на протяжении большей части истории, когда к мужской распущенности относились терпимо (даже хвастались ею), а женщин сурово осуждали за такое же поведение. Исследования современной молодежи показывают, что мотивы для "перепихона" у представителей разных полов одинаковы - от физического удовлетворения до поиска будущего партнера - и что женщины активно реализуют свои сексуальные возможности в этих контекстах, а не просто подчиняться мужчинам. Технологии послужили катализатором: такие приложения для знакомств, как Tinder, Bumble и их глобальные аналоги, дают женщинам право голоса при инициировании контакта (Bumble, в частности, требует, чтобы женщины писали сообщения первыми, что переворачивает сценарий преследования). Тем не менее, рост культуры знакомств также привносит новую динамику, на которую необходимо ориентироваться. Некоторые исследователи и социальные критики выражают обеспокоенность по поводу эмоциональной развязанности или влияния на формирование долгосрочных отношений, и действительно, среди молодежи наблюдается частичное противодействие, ценящее более "подлинные связи" над сценой знакомств, управляемой свипингом. Тем не менее, общим эффектом стало дальнейшее раскрепощение женского сексуального поведения до паритета с мужским, а также то, что мужчинам пришлось приспосабливаться к большей избирательности и независимости женщин на брачном рынке.

Социальные сети это еще один обоюдоострый меч на гендерной арене. С одной стороны, такие платформы, как Instagram, YouTube и TikTok предоставили людям возможность творчески выразить свою идентичность, сделав более заметными различные гендерные проявления. Например, андрогинные или небинарные влиятельные люди могут привлечь большое количество поклонников, тем самым нормализуя различия в гендерном представлении для массовой аудитории, чего не могли сделать более ранние субкультуры. С другой стороны, социальные медиа, вероятно, усиление давления, связанного с гендерной принадлежностью к внешности и утверждением. Исследования в области подростковой психологии показывают, что в эпоху Instagram девушки и молодые женщины часто сталкиваются с повышенной тревожностью и самообъективацией - борьба за "лайки" может укрепить представление о том, что их ценность связана с красотой и привлекательностью, что является отголоском старых патриархальных стандартов в новой форме. Мужчины тоже создают изображения, чтобы получить одобрение: рост популярности "агентов влияния" означает, что молодые люди могут испытывать давление, демонстрируя традиционно мужские признаки - мускулистое телосложение, роскошные вещи - для получения статуса в сети. В этом смысле социальные сети могут увековечивают определенные стереотипы (например, женщины как объекты красоты, мужчины как исполнители успеха), даже когда это ломает других. Еще одно явление - возникновение "культуры подтверждения", когда и женщины, и мужчины ищут постоянной обратной связи по поводу своей жизни. Некоторые социологи утверждают, что это привело к появлению формы цифровая социальная инженерияЛюди активно формируют свое гендерное "я", чтобы соответствовать тому, что привлекает внимание в алгоритме, будь то гиперженственная эстетика или гипермужское позирование, в то время как другие сознательно подрывают эти нормы, чтобы выделиться. Важно отметить, что социальные сети также позволили транснационально распространять феминистские и гендерно-прогрессивные идеи. Модная тенденция или кампания, бросающая вызов гендерным нормам в одной стране, может стать вирусной и в одночасье повлиять на молодежь в другой. Например, тенденция, когда молодые люди красят ногти или носят юбки в Южная Корея или Мексика отчасти благодаря тому, что западные знаменитости делали это в социальных сетях, а также благодаря новаторам из местной молодежной культуры.

И наконец, цифровая эпоха значительно увеличила гендерный активизм и дискурс. Сайт Движение #MeToo В качестве примера можно привести хэштег, с помощью которого женщины делились опытом сексуальных домогательств и который превратился в глобальный клич, отбросивший влиятельных людей в разных отраслях - от Голливуда до правительства. В 2018 году наблюдатели отметили, что "По всему миру женщины встали и рассказали о жестоком обращении, с которым они сталкиваются со стороны мужчин". часто используя социальные сети в качестве платформы. #MeToo не только повысила осведомленность о таких проблемах, как домогательства на рабочем месте и согласие, но и вызвала разговоры о "токсичной мужественности", поставив под сомнение культурные нормы, которые поощряют мужчин утверждать свою власть вредными способами. Цифровой активизм также привлек внимание к правам ЛГБТК+: кампании за признание трансгендерности (#TransRightsAreHumanRights) и небинарности набрали международный оборот через онлайн-сообщества, бросая вызов самой бинарности мужского/женского, лежащей в основе традиционных гендерных ролей. Параллельно, мужские движения В Интернете также процветают различные группы - от позитивных, выступающих за отцовство или психическое здоровье мужчин, до реакционных (например, "инцелы" или некоторые форумы по правам мужчин), выступающих против того, что они считают излишествами феминизма. Сайт столкновение нарративов очень заметна в интернете: на каждую феминистскую кампанию часто находится ответная нить женоненавистнического троллинга; на каждое празднование инверсии ролей находятся голоса, осуждающие "потерю мужественности" или "нападение на женственность". Эта какофония сама по себе свидетельствует о том, что гендерные роли находятся в движении. Долгосрочные последствия цифрового активизма еще не проявились, но они, несомненно, ускорили глобализация гендерных дискуссий. Местный обычай или закон, считающийся деспотичным, может быть озвучен международной аудиторией, и таким же образом прогрессивные изменения могут распространяться быстрее. С точки зрения социальной инженерии, можно сказать, что Интернет стал полем битвы, где идеи мужественности и женственности постоянно деконструируются и реконструируются с помощью мемов, кампаний и образа жизни влиятельных людей.

Заключение: Инверсия гендерных ролей и ее долгосрочные последствия

За последние 125 лет совокупное воздействие этих культурных, политических и технологических сил стало разрушение жестких представлений о мужественности и женственности и относительная инверсия многих гендерных моделей поведения. Женщины по всему миру в той или иной степени перенимают роли и черты, которые когда-то считались мужскими: они получают высшие научные степени, возглавляют корпорации и государства, открыто выражают сексуальные желания и определяют свою идентичность не только как жены и матери. Мужчины, в свою очередь, все больше втягиваются в традиционно женские сферы: от практического воспитания детей и работы по дому до большей эмоциональной открытости и сотрудничества с женщинами-ровесницами вместо автоматического доминирования. Представители обоих полов (а также те, кто идентифицирует себя вне бинарной системы) стали более схожи в своих социальных ролях чем когда-либо в истории. Это не означает, что достигнуто абсолютное равенство или взаимозаменяемость, но тенденции очевидны. Социологи отмечают, что многие общества перешли от взаимодополняющие гендерные роли (каждый пол выполняет противоположные, "завершающие" функции) к эгалитарные или переменные ролигде люди договариваются о задачах и чертах характера независимо от пола. Мы видим, как женщины преуспевают в военных действиях, а мужчины - в уходе за больными и воспитании детей младшего возраста - реалии, которые переворачивают вековые представления о физической доблести и инстинктах воспитания.

Сайт долгосрочные последствия последствия этой инверсии ролей сложны и все еще не раскрыты. С одной стороны, очевидны социальные выгоды: рост гендерного равенства коррелирует с более высоким уровнем экономического развития, инновациями и большей свободой личности. Освобождение женщин улучшило результаты в области здравоохранения, образования и прав человека примерно для половины населения. Освобождение мужчин от ограничений, связанных с "жесткой верхней губой", вероятно, привело к более богатой эмоциональной жизни и возможности быть не только кормильцами, но и заботниками. Во многих исследованиях семьи, в которых партнеры разделяют роли, отмечают более высокую удовлетворенность отношениями и более адаптированных детей. Однако эти изменения также привели к новые напряженные ситуации и вызовы. Традиционные представления о том, как создавать семью и проживать свою жизнь, подверглись дестабилизации, что привело к тому, что некоторые называют эпохой "постмодернистской" семьи. Уровень брачности во многих странах снизился (например, миллениалы вступают в брак гораздо реже, чем их бабушки и дедушки), а те, кто вступает в брак, делают это позже и в большей степени как выбор чем необходимость. Уровень рождаемости в развитых обществах резко упал, отчасти потому, что женщины, получившие образование и возможность сделать карьеру, предпочитают заводить меньше детей и в более позднем возрасте. Это вызывает демографические и экономические проблемы, связанные со старением населения и трудовых ресурсов. Увеличение числа разводов и неполных семей, хотя и отражает личную свободу, также означает, что многие дети растут с одним родителем, что может усугубить финансовый и социальный стресс (часто матери несут одинокое родительство - ироничное бремя "освобождения"). Кроме того, некоторые мужчины пытаются найти новую идентичность в мире, где женщины не нужно они должны быть кормильцами или защитниками в старом смысле этого слова. Часто обсуждается феномен "хрупкого" или "потерянного" мужчины в постфеминистскую эпоху, о чем свидетельствует, например, то, что молодые люди чаще бросают колледж или работу, или тяготеют к экстремистским идеологиям, обещающим возврат к четким ролям. Параллельно с этим женщины сталкиваются с проблемой "суперженщины": от них ожидают успеха в карьере, идеального дома, соответствия общественным требованиям красоты и материнства - высокие требования, которые могут вызвать стресс и выгорание, что свидетельствует о том, что равенство в ожидания возможно, опережает равенство в поддерживающих структурах.

В культурном плане диалог продолжается: что такое токсичная мужественность против здоровой мужественности? Должно ли общество поощрять мужчин быть более традиционно мужественными или продолжать принимать свои женские стороны? Действительно ли женщины становятся счастливее после отказа от традиционных ролей, или многие из них втайне тоскуют по ясности определенных ожиданий? Разные группы и регионы по-разному отвечают на эти вопросы. Например, Скандинавские страныВ странах, которые являются одними из самых гендерно равных, также отмечается очень высокая удовлетворенность жизнью и нормализована гендерно-нейтральная политика в области воспитания детей и работы. Напротив, некоторые общества, быстро перенявшие западные гендерные нормы, ощущают обратную реакцию - часть населения призывает к "возвращению" к традициям перед лицом того, что они воспринимают как социальную деградацию (это видно на примере движений в некоторых странах Восточной Европы, Ближнего Востока и даже в США с некоторыми консервативными или религиозными возрождениями). Реальность, скорее всего, заключается в балансе: выгоды от освобождения людей от жестких ролей огромны, но люди также приспосабливаются к новому социальному равновесию. Инверсия гендерных ролей, во многих отношениях, является эксперимент продолжается - сконструированная социальная эволюция, не имеющая исторических прецедентов.

С академической точки зрения можно сделать вывод, что движущими силами этого столетнего сдвига действительно были активнаяКаждый культурный тренд - будь то непокорность флаппера, расширение потребительских прав домохозяйки, феминистские протесты, андрогинность рок-звезды или вирусный хэштег - намеренно или ненамеренно изменил "социальный сценарий" для гендерных отношений. Роли "мужского" и "женского" больше не являются противоположными и фиксированными, а представляют собой точки на спектре человеческого поведения, которые индивиды могут смешивать и изменять. Как заметил один культурный комментатор, оглядываясь назад, конечным наследием этих глобальных тенденций стал мир, в котором человек в идеале может быть "свободные от табу, экспериментальные, находящиеся в контакте как с мужскими, так и с женскими аспектами себя"и более интегрированное человечество за пределами старых бинеров. И хотя традиционалисты могут оплакивать утраченное, а прогрессисты праздновать обретенное, ученые будут продолжать анализировать эту грандиозную социальную трансформацию еще не одно десятилетие. Инверсия гендерных ролей, вызванная потрясениями XX века, остается одним из самых значимых и определяющих событий современной социальной истории, активно формирующим новые черты и возможности для всех людей в обществе.