序論と要点

Divorce rates – measured here as the percentage of marriages that end in divorce – vary dramatically worldwide. Cultural and religious norms play a significant role in shaping attitudes toward divorce, alongside legal frameworks and socio-economic factors. Predominantly religious societies that discourage or prohibit divorce tend to have far lower divorce incidences. Meanwhile, more secular or permissive cultures often see higher divorce rates. Key takeaways include:

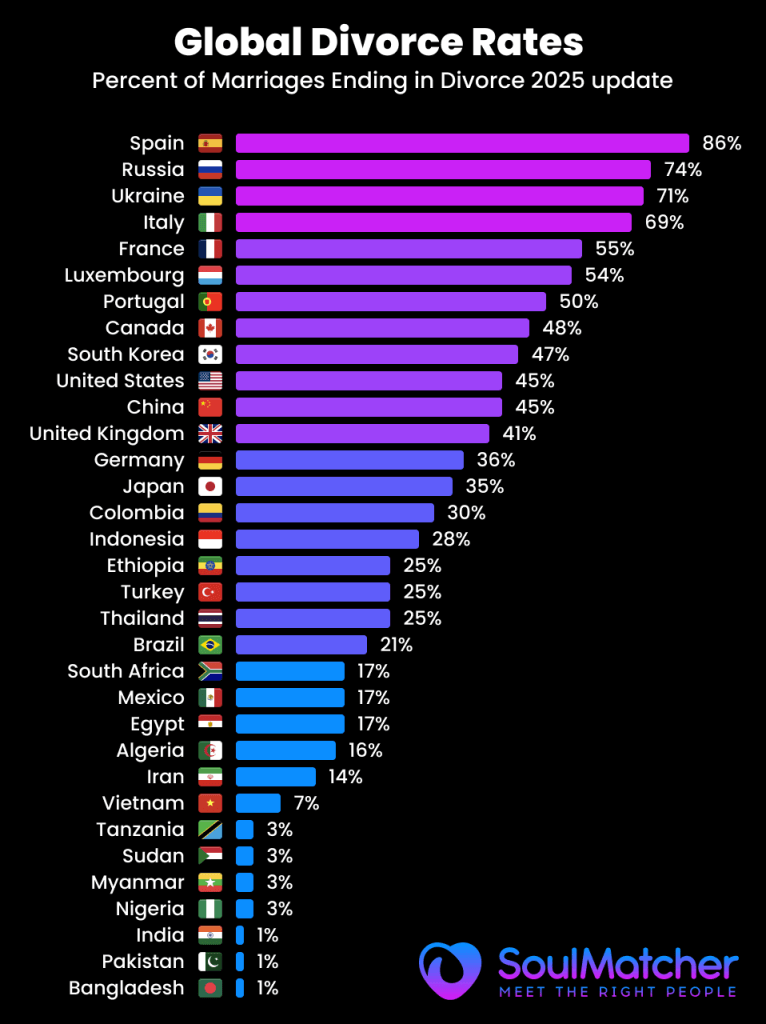

- 広いグローバル・レンジ: 国によっては、ほとんど 結婚の0%が法的離婚に至る (離婚が禁止されているフィリピンなど)がある一方で 結婚の80%以上が離婚に至る (近年のポルトガルやスペインなど)。ほとんどの国はこの両極端の間にある。

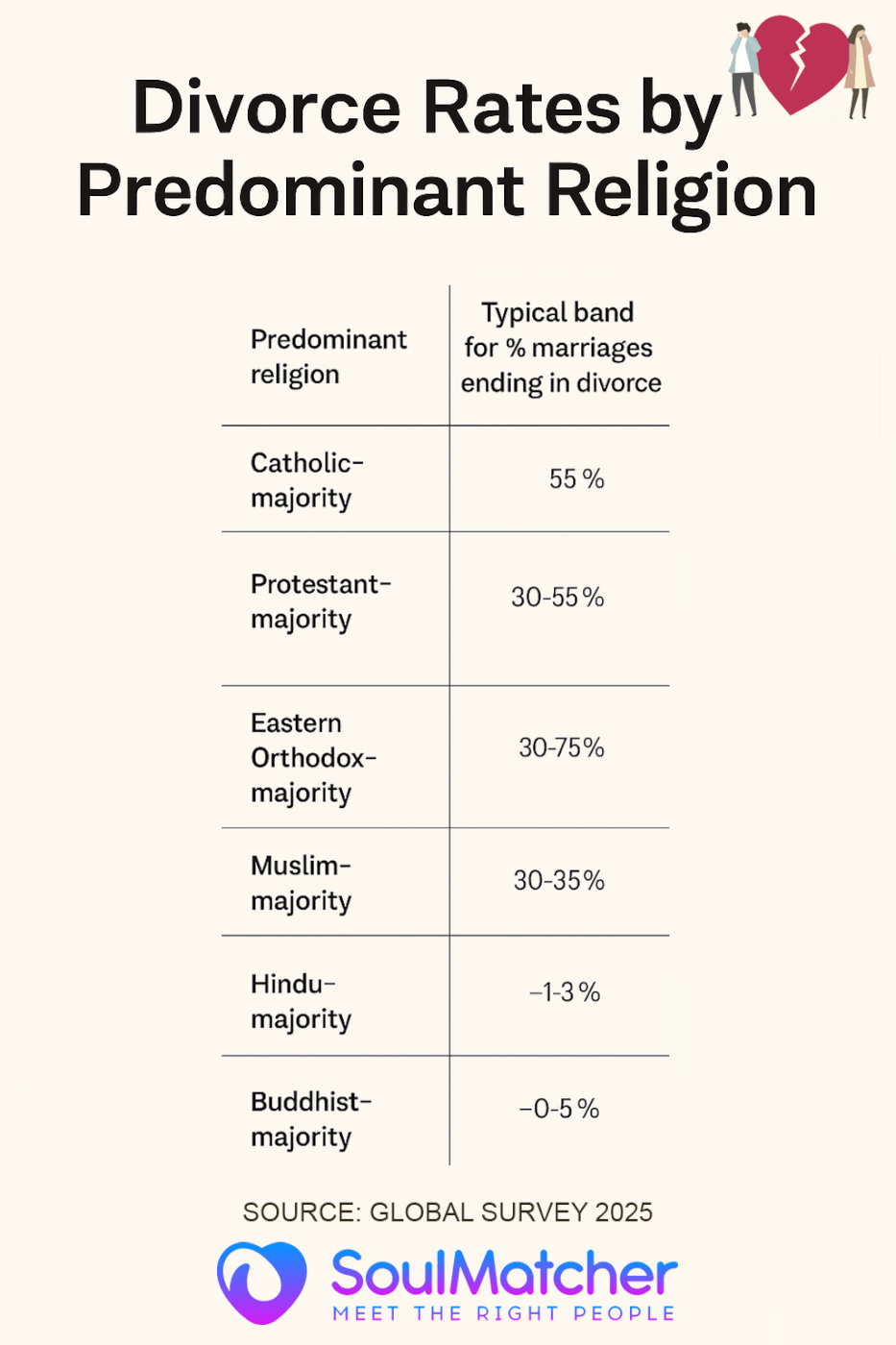

- 宗教的制限対世俗的自由化: 宗教的に離婚が厳しく禁止されている社会(カトリックやヒンドゥー教の伝統など)では、離婚率は非常に低い。宗教の影響力が弱まったり、法律が自由化されたりすると、伝統的に宗教色の強い国でも離婚率が上昇する(例えば、カトリック教徒が多数を占めるポルトガルの離婚率は2020年に94%まで急上昇した)。

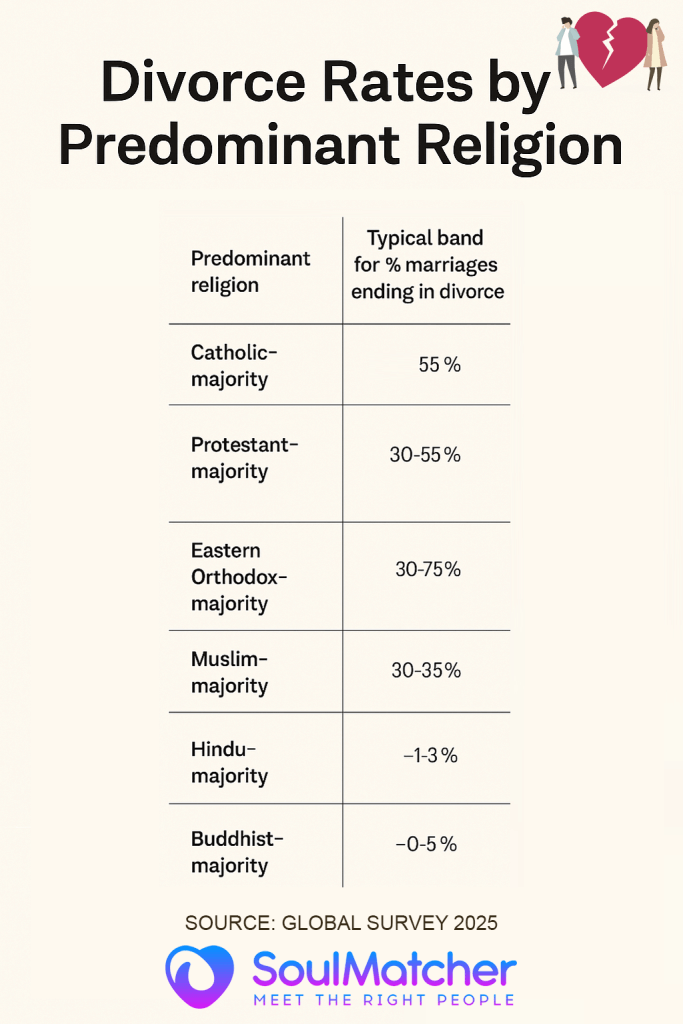

- 信仰によるパターン: イスラム主要国 一般に、離婚率は低いか中程度(多くの場合、20%以下)と報告されている、 ヒンドゥー教徒が多い社会 が最も低く(~1%)、そして カトリック主要国 教会の影響により低水準にとどまっている国もあれば、世俗化後は世界最高水準に匹敵する国もある。 プロテスタントが多数を占める国と世俗的な国 一般的に離婚率は中程度から高く(約40~50%)、離婚が社会的に容認されていることを反映している。 仏教徒の多い国 の結果はまちまちで、近代化の影響を受けない限り、通常は低い方である。

- 注目すべき外れ値: ユニークなケースは、法律と文化がいかに宗教と交わるかを浮き彫りにしている。例えば フィリピン (80%カトリック)は、世界でも2カ国しかない民事離婚のない国のひとつであり、離婚率は事実上ゼロに保たれている。対照的だ、 ポルトガル (同じくカトリック教徒が多数を占める)現在、世界離婚ランキングのトップで、90%以上の結婚が破局に終わっている。 インドの ヒンドゥー社会では、スティグマ(汚名)のために離婚率が極めて低い(~1%)。 ロシア (正統派のキリスト教徒だが世俗的な考え方の持ち主)の離婚率は74%と最も高い。これらの異常値は、宗教的教義だけで離婚の普及率が決まるわけではないことを強調している。

下の写真 表1 本書では、特定の国における離婚率と婚姻率について、その主な宗教とデータ年とともにスナップショットを掲載し、世界的な対照の激しさを示している。続いて、主な宗教的背景を横断した離婚率の詳細な比較と、その根底にあるパターンの分析を行う。

国別・主な宗教別の離婚率

表1:主要国の離婚率 (離婚に至った婚姻の割合、最新の入手可能な年):

| 国名 | 主な宗教 | 離婚に至る結婚 | データ年 |

|---|---|---|---|

| ポルトガル | ローマ・カトリック | 47% | 2023 |

| ロシア | 東方正教会 | 73.6% | 2020 |

| 米国 | キリスト教(プロテスタントが大多数) | 45.1% | 2020 |

| トルコ | イスラム教(スンニ派が大多数) | 25.0% | 2018 |

| エジプト | イスラム教(スンニ派が大多数) | 17.3% | 2010 |

| インド | ヒンズー教 | ~1% | ~2011 |

| フィリピン | ローマ・カトリック | ~0% (離婚違法) | 2024 |

| タイ | ぶっきょう | 25.5% | 2005 |

| ベトナム | 民俗/宗教(仏教遺産) | 7.0% | 2015 |

| チェコ共和国 | 支配的な宗教がない(世俗的) | 45.1% | 2018 |

表1: 離婚対婚姻比率は、ある年の新婚件数に対する離婚件数を百分率で表したものである。(例えば ポルトガルの94% は、その年の婚姻件数100件に対して離婚件数が94件であったことを意味する)。この指標は婚姻数が減少したときに急上昇することがある(2020年のCOVID-19で見られたように)ので、まれに100%を超える値が出ることがある。直接的な生涯離婚確率ではないが、この比率は離婚有病率のスナップショットとして有用である。以下では、優勢な宗教というレンズを通してこれらの数字を検証する。

カトリック教徒の多い国

の国では カトリック が支配的な信仰であるため、伝統的に離婚はまれである。 しゅうきょう そして、歴史的にも、 法的禁止 離婚についてカトリック教会は離婚を禁じており(結婚は不可分とされている)、例外的な場合にのみ離婚無効を認めている。カトリックが多数を占める国の多くは、20世紀まで民事離婚を違法としていた、 イタリア (1970年に合法化)、 ポルトガル (1975年)、 スペイン (1981), アイルランド (1996), チリ (2004年)、そして マルタ (2011年)法律で離婚が認められたのはごく最近のことである。

こうしたカトリックの強い姿勢によって、離婚率は何世代にもわたって極めて低く抑えられてきた。 アイルランド そして マルタ 離婚の合法化が比較的遅かったにもかかわらず、アイルランドの離婚率はヨーロッパで最も低い。例えば、アイルランドの離婚率は2017年時点で約15%である。マルタでは2011年まで離婚は違法だったが、2018年になってもその比率はわずか~12%にとどまっている。

しかしだ、 世俗化と法改正 そのため、カトリック教徒が多数を占めるいくつかの社会では、ここ数十年で離婚率が急上昇している。その顕著な例が ポルトガル80%のカトリック人口を擁するポルトガルは、現在、離婚率が世界で最も高い国のひとつである。2020年、ポルトガルの離婚・結婚比率は次のように急上昇した。 94% - つまり、その年は結婚とほぼ同数の離婚があったことになる。(これは、パンデミック(世界的大流行病)による婚姻件数の減少が、この比率をさらに悪化させた)。より "正常な "時代でさえ、ポルトガルとそのイベリア半島の隣国は スペイン (同じくカトリック教徒が多い)の離婚率は非常に高い。 85% 最近のデータによると、スペインでは結婚のうち離婚に至るものが多い。これは、教会の強い影響下にあったこれらの国々では離婚が少なかった数十年前からの劇的な変化を示している。この変化の原因は 離婚法の自由化、宗教性の低下、社会規範の変化 結婚を中心に

カトリック教徒の多い他の国々 緩やかな離婚率.例えば、 ポーランド (伝統的に非常にカトリック的な)離婚と結婚の比率は、ほぼ同じである。 33%.これはヨーロッパの平均よりも低く、ポーランドの夫婦の多くが、離婚を抑制するカトリックの価値観をいまだに堅持していることを反映している。同様に、カトリックの伝統を持つラテンアメリカ諸国では、例えば、以下のようになる。 メキシコ (2009年時点で17%)と ブラジル (2009年時点で21%)-離婚率は上昇しているが、比較的緩やかである。これらの文化圏のカップルの多くは、カトリック社会における離婚の汚名のために、非公式な別居を選択するか、疎遠であっても法的には結婚生活を続けている。

A 顕著な異常値はフィリピンである。 カトリック80%以上 そして 法律で離婚を全面的に禁止 (バチカン市国以外でこのような禁止令がある唯一の国である)。その結果、フィリピンの正式な離婚率は、実質的に以下の通りである。 ゼロ - 結婚を解消できるのは、取り消しか法的別居しかないが、これはまれである。カトリックの教義に根ざしたこの法的厳格さにより、同国の離婚統計は世界で最も低い水準に保たれている。文化的にも、結婚は一生続く神聖なものと考えられている。これとは対照的だ、 ポルトガル - 教会の反対にもかかわらず離婚が一般化しているように、世俗的な態度がいかに宗教的教義に優先するかを示している。

概要 カトリック教徒が多数を占める国では、宗教的・法的な障壁があるため、歴史的に離婚率が非常に低かった。こうした障壁が残っている国(フィリピン、最近までマルタ)では、離婚は極めてまれである。しかし、カトリック社会が世俗化し、離婚を合法化したところでは、離婚率は世界最高水準にまで急上昇している(スペイン、ポルトガル)。その カトリックの "離婚格差" 伝統的な教義を守ることで離婚許容度が低くなる一方で、世俗的な文化の変化により、非カトリック社会と同等かそれ以上の離婚率が生じる可能性があるのだ。

プロテスタント多数国

プロテスタント・キリスト教は一般に、カトリックよりも離婚に寛容であり、結婚を一定の条件下(宗派による)で解消できる民事契約とみなしている。プロテスタントが多数を占める国の多くは、民事離婚法をいち早く制定した。その結果 離婚が社会的、法的に容認されるようになったのはそれ以前である。 これらの社会では、離婚率が比較的高い。

の中で 米国歴史的にプロテスタント教会が支配的であったアメリカでは、社会的受容が進むにつれ、20世紀を通じて離婚率が上昇した。今日のアメリカでは、離婚と結婚の比率は全国で 45% - おおよそ 結婚100組のうち45組が離婚に至る - これは離婚率の高い国のひとつに数えられている(ある世界ランキングでは100カ国中19位)。プロテスタントをルーツとする他の国々も同様の数字を示している、 カナダ (結婚の48%が離婚に至る)。 英国 (2010年代半ばの時点で~41%)が同じ範囲にある。で 北欧伝統的にプロテスタントであったが、現在は非常に世俗的であり、離婚率も40-50%前後で推移している。 スウェーデンを所有している。 50% 結婚の最終的な結末は離婚である。 デンマーク について 55% - ヨーロッパで最も高い。このような高い離婚率は、離婚法(無過失離婚など)が甘いだけでなく、離婚を夫婦関係の破綻に対する容認できる解決策とみなすリベラルな社会的態度を反映している。

注目すべきは、プロテスタントが多数を占める国々である、 宗教性はまだ重要である がある。例えば米国では、宗教色の強いプロテスタントのコミュニティ(特定の福音派グループなど)の離婚率は全国平均よりやや低いことが多いが、世俗的または文化的にリベラルな地域は離婚率が高い。とはいえ、その差はわずかなものである。最も宗教色の強い米国の州でさえ、結婚年齢が早いことやその他の社会経済的要因もあって、離婚率はかなり高い。全体として プロテスタントの影響を受けた文化では、結婚の解消はかなり一般的で、広く容認されている 宗教的規範がより禁止的な社会と比較して。

歴史的に見ると、ヨーロッパのプロテスタント改革派(16世紀以降)は、結婚を秘跡ではなく契約と位置づけた。 民事離婚の道を開いた.このイデオロギーの転換により、プロテスタント社会はより早く離婚を正常化する道を歩むことになった。20世紀までには、以下のような国々が離婚を容認するようになった。 英国とスカンジナビア カトリック諸国がまだ離婚を禁止している間に、合法的な離婚手続きを確立したのである。この遺産は今日の統計にも表れている。 北欧諸国 (スウェーデン、デンマーク、フィンランド、ノルウェー)はルター派プロテスタントの伝統を持ち、離婚率は一貫して45-55%前後と報告されている。その イギリス 同様に、近年では結婚のおよそ40-42%が離婚に至っている。

要約すると プロテスタントが多数を占める国々は、一般的に中程度から高い離婚率を示している(結婚の2組に1組から3組に1組が離婚)。 これらの社会では、離婚は残念なことではあるが、人生の正常な一部であると広く受け入れられている。プロテスタントの主流宗派の宗教的教えは一般的に離婚を推奨していないが、結婚生活が破綻した場合(不倫、虐待、和解しがたい不和など)には離婚を認めており、これはより寛容な民法に沿ったものである。その結果、カトリックやヒンドゥー教に比べ、文化的な烙印は低く、カップルは合法的に別れることに積極的である。ここで重要なのは 世俗化 これらの国々では、宗教的な障壁がさらに減少している。多くの人々が非修行者であるため、宗教的な不承認は個人的な離婚の決定にはほとんど関与しない。

東方正教会主要国

東方正教会(ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、ギリシャ、セルビアなどで信仰されている)は、伝統的に離婚に関して中間的な立場を占めている。 特定の状況下での離婚を認める (カトリックが明確に禁じているのとは異なる)。歴史的に、東方正教会は個人の再婚を2、3回まで認めており、不倫や育児放棄などの場合には、改悛の情があるにせよ、離婚を容認してきた。このやや寛大な姿勢は、様々な文化的・政治的要因と相まって、正教会が多数を占める国々では複雑な結果をもたらしている。

スラブおよびポスト・ソビエト諸国 20世紀の世俗化と社会の激変が主な原因である。例えば ロシア文化的にロシア正教徒である(70%以上が正教徒である)。 74%.最近のデータによれば、ロシアの結婚の4分の3以上は離婚に終わっており、ロシアは世界でもトップかそれに近い。同様に、正教徒が多い ウクライナ の離婚率は約 71% 2020年に ベラルーシ (正統派が大多数)も高い割合を示している。 60-65% 最近の統計では、離婚に至る結婚の割合が増加している。これらの数字は、宗教的な教えというよりも、結婚の遺産を反映している。 共産主義時代の世俗政策経済的ストレス、家族規範の変化などである。ソビエト連邦のもとでは、早くから離婚が非常に身近なものとなり、政策に変動はあったものの、20世紀後半までには、これらの社会のほとんどが離婚を比較的正常化した。この傾向は現在も続いており、現代のロシアとその近隣諸国では、結婚の回転率が高い。ある報告書によれば、ロシアの離婚率は「結婚全体の4分の3以上が破局に終わる」ことを意味しており、この統計は正教の教義というよりも、経済的不安定や社会的価値観の変化に起因しているとされている。

一方、伝統的に正教会の国でありながら、宗教的な影響が強かったり、社会経済的な条件が異なっていたりする国もある。 離婚率の低下.例えば、 ギリシャ (ギリシャ正教徒が大多数)の離婚率はおよそ38%であり、ヨーロッパの平均よりも低い。おそらく、より伝統的な家族構造と教会の影響(ギリシャ正教は離婚を認めているにもかかわらず、離婚を奨励している)によるものであろう。 セルビア 同様に、2018年時点で離婚に至った結婚の数は約27%であり、中程度のレベルである。これは多くのイスラム教やヒンズー教の社会よりはまだ高いが、より世俗化された北の正教会諸国よりはかなり低い。

要約すると 正統派が多数を占める社会は、単一のパターンを示しているわけではないの 最も世俗的なもの(例:ロシア、ベラルーシ) の離婚率は世界で最も高い水準にある。 より宗教的または伝統的な正教会のコミュニティ(ギリシャなど) 離婚を適度なレベルに抑える正教会は原則的に離婚を認めているため、カトリックほど絶対的な宗教的障壁はない。ソビエト連邦崩壊後の極端な離婚率は、神学以上に、その国の社会的・経済的原動力(都市化、アルコール中毒、貧困、男女の役割の変化)を物語っている。正教が強い社会的勢力を保っている国では、離婚が全面的に禁じられているわけではないにせよ、和解と結婚の真剣さを強調し、離婚率をいくらか低く維持するのに役立っている。

イスラム教徒の多い国

で イスラム主要国宗教法(シャリーマ法)では離婚は一般的に認められているが、離婚の普及率は文化的規範や法的枠組みによって大きく異なる。イスラム教では、結婚は契約であり 離婚離婚は許されているが、気まぐれに行われると「神に嫌われている」と表現されることが多い。イスラム教の伝統的な慣習では、妻よりも夫(妻を拒絶できる)の方が離婚しやすいが、多くの国ではより公平になるよう法改正が行われている。社会的には、多くのイスラム文化は離婚、特に女性にとって離婚に汚名を着せるため、歴史的に離婚率は低く抑えられてきた。とはいえ、これらの社会では離婚する法的能力は常に存在しているため、社会的または経済的な状況が変化すれば、カトリックやヒンズー教の文脈に比べれば宗教的な障害は少なく、離婚は起こりうるし、実際に起こっている。

全体として、今日、イスラム教徒の多い国の多くは、次のように報告している。 低離婚率 - 20%が多い。 インドのムスリム社会 (インドはヒンドゥー教徒が多数を占めるが、個人法ではイスラム教徒が多い)離婚率は比較的低い。 バングラデシュ そして パキスタン 結婚に比して離婚が少ない(正確な数字は難しいが、一桁台の割合である)。具体的な例を挙げよう、 タジキスタン (イスラム教徒90%以上)であった。 10% 2009年の離婚率 インドネシア世界最大のイスラム教国である日本も、伝統的に離婚率は非常に低かったが、女性の権利の向上と都市化に伴い、近年は上昇傾向にある(それでも、欧米に比べれば離婚率ははるかに低い)。

アラブ諸国 離婚率は低いか中程度の傾向がある。 エジプト例えば、イスラム教徒が大半を占める社会である。 17% の結婚が離婚に至っている(2010年現在)。エジプトでは離婚が合法であるにもかかわらず、結婚が非常に重視され、離婚を避けようとする家族の圧力が高い(過去10年間に離婚件数は多少増加したが、その割合はまだ緩やかである)。 ヨルダン そして レバノン 最近のデータでは、離婚率は26~27%程度であり、南アジアや東南アジアよりは高いが、世界的に見ればまだ比較的低い。

しかし、かなりのばらつきがある。イスラム教徒が多数を占める国の中には、世俗的で経済的に発展している国もある。 離婚率が高い. トルコ例えば、トルコは人口比で99%のイスラム教国だが、世俗的な共和制国家であり、家族法は比較的自由である。トルコの離婚率と婚姻率の比率は次の通りである。 25% (結婚の4組に1組が離婚に至る)。これは中東の大半よりは高いが、それでもアメリカやヨーロッパの半分のレベルである。 カザフスタン文化的にはイスラム教だが、世俗的な中央アジアの国の離婚率は、およそ1%である。 34%.での 中央アジア ソ連の影響により、離婚はある程度社会的に容認されるようになった。 モルドバ (イスラム教徒が多い)などは、世界の離婚率の中位(30~40%)に位置している。

について 湾岸諸国 もうひとつ興味深いケースがある。次のような場所である。 サウジアラビア, クウェートそして アラブ首長国連邦これらの社会が近代化するにつれて、離婚率は上昇している。サウジアラビアの離婚率と婚姻率は以下の通りである。 37.5% これは、保守的という評判からすると驚くべきことである。これは、ṭalāqの発音が簡単であることや、都市部の若いカップルの意識が進化していることに起因している可能性がある。同様に カタール の比率は約33%であった(2011年のデータ)。一方、湾岸諸国の伝統的な社会は次のようなものだ。 オマーン または イエメン データはまばらだが、大家族の構造がしっかりしているところでは離婚が少ないという逸話がある)。

イスラム世界における極端な異端児の1人がいる。 モルディブ - モルディブは小さな島国であり、歴史的に世界でも最も離婚率の高い国のひとつであった(文化的に、特に女性の間で、複数回の結婚と離婚が一般的であった)。モルディブの離婚率は表1には記載されていないが、100%イスラム教国であるにもかかわらず、現地の習慣が大きく異なるため、過去には例外的に高かったことが指摘されている(モルディブはかつて人口1,000人あたり5.5件の離婚を記録し、粗離婚率では世界一であった)。

概要 イスラム教徒が多数を占める国のほとんどは、次のことを維持している。 離婚率の低さ 離婚を認めながらも、結婚生活を続けることを奨励しているイスラムの教えに沿ったものである。スティグマと家族の圧力が、離婚を珍しいものにしている(南アジア、アラブ世界の大部分など)。近代化、都市化、法改正が進んだ地域(トルコ、中央アジアの一部、湾岸諸国など)では、離婚は一般的ではない。 離婚はますます増えている が、それでも一般的には欧米の水準を下回っている。カトリックやヒンドゥー教に比べて)イスラム教は離婚に関して比較的柔軟であるため、社会情勢が許せば、宗教的な障害なしに離婚することができる。しかし、実際には イスラム社会の伝統的価値観は、しばしばブレーキとして機能する その結果、同じように近代的ではあるが、より世俗的な社会よりも離婚率が著しく低くなっている。このパターンは一様ではなく、女性の教育、経済的自立、政府の法律(女性のためのクラの利用可能性など)といった要因が、イスラム世界における離婚の普及率にスペクトルをもたらしている。

ヒンドゥー教徒が多い国

ヒンドゥー教では、結婚の永続性を文化的に重視している。伝統的なヒンズー教の哲学では、結婚(ヴィヴァハ)は神聖なものであり、生涯を共にするものである。 "死ぬまで" - 歴史的に 古典的ヒンドゥー法に離婚の概念はない.近代的な法規範(1955年のインドのヒンズー婚姻法など)は離婚を認めているが、ヒンズー教徒が多い社会では離婚にまつわるスティグマは依然として極めて高い。その結果 離婚に至る結婚の割合は、ヒンドゥー教徒が多い国では世界で最も低い。.

最も明確な例は インド世界のヒンズー教徒の大多数が住む国である。インドの離婚率の低さは有名である。 結婚の1%が離婚に至る様々な調査や統計によると、インドは世界ランキングで常に上位に位置している。世界ランキングでは、インドは常に 最低 ある分析によれば、「インドの離婚率は最も低く、わずか1%」である。インドでは60年以上前からヒンズー教徒の離婚が合法化されているにもかかわらず、である。この数字の低さは、社会的に離婚がしばしば最後の手段とみなされ、特に女性にとって社会的な恥を伴うことを反映している。インドのカップルの多くは、家族的なプレッシャーや子供への配慮、終生結婚を重視する文化的価値観から、不幸な状況でも結婚を続けている。今でも一般的なお見合い結婚には、カップルが一緒にいられるよう、家族の強い関与が伴うことが多い。

ヒンドゥー教徒が多数を占める、あるいは影響を受けている他の社会でも、同様のパターンが見られる。 ネパールヒンドゥー教徒が大半を占める同国は、離婚率も極めて低い(正確な数字を見つけるのは難しいが、おそらく結婚の数パーセントしか離婚に至っていないと思われる)。 スリランカ仏教徒が多数を占める一方で、ヒンドゥー教徒は少数派であり、同じような南アジア文化観を持っている。この国は、人口1,000人当たりの粗離婚率が約0.15と世界で最も低い国のひとつであり、結婚が破綻する割合はごくわずかである(わずか1~2%)。これらの文化では、離婚はしばしば義務の不履行とみなされ、地域社会の規範によって奨励されない。

重要なのは 法的・経済的要因 も一役買っている。インドでは、裁判所を通して離婚を成立させるのは長くて面倒な手続きであるため、離婚を躊躇する人が多い。特に農村部では、女性が夫に経済的に依存していることも、離婚率を低く抑えている(結婚生活を離れることが経済的に不可能な場合があるため)。さらに、正式な離婚を伴わない非公式な別居や別居のような解決策も時々見られるが、統計には反映されない。

離婚に対する寛容さが、都市部の若いヒンズー教徒の間で徐々に変化しているしかし、そのベースは非常に低い。インドの首都圏では、離婚に対する考え方が徐々に自由化され、離婚も少しずつ一般的になってきている(特に虐待やお互いの相性が悪い場合)が、都市部でも世界的な水準に比べると離婚率は低い。ピュー・リサーチの調査によると、インド人は信仰を問わず離婚を否定的にとらえ続けている。

要約すると ヒンドゥー教徒が多い社会は、離婚に対する文化的抵抗が最も強い。その結果、離婚率は世界で最も低くなっている。その結果 ~インドでは結婚の約1%が離婚に至る結婚がほぼ普遍的であり、未亡人になるまでほとんど永久に続く。これは 根強い社会的価値観 - 家族の義務やカルマといったヒンドゥー教の信仰や、現実的な障壁が影響している。社会規範が進化し、女性の力が強まるにつれて、離婚率は上昇するかもしれないが、当面、ヒンドゥー文化圏の離婚率は世界の他の地域と比べて非常に低いままであろう。

仏教徒の多い国

仏教の教えは、カトリックの教義のように離婚を明確に禁じてはいない。仏教における結婚は、宗教的な秘跡というよりも、社会的な契約として捉えられている。この宗教では、調和と苦しみの軽減に重きを置いているため、離婚は認められているが、苦しみの原因となる場合は避けるのが理想とされている。実際には 仏教徒の多い国の離婚率は中程度から低い宗教的な禁止というよりは、地域の伝統や法的な仕組みに大きく影響されている。

で 南・東南アジアしかし、仏教徒の多い社会では、保守的な社会規範や家父長制的な家族構造もあって、歴史的に離婚率が低かった。例えば スリランカ (仏教徒70%)の離婚率は極めて低く、前述のように粗離婚率は人口1,000人当たり約0.15人で、離婚に至る結婚の割合はごくわずかである(2~3%のオーダー)。スリランカの文化では結婚が非常に重視されており、離婚は合法だが、比較的珍しく、汚名を着せられている。 ミャンマー(ビルマ) そして タイ仏教徒が多いタイも、伝統的に安定した結婚を重視してきたが、ここ数十年で離婚件数が増えているタイは例外である。

タイ は仏教徒の多い国で、近代化とともに離婚が頻繁に起こるようになった。2000年代半ばの時点で、タイの離婚率は約8割だった。 25% (結婚の4組に1組が離婚に至っている)。このことは、宗教としての仏教が障壁になっているわけではないが、タイの文化的規範(ある面では比較的リベラルである)がより多くの婚姻解消を許容していることを示唆している。それでも、タイの~25%は、ヨーロッパやアメリカの一部で見られる~50%をはるかに下回っている。仏教の影響を受けている他の東南アジア諸国は、次のような国である。 ベトナムベトナムは離婚率が非常に低い。 7% 儒教的家族観が強く、おそらく社会主義政府が家族の安定を推進していることを反映している。ベトナムは公式には世俗的/無神論的な統治を行っているが、文化的には多くの人が家族の結束を重視する仏教や儒教の伝統の影響を受けており、これが離婚率の低さ(7%はインドに次いで世界最低レベル)につながっていると思われる。

東アジアでは、仏教と他の哲学が混在している。 緩やかな離婚率. 日本 そして 韓国 は仏教徒が多数派ではないが(仏教とキリスト教と世俗主義が混在している)、仏教の伝統を受け継いでいる。日本の離婚率は 35% (近年の結婚の場合)-中程度のレベル。韓国は 47% これは比較的高く、欧米諸国に匹敵する。これらの東アジアのケースは、社会が工業化し個人化するにつれて、宗教的なタブーがなくても離婚が一般的になることを示している。仏教や儒教の理念だけでは、社会情勢が変化すると離婚の増加を防ぐことはできなかった。しかし、日本や韓国の離婚率は、アメリカやロシアのような国の離婚率のピークをやや下回っている。

大まかに言えば 仏教徒の多い国では、ヒンズー教や厳格なカトリックの国のように離婚が極端に少ないということはない。しかし、世俗的な西側諸国やポスト・ソビエト諸国で見られるような非常に高い水準は、他の要因がそれを押し上げない限り、回避されている。典型的な範囲は、離婚に至る結婚の5-30%であろう。 カンボジア そして ラオス離婚率は低いと推定される(正確な統計は少ないが、おそらく10%以下であろう)。 ブータン (大乗仏教王国)も同様に結婚を重んじ、データは限られているが離婚の発生率は低い。

要約すると 離婚に対する仏教の影響は間接的 - この宗教は離婚を禁止も奨励もしていないため、結果はその地域の文化や法律に左右される。多くの仏教文化は、調和、社会秩序、家族単位を重視するため、離婚率は低い傾向にある。タイや東アジアの都市部のように、近代化や西洋化が定着した地域では、それに応じて離婚率も上昇しているが、一般的に仏教徒の多い地域では、依然として離婚率は低いと報告されている。 非仏教先進地域と比較して離婚件数が少ない。タイ(~25%)と世俗的なヨーロッパ(50%+)や中国(44%)の比較は、文化的な構造、おそらく仏教に影響された価値観や地域社会の圧力が、婚姻破綻の程度を緩やかにしていることを示している。

世俗社会と非宗教社会

の国では 単一の宗教が支配的でない、または社会が高度に世俗的である。宗教的な制約よりも、社会経済的な要因や個人の選択によって、離婚率は高くなる傾向にある。世俗社会は個人の幸福と自律を優先することが多く、結婚は個人的な契約であり、当事者にとってうまくいかなくなれば解消できるものと考えられている。宗教的な烙印がなければ、離婚はより常態化した人生の出来事となる。

ここでいうひとつのカテゴリーとは ポスト共産主義諸国 何十年もの間、宗教が抑圧され、世俗的な人口が大半を占めるようになった。例えば チェコ共和国 は世界でも有数の無宗教国(無宗教者は70%以上)であり、離婚と結婚の比率が高い。 45%.同様に バルト三国 そして 中央ヨーロッパ 高度に世俗的な国々は、40~50%の範囲の離婚率を報告している(例:エストニア~48%、ラトビア~46%、ハンガリー~33~35%)。これらの割合はヨーロッパの近隣諸国と一致しており、一度離婚がタブー視されなくなると、世俗社会における結婚の約半数が、現代生活における普遍的な圧力(経済的ストレス、性別役割分担の変化、結婚生活を続ける社会的圧力の低下など)のために、最終的に破綻する可能性があることを反映している。

別の例を挙げよう。 中国伝統的な宗教が政策に果たす役割は小さい(公式には無神論国家だが、文化的には儒教や民間慣習の影響を受けている)。中国の離婚率はここ数十年で著しく上昇し、約8割に達している。 44% 2018年までに急速な都市化と法改正(中国は2000年代に離婚を容易にした)により、離婚が急増した。実際、中国では1980年代から2010年代にかけて離婚件数が4倍に増加し、汚名が薄れていった。儒教的な家族の価値観がいまだに一定の影響力を持つ一方で、若い世代はますます離婚を受け入れるようになっている。中国政府は離婚率の上昇を懸念し、2021年に離婚を申請するカップルに対して「冷却期間」を設けたほどだ。とはいえ、中国の例は、宗教的な強い抑制がなければ、一世代のうちに離婚率が非常に低い国からかなり高い国へと移行する可能性があることを示している。

西ヨーロッパ たとえ名目上はキリスト教徒であったとしても。その結果、西ヨーロッパ諸国の多くは、歴史的な宗教に関係なく離婚率が高くなっている。例えば フランス (歴史的にはカトリックだが、現在は非常に世俗的である)。 51% の結婚が離婚に至っている。 ベルギー (54%)と オランダ (49%)は似ている。 スカンジナビア諸国 (スウェーデン、デンマーク、フィンランド)は最も世俗的な社会としてよく挙げられるが、離婚率も最も高い(前述のように約50~55%)。さらに ルクセンブルク世俗化されたカトリックの小国で、2019年の離婚率はヨーロッパで最も高かった。 79% の結婚が離婚に至っている)。このことは、宗教的信心が薄れると、経済、法律、文化的受容といった他の要因が決定的な決め手となることを強調している。

すべての世俗社会や非宗教社会で離婚率が高いわけではなく、正式な宗教とは関係のない文化的な理由で低い離婚率を維持している社会もあることは興味深い。 ベトナム 正式な宗教性が低いにもかかわらず、儒教的な家族文化が強いため、離婚が非常に少ない(~7%)。もう一つの例は グアテマラグアテマラは離婚リスクが低い(ベトナム、マルタと並んで「離婚に至るリスクが低い」国のひとつに挙げられている)。これは次のことを示唆している。 「世俗的」は離婚率の高さと同義ではない - 強力な代替文化規範の有無が鍵となる。ベトナムの場合、規範は家族の団結と社会の調和である。対照的に、チェコ共和国やフランスなどでは、個人の選択が優先されるため、離婚容認率が高くなる。

まとめると 世俗的な国では、一般的に離婚率が高くなる。.このような社会の人々は、不満足な結婚から離れる可能性が高く、法制度もそれを比較的容易にしている(無過失離婚など)。過去最高の離婚率(ポルトガルの~94%、スペインの~85%、ロシアの~74%)はすべて、宗教が個人の生活にほとんど口を出さない環境で起きている。とはいえ、世俗主義は文化と相互作用する。家族中心の文化的価値観が強い世俗的な社会では、欧米の離婚水準に達しない場合もある。しかし、全体的には グローバルパターンは明確 - 社会が世俗的で近代的になると、離婚がタブー視されなくなり、離婚に至る結婚の割合が大幅に増加する傾向がある。

結論宗教と離婚-パターンと例外

世界的には 優勢な宗教と離婚有病率の関係 は明らかだが、絶対的なものではない。例えば、カトリックやヒンドゥー教の教えは離婚を強く戒めており、フィリピンやインドなどでは離婚率が非常に低い。これとは対照的に、プロテスタントや世俗的な倫理観は離婚を容認しており、離婚率の高さ(ヨーロッパや北米の大部分では40~50%)と一致している。イスラム社会はその中間に位置し、離婚は宗教的に認められているが社会的には緩和されており、離婚率は上昇傾向もあるがほとんど低率である。仏教の影響を受けた文化も、一般的に離婚率は低いか中程度である。

しかしだ、 世俗化と法改正は宗教的伝統を覆すことができる.注目すべき例としては、ポルトガルやスペインのようなカトリックが多数を占める国々が離婚件数でトップに立っていることや、ロシアのような正教会の国々が、建前上は宗教的に保守的であるにもかかわらず、離婚件数が非常に多いことなどが挙げられる。これらの事例は、経済的要因、法的な離婚のしやすさ、都市化、社会的価値観の変化が、伝統的な宗教社会であっても離婚パターンを劇的に変化させる可能性があることを示している。

対照的だ、 法的障壁 (フィリピンのように)、(インドや多くのイスラム教徒のコミュニティのように)永続的な社会的スティグマは、近代化にもかかわらず離婚率を極端に低く保つことができる。したがって、各国の離婚率は、以下のような組み合わせから生じる。 しゅうきょうその 宗教的信奉の強さ, 民事離婚法そして、より広い 文化意識 結婚に向けて。

まとめると、宗教は規範を設定する上で強力な役割を果たしている。 「離婚に対する「寛容さ - 保守的な信仰ほど離婚が少ないが、それは運命ではない。世界がより相互につながり、価値観が変化するにつれ、従来は離婚の少なかった社会でも離婚が増えるかもしれないし、離婚の多い地域でも政策や社会的な取り組みが結婚の安定に役立つかもしれない。現在の世界情勢は、古くからの宗教的な結婚の理想を堅持する一方で、そうした理想が新たな規範に取って代わられる急速な変化を示している。宗教と離婚の相互作用は今後も進化し続けるだろうが、こうしたパターンを理解することは、事実上結婚が破綻しない国もあれば、若いカップルの「死がふたりを分かつまで」が生涯続く確率と裁判になる確率がほぼ同じ国もある理由を説明するのに役立つ。

収穫

離婚に関する法律や社会規範は世界中で大きく異なっており、その違いには支配的な宗教的伝統が重要な役割を果たしている。宗教の影響が強い国、たとえばカトリックやイスラム教が普及している国では、離婚率が著しく低いことが多く、一方、世俗的な社会やプロテスタントが主流の社会では、離婚率が高くなる傾向がある。世界的に離婚率が非常に低い国の多くは、カトリック、イスラム教、ヒンズー教、仏教が主流であり、宗教的・文化的価値観の影響が顕著に表れている。対照的に、より世俗的な国や歴史的にプロテスタントの国では、離婚は比較的一般的で、社会的にも受け入れられている。 米国のカップルの39% 離婚に至る以下は、各国の離婚率のパターンを多数派の宗教別に分類し、それぞれの代表例と傾向を示したものである。

カトリック教徒の多い国

カトリックの教義は歴史的に離婚を禁じており、このことはカトリックが多数を占める多くの国々で、離婚に対する厳しい法律や社会的スティグマとなっている。その結果、これらの国では一般的に 離婚率の低さ.例えば、 アイルランド そして イタリア - どちらも伝統的にカトリックを信仰している。 マルタカトリック色の濃いこの国では、2011年まで離婚が合法化されなかった。 人口1,000人当たりの離婚件数0.8件.カトリック教徒が大多数を占めるラテンアメリカのいくつかの国でも、同様に低率である: チリ 離婚は2004年に導入されたばかりで、その割合は依然として非常に低い(人口1,000人当たり0.9人程度。 結婚の3%).で コロンビア そして メキシコしかし、法律や社会的な考え方が自由化するにつれて、離婚率は上昇している。全体として、カトリックが優勢な社会は結婚の永続性を重視しており 離婚はしばしば社会的不評を買う離婚率の低さに貢献している。

プロテスタントが多数を占める(そして世俗的な)国々

プロテスタントの宗派が一般的な国や、広く世俗的な欧米社会では、離婚が多い傾向にある。 より頻繁に、社会的に受け入れられる.プロテスタント・キリスト教は、一般的に一定の条件下で離婚を認めており、これらの社会の多くは、時間の経過とともに、より自由な離婚法(無過失離婚など)と、離婚を個人の選択とみなす文化を発展させた。その結果 離婚率 プロテスタントが多数を占める国のプロテスタント信者の数は、世界的に見ても最も多く、通常、約8,000万人である。 人口1,000人当たり2-3件の離婚 毎年。例えば イギリス おおよそ 人口1,000人当たりの離婚件数1.9件などの北欧諸国がある。 スウェーデン 広がる 1,000人につき2.5人.米国(歴史的にプロテスタントが多数を占めるが、宗教的には多様である)でも同様に高い発生率である。 人口1,000人当たりの離婚件数2.4件これはおよそ 結婚の39% 離婚に至る。これらの国々で離婚率が高いのは、多くの場合、次のようなことが関係している。 個人主義的で世俗的な態度 結婚、経済的自立の拡大(特に女性)、不幸な結婚を終わらせるための宗教的・法的障壁の減少。まとめると、プロテスタントや非宗教的な社会では、一般的に以下のように考えられている。 中〜高離婚率これは、離婚を普通の人生の決定として文化的に受け入れていることを反映している。

イスラム教徒の多い国

ほとんどの場合 イスラム主要国 伝統的な展示 低~中程度の離婚率しかし、イスラム法は離婚を認めている。多くのイスラム文化圏では、社会的・宗教的規範が家族単位の崩壊を強く戒めており、そのため歴史的に離婚はあまり一般的ではなかった。例えば、南アジアや湾岸諸国の保守的なイスラム社会では、粗離婚率が人口1,000人当たり1人をはるかに下回ると報告されている。 カタール例えば、離婚率は約8%である。 1,000人当たり0.7世界でも最低の部類に入る。このような低い数字は、しばしば次のような理由に起因している。 離婚にまつわるスティグマ、結婚生活を続けることへの家族のプレッシャー、法的なハードル (例えば、シャリーアを基盤とする家庭裁判所における調停や待機期間の要件など)。しかし、イスラム世界にはかなりの多様性があり、離婚レベルが上昇している国もある。都市化、性別役割分担の変化、法改正によって、中東の一部では離婚件数が増加している。特に、次のような国々では離婚が増加している。 クウェート そして ヨルダンおおよそ 結婚の35-48% これは欧米諸国に匹敵する割合である。顕著な異常値は モルディブ (同じくイスラム教徒が大多数を占める)である。 世界で最も高い離婚率、人口1,000人当たり約5.5件.モルディブでは、離婚手続きが比較的簡単である(例えば、モルディブの伝統である 「トリプル・タラク)や連続再婚がこの異常な高率の一因となっている。まとめると、イスラム教の教えは安定した結婚を重んじるが(それに従って、イスラム教徒が多数を占める国の多くは離婚率が低い)、 近代化と地域の慣習の違いにより、さまざまな問題が生じている。 - 世界で最も低い離婚率から、世界最高水準に迫る離婚率まで。

ヒンドゥー教徒が多い国

離婚は非常に難しい ヒンドゥー教徒が多い社会では珍しい.ヒンズー教の文化的・宗教的精神は、結婚の神聖さに強い重きを置いている。結婚はしばしば、社会的契約とみなされるだけでなく、一生続くと期待される神聖な絆とみなされる。ヒンドゥー教では インド世界最大のヒンドゥー教徒大国である日本では、離婚率が低いことで有名だ。 結婚の1% が法的離婚に至っている。つまり、年間の離婚率はごくわずかである。 人口1,000人当たり0.1~0.2人世界最低である)。このような低い数字を支えているのは 離婚に対する強い社会的烙印また、家族的・社会的相性への期待に導かれた見合い結婚が普及している。夫婦間に不和があっても、インド(やヒンドゥー教徒が多数を占める他の国々)では、多くのカップルが結婚している。 ネパール)は、文化的な圧力のため、法的な離婚をするよりも、非公式な別居を選んだり、不幸な結婚に耐えたりしている。法的な障害も一役買っている。歴史的にインドの離婚法では、過失(不倫、残酷さなど)を示す必要があり、そのハードルは高かった。その結果 ヒンドゥー教徒が多い国の離婚率は常に世界最低伝統的な規範や家族構造が夫婦の解消を妨げている。

仏教徒の多い国

仏教徒が多い国もまた、その傾向がある。 離婚率の低さしかし、これは宗教的な明確な禁止事項よりも、文化や法律の影響の方が大きい。仏教は離婚を明確に禁じてはいないが、調和、寛容、争いの解決を重視しており、それが結婚を維持することへの社会的期待につながることもある。さらに、仏教徒の多い国の多くは、家族の結束と安定を非常に重視する文化的価値観(儒教やその土地の伝統と絡み合っていることが多い)を共有している。例えば スリランカ仏教徒の多いこの国には、現在、世界有数の仏教国がある。 世界で最も低い離婚率、人口1,000人当たりわずか0.15人.スリランカの法律では、離婚するためには(不貞や虐待などの)落ち度を証明する必要があるため、手続きが難しく、離婚率が低く抑えられている。同様に ベトナム (仏教や民間宗教が盛んで、カトリックも少数派である)。 1,000人あたり0.2.ミャンマー、タイ、シンガポールなど、仏教の影響を受けた東南アジアや東アジアの多くの社会では、離婚は伝統的に珍しいことだったが、近代化とともに頻繁に行われるようになった(たとえば、タイの離婚率は社会規範の変化とともにここ数十年で上昇した)。注目すべきは 文化的・法的要因 (これらの国々で離婚件数が少ないのは、仏教の教義だけでなく、(家族の圧力、社会的烙印、難易度の高い離婚手続き)が鍵を握っている。全体として、仏教徒の多い国々は、一般的に以下のパターンに一致している。 宗教的に伝統的な社会ほど離婚率が低い 世界平均よりも。

グローバル・スナップショット 優勢な宗教別の離婚率。 カトリック、イスラム教、ヒンズー教、仏教が多数を占める国の離婚率は、プロテスタントが多数を占める国や世俗的な社会と比べ、はるかに低い傾向にある(年間人口1,000人あたり1人を下回ることが多い)。こうした結果には、各国の法的枠組みと文化的態度(しばしば宗教によって形成される)が大きな役割を果たしている。(この比較にはフィリピンのデータは含まれていない)。

結論

世界全体では 優勢な宗教と離婚率の相関関係. Societies rooted in faiths that discourage divorce (Catholicism, Islam, Hinduism, Buddhism) often report significantly fewer divorces. These low rates are reinforced by 法的障壁 (断層や長い離隔の証明を要求するなど)、そして 社会的スティグマ そのような文化圏では離婚に反対である。他方、離婚に反対する文化がより強い国は、離婚に反対する文化がより強い国である。 寛容な態度 – frequently those with Protestant or secular majorities – see higher divorce rates, reflecting a view of marriage as a reversible contract and the greater social acceptability of ending an unhappy marriage. It is important to note, however, that religion is just one factor. Economic development, urbanization, education, and gender equality も離婚パターンに影響を与える。まとめると、優勢な宗教が教義や文化を通じて、結婚がどのように評価されるかの基調を作る一方で、どの国でも離婚の現実は、宗教的規範、法律、現代社会の変化が複雑に絡み合って生じる。

情報源

- 結婚と離婚に関する国内外の統計報告書(国連、ユーロスタット、国勢調査)

- ピュー・リサーチ・センターと世界宗教データベース(宗教人口統計と社会意識)

- CasinoAlphaのデータ科学者による分析 世界の離婚確率 また、ヨーロッパ(ポルトガル、スペインなど)の離婚率が過去最高を記録したことを報じるニュース(Statista、Yahoo News)もある。

- 宗教と離婚慣行に関する学術的・法的研究。