Télécharger la version PDF :

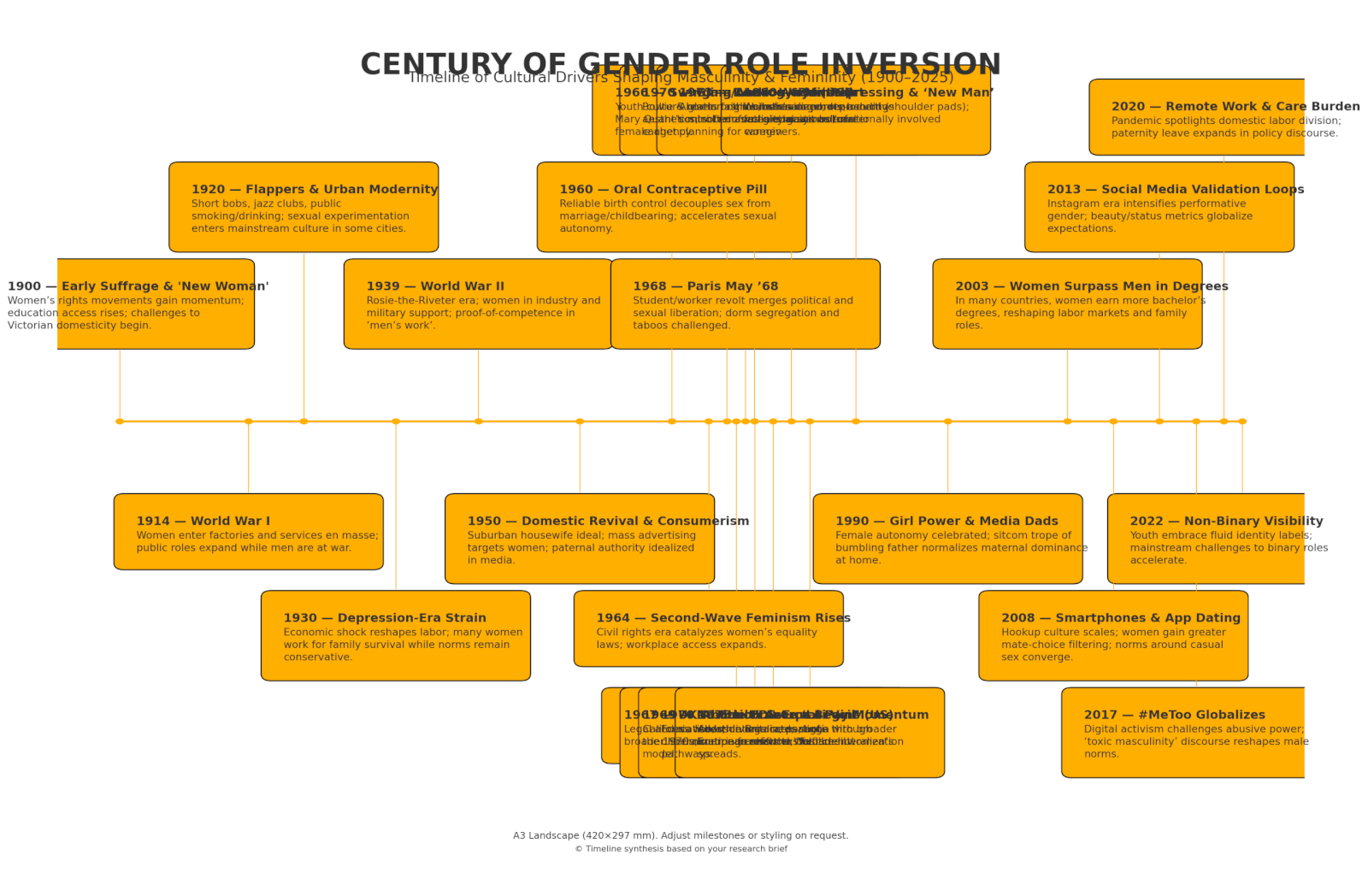

Les années 1920 : Les Flappers et les débuts de la libération des femmes

Dans le sillage de la Première Guerre mondiale, les années 1920 ont été marquées par une remise en cause spectaculaire des normes victoriennes en matière de genre, en particulier dans les sociétés occidentales. Les jeunes femmes "flappers" se coupaient les cheveux en une courte coupe, portaient des robes qui leur arrivaient aux genoux, fumaient et buvaient en public et adoptaient une attitude plus libre en matière de relations amoureuses et de sexualité. Ces "flappers" symbolisaient une "nouvelle race" des femmes qui n'ont plus peur de comportements autrefois réservés aux hommes. La décennie a commencé par l'émancipation politique (par exemple, le 19e amendement aux États-Unis a donné le droit de vote aux femmes en 1920) et a traduit cette liberté par des changements de mode de vie. Les femmes ont rejoint le marché du travail en plus grand nombre et ont participé à la culture de consommation urbaine de manière plus indépendante qu'auparavant. Cette époque a également été marquée par les premières expériences de non-conformité sexuelle ; en fait, les années 1920 ont été décrites comme une période d'expérimentation sociale et sexuelle (influencée par les idées freudiennes), au cours de laquelle les femmes ont été les premières à s'engager dans la voie de l'émancipation. "La bisexualité est devenue chic dans certains milieux urbains. Bien que l'égalité totale reste difficile à atteindre, l'ère des "flappers" a déclenché des changements sociaux que les générations suivantes allaient intensifier. En bref, les années 1920 ont brisé le moule du comportement féminin "approprié" - les femmes ont ouvertement socialisé et exprimé leur désir - plantant les graines d'une inversion à long terme des rôles traditionnels des hommes et des femmes.

L'après-guerre : La domesticité, le féminisme de consommation et les remous de la deuxième vague

La Seconde Guerre mondiale a de nouveau bouleversé la répartition des rôles entre les sexes, les femmes du monde entier occupant les postes laissés vacants par les hommes partis à la guerre. Aux États-Unis et en Europe, les femmes ont travaillé dans des usines de munitions, des bureaux et des fonctions de soutien militaire, prouvant ainsi leur capacité à effectuer un "travail d'homme". Cependant, la paix de 1945 a entraîné une réaffirmation conservatrice de la séparation des sphères de genre. Dans les pays occidentaux, des millions de femmes ont été "démobilisées des "travaux d'hommes" pour laisser la place aux militaires de retour au pays".Les années 1950 ont idéalisé la femme au foyer de banlieue. Les années 1950 ont idéalisé la femme au foyer de banlieue : les médias et les publicitaires ont glorifié le rôle des femmes en tant qu'épouses, mères et consommatrices heureuses dans les nouvelles sociétés d'abondance. Aux États-Unis, par exemple, les campagnes publicitaires vantent à la fois la contribution des femmes à l'industrie en temps de guerre et leur rôle dans la société. "les a encouragées à se lancer dans l'entretien de la maison" comme leur devoir patriotique une fois la guerre terminée. Les spécialistes du marketing ont agressivement ciblé les femmes en leur proposant des appareils ménagers et des aliments prêts à l'emploi qui leur permettaient d'économiser de la main-d'œuvre. les consommateurs primaires de l'économie florissante de l'après-guerre. Ce phénomène, parfois appelé "Féminisme de la consommation - a donné aux femmes un certain degré d'influence (en tant que décideuses au sein du foyer) tout en renforçant les idéaux féminins traditionnels. Pourtant, sous le vernis du conformisme des années 1950, des fissures se forment. Les taux d'éducation des femmes augmentaient discrètement et, au début des années 1960, de nombreuses femmes au foyer instruites ressentaient un "problème sans nom", une profonde insatisfaction face aux limites de la domesticité (comme l'a exprimé Betty Friedan dans La mystique féminine, 1963). Le décor était planté pour la prochaine vague de mouvements de libération. Le paradoxe de l'après-guerre est que l'on a vendu aux femmes un idéal d'épanouissement domestique et de consommation, alors même qu'elles aspiraient à des rôles plus larges - une tension qui alimentera la deuxième vague de féminisme des années 1960 et 1970. En Europe de l'Est et dans l'Asie communiste, un modèle différent est apparu au milieu du siècle : les régimes socialistes ont encouragé la participation des femmes à la main-d'œuvre dans le cadre de la politique de l'État (par exemple, "les femmes soutiennent la moitié du ciel" dans la Chine maoïste). Si, dans la pratique, les femmes portent souvent un double fardeau (travailleur et femme au foyer), le socialisme d'État a fait progresser l'égalité formelle des sexes dans les domaines de l'éducation et du travail. Ainsi, au milieu du 20e siècle, de multiples courants mondiaux - renouveau domestique occidental contre éthique égalitaire orientale - remettaient en question et redéfinissaient la division séculaire de l'homme soutien de famille et de la femme au foyer.

La révolution culturelle des années 1960 : La jeunesse, la liberté sexuelle et la mode

Les années 1960 ont été marquées par une explosion de la révolution culturelle et sexuelle menée par la jeunesse dans une grande partie du monde. En Occident, cette décennie - incarnée par le "Swinging London" - a célébré le "Swing London". modernitéLondres devient l'épicentre d'une nouvelle musique, d'un nouveau style et d'une nouvelle permissivité. Londres devient l'épicentre de la nouvelle musique, du nouveau style et de la permissivité : La minijupe de Mary Quant a scandalisé les générations précédentes, mais elle est devenue un symbole de la nouvelle autorité des femmes sur leur corps et sur la mode. Les jeunes femmes portant des minijupes (et les hommes aux cheveux longs dans la mode de la contre-culture) ont bafoué les codes vestimentaires stricts des hommes et des femmes. L'introduction de la pilule contraceptive au début de la décennie (approuvé au Royaume-Uni en 1961 et aux États-Unis en 1960) a marqué un tournant pour la liberté sexuelle. Pour la première fois, un grand nombre de femmes non mariées pouvaient contrôler leur fécondité de manière fiable, en dissociant la sexualité du mariage et de la procréation obligatoires. Cette évolution technologique et sociale signifiait que les femmes pouvaient, en théorie, avoir des relations sexuelles occasionnelles ou prénuptiales avec moins de conséquences - un domaine auparavant dominé par les hommes. Le "Libération sexuelle s'est développé, encourageant les femmes et les hommes à considérer l'expression sexuelle comme un droit personnel et non comme une transgression morale.

En parallèle, les contre-culture a remis en question pratiquement tous les piliers de l'autorité traditionnelle, y compris les normes patriarcales en matière de genre. En Amérique du Nord, en Europe occidentale et ailleurs, les jeunes ont organisé des manifestations non seulement contre la guerre et l'injustice raciale, mais aussi contre les codes conservateurs qui régissaient les relations entre les sexes. "Permissivité est devenu un mot à la mode dans les années 1960 ; les critiques conservateurs l'ont décrié, mais les jeunes ont adopté des attitudes plus ouvertes à l'égard de la nudité, de la cohabitation et des modes de vie alternatifs. Des centres culturels comme Le Londres branché et L'été de l'amour à San Francisco (1967) ont illustré un monde social mixte de festivals de musique rock, de communes d'"amour libre" et de modes de vie expérimentaux. Les groupes de libération des femmes - les premières féministes de la deuxième vague - sont apparus à la fin des années 1960, s'attaquant directement à l'idée que la domesticité ou la chasteté devaient limiter la vie des femmes. Le slogan "le personnel est politique" illustre la façon dont des questions telles que la contraception, la sexualité et les rôles familiaux font désormais l'objet d'un débat public. En 1969, les féministes américaines organisaient des manifestations qui ont fait date (par exemple, l'Assemblée générale de l'Union européenne). Protestation lors du concours de Miss America en 1968 contre l'objectivation). En résumé, les années 1960 ont brisé de nombreuses attentes liées au genre : les jeunes femmes ont affirmé un droit sans précédent à l'action sexuelle et à la parole publiqueLes jeunes hommes étaient encouragés (par les valeurs de la contre-culture) à être plus émotifs, pacifistes ou communautaires - des traits qui n'étaient pas traditionnellement masculins dans la culture militarisée de l'après-guerre. Cette profonde rupture culturelle a jeté les bases de l'inversion des rôles, car elle a normalisé des comportements et des droits pour les femmes qui avaient été des privilèges masculins, et a permis aux hommes de sortir de leur rôle de pourvoyeur stoïque.

Paris dans les années 1960-70 : Expérimentation sexuelle et "Liberté"

If London was about mini skirts and music, Paris a été le creuset d'expérimentations philosophiques et sexuelles à la fin des années 1960 et dans les années 1970. Les révoltes étudiantes et ouvrières françaises de Mai 1968 marked the era’s spirit of liberation. Famously, the Paris rebellion "a commencé par une revendication des étudiants pour le droit de coucher entre eux". dans les dortoirs des universités, qui s'est transformée en une révolte plus large contre les Le conservatisme étouffant du "papa sait tout". de la France de Gaulle. Dans le quartier latin, les étudiants ont démoli la ségrégation entre les sexes dans les logements du campus pour porter un coup symbolique aux codes moraux traditionnels. Les slogans de mai 68 mêlaient Marx à des allusions sexuelles. "Déboutonnez votre cerveau autant que votre pantalon. - qui montre à quel point la liberté sexuelle était intimement liée à l'éthique de la Nouvelle Gauche. Ce bouleversement a eu des effets durables sur les normes de la société française en matière de genre et de sexualité. Presque immédiatement, un espace s'est ouvert à un activisme qui aurait été impensable dix ans auparavant : La première organisation française de défense des droits des homosexuels radicaux (FHAR - Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire) a été créée en 1971.et un militant Mouvement de libération des femmes (MLF) a également pris son essor. Les intellectuels et artistes parisiens des années 1970 sont réputés pour leur mode de vie avant-gardiste : mariages libres, liaisons bisexuelles et rejet général des règles de la famille bourgeoise. Les célèbres philosophes Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartrepar exemple, a entretenu une relation ouverte avec des liaisons bisexuelles, reflétant une tendance plus large dans la bohème parisienne à remettre en question l'exclusivité des paires hétéro-normatives. En effet, le terme même de "bisexuel chic" a été appliquée dans les années 1970 à la sous-culture glam rock et artistique (dont Paris était l'un des centres), où il était à la mode de jouer avec le genre et l'orientation. Ce qui était autrefois furtif ou condamné - par exemple la bisexualité, la cohabitation sans mariage - a acquis un certain cachet auprès des citadins sophistiqués.

Bien entendu, ces libertés n'ont pas été accordées sans heurts. Les segments catholiques et patriarcaux traditionnels en France (et ailleurs) ont reculé devant l'érosion des valeurs familiales. Mais le génie était sorti de la bouteille : à la fin des années 1970, le droit français lui-même a rattrapé le changement culturel (par exemple, la légalisation de l'avortement en 1975 et l'assouplissement du divorce), comme nous le verrons plus loin. Dans le monde entier, des schémas similaires ont été observés : Scandinavie ont adopté très tôt l'ouverture sexuelle (à la fin des années 1960, le Danemark avait une culture de la jeunesse permissive et florissante), Japon a connu un mouvement étudiant radical et "moga" (Certaines régions d'Amérique latine ont vu l'émergence de scènes artistiques contre-culturelles qui ont repoussé les limites du genre (bien que sous des régimes plus répressifs). Paris reste cependant emblématique de la "liberté" de cette époque en matière d'amour et de sexe - un moteur actif clé dans la redéfinition de la féminité (comme aventureuse, et non pas démunie) et de la masculinité (comme permissive et non possessive). Le rôle de la ville dans l'ingénierie sociale des caractéristiques de genre était de normaliser l'idée que les la liberté personnelle et l'authenticité l'emportent sur les attentes traditionnelles des hommes et des femmes, accélérant ainsi l'inversion des rôles.

Réformes juridiques : Avortement, divorce et redéfinition de la famille

Dans les années 1960-1980, une série de changements mondiaux cruciaux sont intervenus par l'intermédiaire de l'Union européenne. législation qui ont fondamentalement modifié le mariage, la reproduction et la famille, domaines dans lesquels les rôles masculins et féminins étaient historiquement ancrés. L'un des principaux fronts a été la la légalisation de l'avortement. L'Union soviétique avait fait œuvre de pionnier en légalisant l'avortement volontaire en 1920, dans un geste précoce d'émancipation des femmes (bien que cette pratique ait été restreinte par la suite sous Staline). Mais c'est à la fin des années 1960 et dans les années 1970 que de nombreux pays ont libéralisé l'avortement à plus grande échelle. C'est le cas, par exemple, Loi britannique sur l'avortement de 1967 a légalisé la procédure sur la base de critères généraux, la La Cour suprême des États-Unis Roe v. Wade décision en 1973 a supprimé les interdictions et garanti aux femmes américaines le droit à l'avortement au cours du premier trimestre, et La loi Veil en France en 1975 ont légalisé l'avortement après un débat national passionné. Des dizaines d'autres pays (du Canada à l'Allemagne en passant par l'Inde et la Chine) ont également élargi l'accès à l'avortement à cette époque, en s'appuyant sur des arguments relatifs à la santé des femmes, à l'autonomie corporelle et au coût social des grossesses non désirées. L'impact sur les rôles des hommes et des femmes a été important : la capacité des femmes à contrôler leur fécondité signifiait qu'elles pouvaient planifier leur éducation et leur carrière de manière plus fiable, ce qui remettait en cause l'ancien postulat selon lequel la vie d'une femme serait inévitablement centrée sur la procréation continue. Elle a également modifié la dynamique du pouvoir dans les relations sexuelles : la crainte d'une grossesse a longtemps été un frein à l'activité sexuelle des femmes, et une fois cette crainte réduite, les femmes ont pu avoir des rapports sexuels sur un pied d'égalité avec les hommes. Dans des sociétés aussi diverses que l'Italie (qui a légalisé le divorce en 1970 et l'avortement en 1978) et Inde (qui a légalisé l'avortement en 1971)Ces réformes ont à la fois répondu à la libération des femmes et l'ont favorisée.

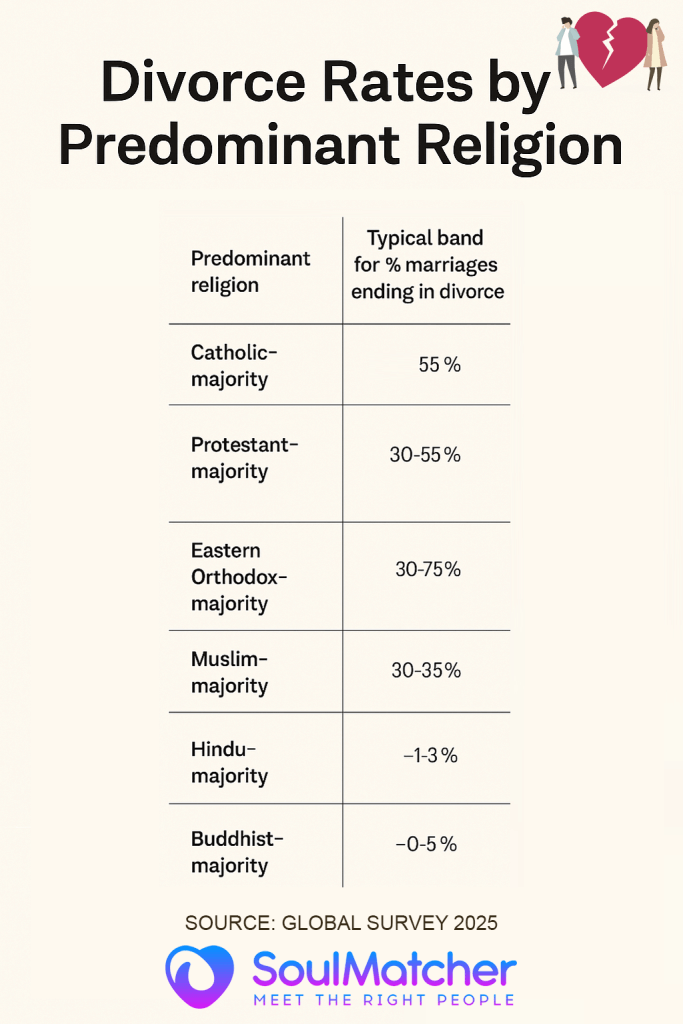

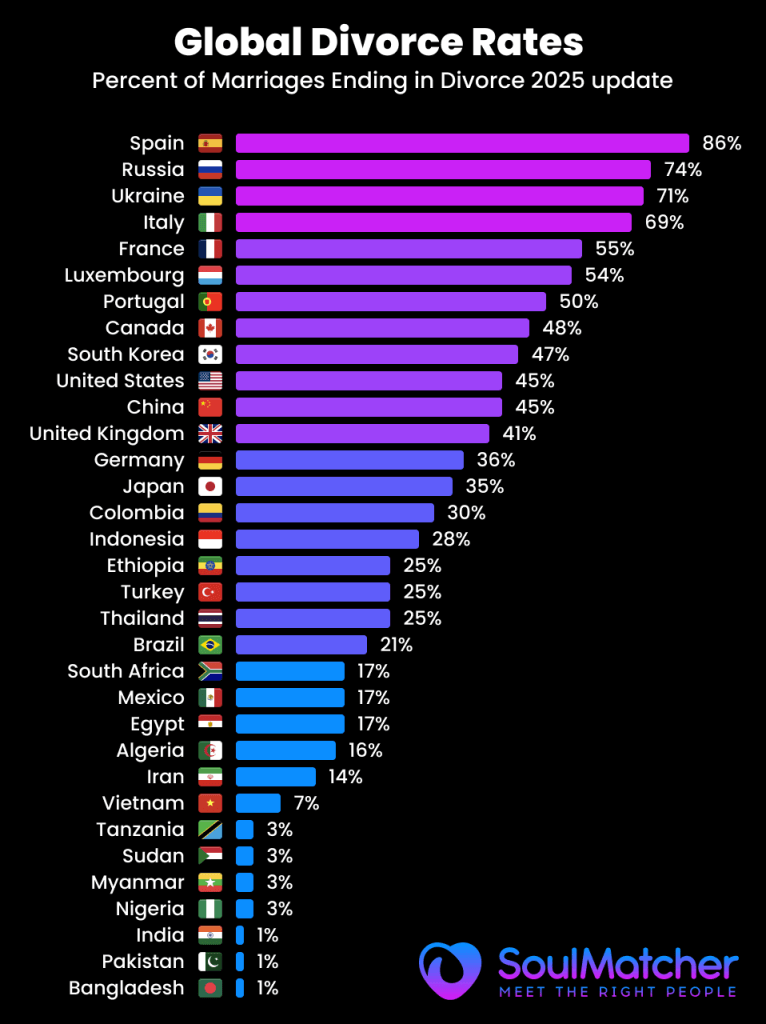

Tout aussi transformatrice a été la libéralisation des lois sur le divorce. Traditionnellement, le divorce (s'il était autorisé) était difficile, stigmatisé et souvent accessible uniquement en prouvant les torts du conjoint (adultère, abus, etc.), ce qui enfermait généralement les femmes dans des mariages intenables en raison de leur dépendance juridique et économique. Cette situation a rapidement changé vers la fin des années 1960. La loi californienne de 1969 sur le divorce sans faute - la première aux États-Unis - autorisait le divorce par consentement mutuel sans attribution de responsabilité. Au cours de la décennie suivante, pratiquement tous les États américains ont fait de même, vidant de sa substance la notion de mariage en tant que contrat indissoluble. Une vague similaire a touché d'autres pays : par exemple, Loi britannique de 1969 sur la réforme du divorce (La Suède avait auparavant assoupli le divorce, et même les nations traditionnellement catholiques ont fini par céder (l'Espagne en 1981, l'Irlande seulement en 1996, mais sous une forte pression sociale à ce moment-là). Le résultat immédiat a été une "La révolution du divorce - de 1960 à 1980, les taux de divorce plus que doublé aux États-Unis, et une hausse similaire s'est produite dans une grande partie de l'Europe. En gros, les 50% des couples américains qui se sont mariés en 1970 ont fini par divorcercontre moins de 20% pour ceux qui se sont mariés en 1950. Soudain, la perspective d'un contrat sexué à vie (l'homme pourvoyeur et la femme au foyer liés par une union permanente) n'était plus garantie. Les femmes pouvaient sortir d'un mariage malheureux et le faisaient de plus en plus, d'autant plus que la stigmatisation diminuait. Les hommes, quant à eux, ne pouvaient pas compter sur une épouse qui resterait au foyer. sans tenir compte de l'épanouissement. Les chercheurs notent que le pic de divorces de cette époque a été surdéterminé - les changements juridiques ont "ouvert les vannes", aidés par la révolution sexuelle (qui facilite les liaisons extraconjugales), l'augmentation du taux d'emploi des femmes et la prise de conscience des féministes qui ont donné aux épouses plus de liberté pour quitter un mariage insatisfaisant. Les conséquences à long terme de ces réformes sur les rôles des hommes et des femmes sont complexes. D'une part, elles libérer les femmes de la dépendance forcée et encourageait une plus grande égalité (les partenaires savaient que chacun devait être satisfait, faute de quoi l'union risquait de prendre fin). D'autre part, l'éclatement de la structure familiale traditionnelle a introduit de nouveaux défis sociaux : monoparentalité, familles recomposées et débats sur le devenir des enfants. Les observateurs de l'époque ont parlé d'une "crise de la famille", mais à la fin du XXe siècle, le divorce et le remariage étaient devenus monnaie courante. Les rôles de l'homme et de la femme au sein du mariage ont également changé : avec la possibilité légale de quitter le mariage, le mariage est devenu davantage une entreprise d'épanouissement individuel (modèle de l'"âme sœur") qu'une institution de devoir et de sacrifice. Cette nouvelle éthique mettait l'accent sur la communication émotionnelle et la flexibilité - des compétences traditionnellement considérées comme féminines - et, à bien des égards, poussait les hommes à s'adapter davantage que les femmes, puisque ces dernières n'étaient plus censées tolérer un arrangement unilatéral. En résumé, la libéralisation juridique de la reproduction et du divorce à la fin du 20e siècle a activement réorganisé les attentes en matière de masculinité et de féminité : les femmes ont acquis un pouvoir et des droits publics qui leur étaient auparavant refusés, tandis que l'autorité traditionnelle des hommes au sein du ménage a été formellement réduite.

Culture populaire et médias : L'évolution des images de la masculinité et de la féminité

Tout au long du XXe siècle et au début du XXIe siècle, la culture populaire, le cinéma et la musique ont été de puissants moteurs de l'évolution des rôles des hommes et des femmes. Ils ont non seulement reflété l'évolution des normes, mais l'ont souvent accélérée en fournissant de nouveaux modèles et récits pour les hommes et les femmes. Dans les années milieu des années 1900Après la Seconde Guerre mondiale, par exemple, Hollywood a commencé à présenter des fissures dans la façade du héros masculin stoïque. Après la Seconde Guerre mondiale, un genre de films a vu le jour, qui mettait en exergue le rôle de l'homme stoïque. "La masculinité en crise. Des vedettes classiques comme John Wayne se sont plaintes que les hommes à l'écran devenaient "trop névrosés", et des personnages comme le Jim Stark de James Dean dans Rebelle sans cause (1955) ou les rôles sensibles de Montgomery Clift signalent un nouvel archétype : le jeune homme vulnérable, émotionnellement complexe, en conflit avec la vieille autorité patriarcale. Ces des "soupirants" sensibles et féminisés". (comme certains critiques les ont surnommés) étaient souvent présentés comme des protagonistes sympathiques aux prises avec leur identité, les attentes de leur famille, voire un sous-texte homoérotique. La popularité de James Dean, par exemple, témoigne d'une résonance culturelle - en particulier chez les jeunes - avec une image masculine qui, à l'instar de celle d'un homme, ne se contente pas d'être une figure de proue. "a pris les caractéristiques historiquement féminines d'être à la fois objet et victime".Il n'en reste pas moins le héros de son histoire. Cette tendance cinématographique reflète les angoisses plus générales des années 1950 concernant le genre : alors que les femmes acquièrent de petites libertés et que les rapports Kinsey (1948, 1953) révèlent des comportements sexuels fluides, la virilité traditionnelle se sent moins sûre. Plutôt que d'être un pourvoyeur infaillible, l'homme est devenu un sujet d'examen et d'introspection dans les médias. Au cours des décennies suivantes, le cinéma et la télévision ont continué à élargir la gamme des masculinités acceptables - des pères doux et soucieux de la famille des sitcoms des années 1980 aux hommes émotionnellement vulnérables des drames des années 1990.

Pour les femmes, l'évolution de la culture pop a été tout aussi frappante. Au début de l'histoire d'Hollywood, les personnages féminins étaient surtout idéalisés en tant que femmes au foyer vertueuses ou en tant qu'amoureuses, mais dans les années 1960 et 1970, de nouvelles images sont apparues. La télévision et le cinéma ont commencé à mettre en scène des femmes indépendantes et axées sur leur carrière. - par exemple, L'émission de Mary Tyler Moore (1970-77) mettait en scène une femme célibataire s'épanouissant dans une carrière dans une salle de rédaction, un scénario presque impensable dans les années 1950. Au cinéma, des personnages comme Bonnie en Bonnie & Clyde (1967) ou Ripley en Alien (1979) ont défié les stéréotypes féminins en s'affirmant, en étant parfois violentes ou en jouant des rôles traditionnellement masculins (Ripley, qui était à l'origine un rôle masculin, est devenue une héroïne d'action emblématique). La représentation des femmes en tant que protagonistes capables a contribué à normaliser l'idée que la force, le leadership et l'intellect n'étaient pas l'apanage des hommes. Simultanément, les artistes féminines ont repoussé les limites de leur style personnel et de leur personnalité publique. Dans les années 1980, des stars de la pop comme Madonna ont pris le contrôle de leur image sexuelle, mêlant le glamour féminin au pouvoir et au sens des affaires, influençant une génération à rejeter le double standard Madonna/putain et à embrasser l'activité sexuelle féminine selon leurs propres termes.

Les défis les plus flamboyants lancés aux normes de genre dans la culture pop ont été lancés par les scènes de la musique et de la mode. Dans les années 1970, la glam rock mouvement illustré par des personnalités telles que David Bowie (et d'autres comme Marc Bolan et Prince par la suite) ont brouillé la masculinité et la féminité comme jamais auparavant. Bowie, en particulier, se maquillait et portait des vêtements androgynes, jouait publiquement avec la bisexualité et adoptait des personnages théâtraux sur scène (comme Ziggy Stardust) qui défient les attentes des hommes et des femmes. Sur la couverture d'un magazine de 1972, Bowie est interrogé de manière provocante sur la question suivante "Êtes-vous assez homme pour David Bowie ?"Il s'agit là d'un véritable défi pour l'homme qui, par sa seule présence, remet en question ce que signifie être un homme. Bowie "a refusé de se conformer aux attentes 'masculines'". Il utilise la mode et la performance pour se libérer et encourager ses fans à faire de même. Comme le souligne une analyse, son indifférence à l'égard de la masculinité traditionnelle - être "en contact avec les aspects masculins et féminins" de sa personne - a attiré des jeunes qui "se sentait libre" des contraintes sociétales. Le style de l'ère glam (hommes en paillettes, femmes en smoking, etc.) a eu un effet d'entraînement : il a semé les graines de l'acceptation des expressions ultérieures de l'identité de genre non binaire ou fluide. À la fin du XXe siècle, il était beaucoup moins choquant de voir un artiste pop masculin avec de l'eye-liner ou une femme avec le crâne rasé, alors que de telles choses auraient suscité l'indignation au cours des décennies précédentes.

Les médias populaires ont également abordé directement les questions d'égalité entre les hommes et les femmes. Les années 80-90 ont apporté des thèmes féministes dans les films grand public (par exemple Thelma et Louise en 1991, un film de compagnons de route féminin qui inversait le scénario des hors-la-loi masculins) et la littérature (l'essor des auteurs féministes et LGBTQ qui ont gagné un large lectorat). En outre, la portée mondiale de la culture pop américaine et européenne a permis de diffuser ces nouvelles images de l'homme et de la femme dans le monde entier. Un adolescent de Brésil ou Inde dans les années 1990, par exemple, pouvaient regarder des films ou des vidéos musicales occidentaux et être inspirés par la vue de femmes rock stars ou de héros masculins compatissants, influençant ainsi subtilement les normes locales en matière de genre. Inversement, les industries cinématographiques locales ont également commencé à refléter le changement : en BollywoodDans les années 90 et 2000, on voit davantage de protagonistes femmes de carrière et de héros romantiques sensibles et égalitaires, ce qui indique un changement par rapport aux formules hyper-macho et coy-féminines du cinéma indien antérieur. En résumé, la culture pop a activement les traits de genre modifiés en fournissant de nouveaux archétypes : elle a appris aux hommes qu'il pouvait être cool d'être attentionné (pensez à l'évolution du machisme inflexible de James Bond vers les héros plus déchirés émotionnellement des récents films d'action), et elle a appris aux femmes que l'affirmation de soi et l'autonomie pouvaient être admirables (la célébration du "girl power" dans les années 1990, par exemple). L'effet à long terme est une génération qui a grandi avec des notions plus fluides de ce que les hommes et les femmes peuvent faire - un courant culturel sous-jacent essentiel à l'inversion des rôles traditionnels.

Éducation et lieu de travail : Convergence des rôles et "la nouvelle femme"/"le nouvel homme"

Un autre domaine décisif de la transformation des rôles des hommes et des femmes a été la l'accès à l'éducation et l'inclusion dans le monde du travail. Vers 1900, dans la plupart des sociétés, l'enseignement supérieur était essentiellement masculin et la plupart des femmes mariées ne travaillaient pas en dehors de la maison. Au XXIe siècle, cette situation s'est complètement inversée dans de nombreuses régions. Dans les pays de l États-UnisPar exemple, les femmes sont passées de 24% des diplômes de licence en 1950 à environ 50% au début des années 1980Aujourd'hui, elles dépassent les hommes - en 2003, on comptait environ 1,35 femme diplômée de l'enseignement supérieur pour 1 hommeDes étapes similaires ont été franchies au niveau mondial : les femmes sont aujourd'hui plus nombreuses que les hommes à s'inscrire à l'université au Canada, dans une grande partie de l'Europe, en Amérique latine et dans certaines régions d'Asie. Cette révolution éducative a été à la fois le moteur et le résultat de l'évolution des normes en matière de genre. Les filles, plus nombreuses à recevoir une éducation supérieure, ont retardé leur mariage et se sont orientées vers des carrières, et pas seulement vers des "emplois jusqu'à la maternité". À la fin des années 1960, les attentes des jeunes femmes avaient changé. "a changé radicalement" - elles ont commencé à étudier des matières traditionnellement dominées par les hommes (sciences, droit, médecine) et se sont envisagées comme de futures professionnelles. À leur tour, leur réussite universitaire a remis en question les vieilles idées reçues sur la supériorité intellectuelle des hommes et a créé des cohortes de femmes qualifiées pour occuper des postes de direction. Le monde du travail a lentement absorbé ces changements. Les femmes participation au marché du travail a fortement augmenté à partir des années 1960 - aux États-Unis, elle est passée de moins de 40% des femmes adultes en 1960 à 60% en 1999avant de se stabiliser. En Europe occidentale, l'emploi des femmes a également augmenté dans les années 1970-1990, avec la transition des économies vers les industries de services et l'adoption de lois interdisant la discrimination à l'embauche fondée sur le sexe. Même dans les pays où la participation des femmes à la main-d'œuvre est traditionnellement faible (en raison de normes culturelles ou de la religion), comme certaines parties de l'Europe du Sud ou du Moyen-Orient, la fin du XXe siècle a été marquée par des augmentations progressives, en particulier dans les zones urbaines et dans les secteurs de l'éducation et des soins de santé.

L'afflux de femmes dans des lieux de travail autrefois dominés par les hommes est une inversion directe des rôles historiques : les femmes sont les soutiens de famille et les cadres, les hommes s'adaptent au fait de ne pas toujours être les principaux soutiens de famille. Dans les années 1990, il était courant dans de nombreux pays de voir des femmes médecins, avocates, professeurs, politiciennes et soldats. Certains pays ont même vu des femmes diriger des gouvernements (de Indira Gandhi et Margaret Thatcher au 20e siècle et bien plus encore au 21e siècle), brisant le rôle "masculin" ultime de la direction politique. Si les écarts de rémunération et les plafonds de verre persistent, l'impact culturel est profond : un garçon qui grandit en 2025 voit des femmes régulièrement en position d'autorité - en tant qu'enseignantes, patronnes, voire présidentes de son pays - ce qui aurait été rare ou nul un siècle plus tôt. Cela normalise des traits tels que l'affirmation de soi, la pensée analytique et la prise de décision stratégique, qui sont des traits humains et non exclusivement masculins.

Inversement, à mesure que les femmes occupaient des emplois rémunérés, les hommes se sont progressivement engagés davantage dans des activités de recherche et de développement. rôle domestique et rôle d'aidant. La fin du 20e siècle a vu naître le concept de "nouveau père" - un père qui change les couches, pousse la poussette et est un co-parent à part entière plutôt que le lointain soutien de famille d'autrefois. En Europe et en Amérique du Nord, en particulier, les idéaux de la paternité sont passés de la figure du père autoritaire et disciplinaire des années 1950 à celle du père sensible et impliqué dans les années 2000. La littérature et les médias qui prodiguent des conseils aux parents ont commencé à célébrer les hommes capables de s'occuper de leurs enfants. "Le bon père d'aujourd'hui est aussi habile à changer les couches que les pneus. Cette poussée culturelle a été en partie rendue nécessaire par la réalité (les ménages à double revenu exigeaient que les pères partagent la garde des enfants) et en partie idéologique (les recherches féministes et psychologiques soulignaient le rôle affectif du père). De nombreux pays ont introduit des congé de paternité ou "congé parental" à la fin du 20e et au début du 21e siècle, encourageant explicitement les hommes à s'absenter de leur travail pour s'occuper de leur nouveau-né - un concept qui aurait étonné un employeur des années 1950. Dans certains pays nordiques, ces politiques ont permis à la majorité des nouveaux pères de prendre un congé substantiel, renforçant ainsi l'idée que les hommes doivent s'absenter de leur travail pour s'occuper de leur nouveau-né. peut être aussi attentifs à la petite enfance que les mères. L'effet net est que certaines compétences et certains traits de caractère - la patience, la tendresse, les tâches ménagères - autrefois considérés comme intrinsèquement féminins sont désormais des compétences humaines partagées. Les jeunes hommes d'aujourd'hui sont généralement censés (et souvent désireux) de cuisiner, de faire le ménage et de s'occuper des enfants, contrairement à la stricte ségrégation des rôles qui prévalait à l'époque de leurs grands-pères.

Dans le domaine de la l'éducation des enfantsDepuis les années 1970, les écoles ont également tenté de corriger les préjugés sexistes : les manuels scolaires évitent de plus en plus de présenter les garçons comme des médecins et les filles comme des infirmières, par exemple, afin d'élargir les aspirations. Les programmes qui encouragent les filles à s'orienter vers les STIM (sciences, technologies, ingénierie, mathématiques) et, à l'inverse, qui tentent d'intéresser les garçons aux émotions et à la communication (pour réduire les taux d'agression et d'abandon scolaire) représentent des efforts conscients de la part de l'école et de la société. ingénierie sociale pour équilibrer les caractéristiques des sexes. Toutefois, ces changements se sont accompagnés de nouveaux défis. Les résultats scolaires des filles ont grimpé en flèche (au point que, dans de nombreux pays, les filles surpassent les garçons à la plupart des niveaux), et les éducateurs sont désormais confrontés à la question de savoir comment répondre à une nouvelle demande de la part des filles. "La crise des garçons dans l'éducation - certains affirment que l'énergie traditionnelle des garçons est pathologisée et que les modèles masculins dans l'enseignement sont rares. Sur le front domestique, les femmes assument désormais la "double charge" dans de nombreux cas - on attend d'elles qu'elles excellent dans leur travail tout en assumant davantage de responsabilités parentales - ce qui a suscité des appels aux hommes pour qu'ils s'investissent encore plus dans le foyer. De toute évidence, l'égalisation de l'éducation et du travail ne s'est pas traduite par une amélioration de la qualité de l'enseignement. entièrement a inversé tous les aspects de la répartition des rôles entre les hommes et les femmes, mais elle a considérablement érodé l'ancienne notion selon laquelle le sexe d'une personne devait déterminer sa sphère de vie. Une conséquence à long terme visible aujourd'hui est que les hommes et les femmes travailler côte à côte et partager les tâches familialesLes hommes et les femmes de sexe masculin et féminin négocient leurs rôles en fonction de leurs forces personnelles plutôt que de règles sociales préétablies. Cette négociation permanente est elle-même une caractéristique des rôles inversés et fluides.

L'ère numérique (années 2000-2020) : La culture du racolage, les médias sociaux et l'activisme numérique en matière de genre

Au 21e siècle, plusieurs nouvelles forces culturelles sont apparues qui continuent à conduire (et parfois à compliquer) l'évolution des rôles des hommes et des femmes dans le monde. L'une d'entre elles est la généralisation d'un "culture de la prostitution" parmi les jeunes et les jeunes adultes. Avec l'essor de l'internet et des smartphones, les normes en matière de rencontres ont évolué vers des rencontres plus décontractées et immédiates - souvent initiées par le biais d'applications et de médias sociaux - plutôt que vers des fréquentations traditionnelles. Le terme "hookup" (impliquant une rencontre sexuelle ou romantique occasionnelle sans engagement) s'est répandu dans les années 2000. Bien que le sexe occasionnel ait certainement existé à des époques antérieures (en effet, la révolution sexuelle des années 60 l'a rendu plus acceptable), ce qui est notable aujourd'hui, c'est une large acceptation de la notion de "sexe occasionnel". les hommes et les femmes participer à une intimité sans engagement. Sur les campus universitaires et au-delà, il est généralement aussi socialement admissible pour une jeune femme d'avoir une rencontre d'un soir que pour un jeune homme. Il s'agit là d'une inversion significative du double standard qui a prévalu pendant la majeure partie de l'histoire, où la promiscuité des hommes était tolérée (voire vantée), alors que les femmes étaient sévèrement jugées pour le même comportement. Les études menées auprès des jeunes d'aujourd'hui montrent que les motivations qui poussent à "sortir" sont les mêmes pour les deux sexes, allant de la satisfaction physique à la recherche d'un éventuel partenaire, et qu'il n'y a pas de différence entre les deux sexes. les femmes exercent activement leur pouvoir sexuel dans ces contextes, et pas seulement en acquiesçant aux hommes. La technologie a joué un rôle de catalyseur : les applications de rencontres telles que Tinder, Bumble et leurs équivalents internationaux donnent aux femmes la possibilité d'initier le contact (Bumble, notamment, exige que les femmes envoient un message en premier, inversant ainsi le scénario de la poursuite). Cependant, l'essor de la culture du branchement apporte également de nouvelles dynamiques à gérer. Certains chercheurs et critiques sociaux s'inquiètent de la déconnexion émotionnelle ou de l'impact sur la formation de relations à long terme, et il y a d'ailleurs eu un contre-mouvement partiel parmi les jeunes qui valorisent davantage les relations à long terme. "des connexions authentiques" sur la scène des rencontres, qui s'appuient sur le swiping. Néanmoins, l'effet global a été de libérer davantage le comportement sexuel des femmes pour le rendre égal à celui des hommes, et de pousser les hommes à s'adapter à la plus grande sélectivité et indépendance des femmes sur le marché de l'accouplement.

Médias sociaux est une autre arme à double tranchant dans le domaine de l'égalité des sexes. D'une part, des plateformes comme Instagram, YouTube et TikTok ont permis aux individus d'exprimer leur identité de manière créative, donnant ainsi de la visibilité à diverses expressions de genre. Par exemple, les influenceurs androgynes ou non binaires peuvent attirer de nombreux adeptes, normalisant ainsi la variance de la présentation du genre pour un public de masse, ce qui n'était pas le cas des sous-cultures précédentes. D'autre part, les médias sociaux ont sans doute l'intensification des pressions autour de l'apparence et de la validation du genre. Les études de psychologie de l'adolescence indiquent que les filles et les jeunes femmes sont souvent confrontées à une anxiété accrue et à l'objectivation de soi à l'ère d'Instagram - la concurrence pour les "likes" peut renforcer l'idée que leur valeur est liée à la beauté et à la désirabilité, faisant écho à d'anciennes normes patriarcales sous une nouvelle forme. Les hommes aussi sélectionnent des images pour obtenir une validation : avec l'essor des "influenceurs", les jeunes hommes peuvent se sentir obligés d'afficher des signes traditionnellement masculins - physiques musclés, possessions de luxe - pour obtenir un statut en ligne. En ce sens, les médias sociaux peuvent perpétuer certains stéréotypes (par exemple, les femmes en tant qu'objets de beauté, les hommes en tant qu'acteurs de la réussite), même s'il en brise d'autres. Un autre phénomène est l'émergence de la "culture de la validation", dans laquelle les femmes et les hommes recherchent constamment un retour d'information sur leur vie. Certains sociologues affirment que ce phénomène a conduit à une forme de "culture de la validation", dans laquelle les femmes et les hommes recherchent un retour constant sur leur vie. ingénierie sociale numériqueDans les médias sociaux, les personnes façonnent activement leur identité sexuelle pour qu'elle corresponde à ce qui retient l'attention dans l'algorithme, qu'il s'agisse d'une esthétique hyperféminine ou d'une posture hypermasculine, tandis que d'autres subvertissent délibérément ces normes pour se démarquer. Il est important de noter que les médias sociaux ont également permis la diffusion transnationale d'idées féministes et progressistes en matière de genre. Une tendance ou une campagne de mode qui remet en question les normes de genre dans un pays peut devenir virale et influencer les jeunes d'un autre pays du jour au lendemain. Par exemple, la tendance des jeunes hommes à se peindre les ongles ou à porter des jupes dans les pays de l'Union européenne est devenue virale. Corée du Sud ou Mexique est en partie due au fait que des célébrités occidentales l'ont fait sur les médias sociaux, ainsi qu'aux innovateurs de la culture locale de la jeunesse.

Enfin, l'ère numérique a donné un coup d'accélérateur aux l'activisme et le discours liés au genre. Les Mouvement #MeToo qui a explosé en 2017-2018 en est un excellent exemple : ce qui a commencé comme un hashtag permettant aux femmes de partager leurs expériences de harcèlement sexuel est devenu un cri de ralliement mondial qui a fait tomber des hommes puissants dans des secteurs allant d'Hollywood au gouvernement. En 2018, les observateurs ont noté que "Dans le monde entier, des femmes se sont levées et ont parlé des abus qu'elles ont subis de la part d'hommes". souvent en utilisant les médias sociaux comme plateforme. #MeToo n'a pas seulement sensibilisé à des questions telles que le harcèlement au travail et le consentement, mais a également suscité des conversations sur la "masculinité toxique", remettant en question les normes culturelles qui encouragent les hommes à affirmer leur pouvoir de manière préjudiciable. L'activisme numérique a également attiré l'attention sur les droits des personnes LGBTQ+ : les campagnes en faveur de l'acceptation des transgenres (#TransRightsAreHumanRights) et de la reconnaissance des personnes non binaires ont pris une ampleur internationale grâce aux communautés en ligne, remettant en question le schéma binaire homme/femme qui sous-tendait les rôles traditionnels des hommes et des femmes. En parallèle, les mouvements d'hommes ont également fleuri en ligne, qu'il s'agisse de groupes positifs défendant la paternité ou la santé mentale des hommes, ou de communautés réactionnaires (comme les "incels" ou certains forums sur les droits de l'homme) qui s'insurgent contre ce qu'ils perçoivent comme les excès du féminisme. Les choc des récits est très visible sur l'internet : à chaque campagne féministe correspond un troll misogyne ; à chaque célébration de l'inversion des rôles correspondent des voix qui dénoncent une "perte de virilité" ou un "assaut contre la féminité". Cette cacophonie est en soi la preuve que les rôles des hommes et des femmes sont en pleine mutation. Les conséquences à long terme de l'activisme numérique ne sont pas encore connues, mais il est indéniable qu'il a accéléré le processus de transformation de la société de l'information. la mondialisation des débats sur le genre. Une coutume ou une loi locale considérée comme oppressive peut être dénoncée par des audiences internationales et, de la même manière, des changements progressifs peuvent se diffuser plus rapidement. En termes d'ingénierie sociale, on pourrait dire qu'Internet est devenu un champ de bataille où les idées de masculinité et de féminité sont continuellement déconstruites et reconstruites par le biais de mèmes, de campagnes et de styles de vie influents.

Conclusion : L'inversion des rôles et ses conséquences à long terme

Au cours des 125 dernières années, l'impact cumulé de ces forces culturelles, politiques et technologiques a été le suivant l'effondrement de la masculinité et de la féminité rigides et l'inversion relative de nombreux comportements sexospécifiques. Les femmes du monde entier ont, à des degrés divers, adopté des rôles et des traits autrefois qualifiés de masculins : elles obtiennent des diplômes de haut niveau, dirigent des entreprises et des nations, expriment ouvertement leurs désirs sexuels et définissent leur identité au-delà de celle d'une épouse et d'une mère. Les hommes, pour leur part, sont de plus en plus attirés par les sphères traditionnellement féminines : de l'éducation des enfants et des travaux domestiques à une plus grande ouverture émotionnelle et à la coopération avec leurs pairs féminins plutôt qu'à une domination automatique. Les deux sexes (et en fait, ceux qui s'identifient en dehors du modèle binaire) sont devenus des partenaires à part entière de la société. plus semblables dans leurs rôles sociaux qu'à n'importe quel moment de l'histoire. Cela ne veut pas dire que l'égalité ou l'interchangeabilité absolues ont été atteintes, mais les lignes de tendance sont claires. Les sociologues notent que de nombreuses sociétés sont passées de l'égalité des sexes à l'égalité des chances. rôles complémentaires des hommes et des femmes (chaque sexe remplissant des fonctions opposées et "complémentaires") vers des rôles égalitaires ou fluidesNous voyons des femmes exceller dans le combat militaire et des hommes exceller dans les métiers d'infirmier et d'éducateur de jeunes enfants. Nous voyons des femmes exceller dans le combat militaire et des hommes exceller dans les soins infirmiers et l'éducation de la petite enfance - des réalités qui renversent des siècles d'hypothèses sur les prouesses physiques et les instincts nourriciers.

Les conséquences à long terme de cette inversion des rôles sont complexes et toujours en cours d'élaboration. D'une part, les gains sociaux sont évidents : une plus grande égalité entre les hommes et les femmes est corrélée à un développement économique plus important, à une plus grande innovation et à une plus grande liberté individuelle. La libération des femmes a amélioré les résultats en matière de santé, d'éducation et de droits de l'homme pour environ la moitié de la population. La libération des hommes des contraintes liées à la "rigidité de la lèvre supérieure" a sans doute conduit à des vies émotionnelles plus riches et à la possibilité d'être des soignants et pas seulement des pourvoyeurs. Dans de nombreuses études, les familles dans lesquelles les partenaires partagent les rôles ont tendance à faire état d'une plus grande satisfaction relationnelle et d'une meilleure adaptation des enfants. Toutefois, ces changements entraînent également une plus grande satisfaction dans la relation et une meilleure adaptation des enfants. de nouvelles tensions et de nouveaux défis. Le modèle traditionnel de la façon de former une famille et de vivre sa vie a été déstabilisé, ce qui a conduit à ce que certains appellent l'ère de la famille "post-moderne". Les taux de mariage ont chuté dans de nombreux pays (par exemple, les milléniaux sont beaucoup moins nombreux à se marier que leurs grands-parents), et ceux qui se marient le font plus tard et davantage en tant que famille. choix qu'une nécessité. Les taux de natalité ont chuté dans les sociétés développées, en partie parce que les femmes qui ont reçu une éducation et une carrière choisissent d'avoir moins d'enfants et plus tard dans la vie. Cela soulève des inquiétudes démographiques et économiques quant au vieillissement des populations et des forces de travail. L'incidence plus élevée du divorce et de la monoparentalité, tout en reflétant la liberté personnelle, signifie également que de nombreux enfants grandissent avec un seul parent, ce qui peut exacerber les tensions financières et sociales (souvent, les mères assument la monoparentalité - un fardeau ironique de la "libération"). En outre, certains hommes se sont efforcés de trouver une nouvelle identité dans un monde où les femmes n'ont pas de rôle à jouer. besoin Les hommes sont souvent considérés comme des pourvoyeurs ou des protecteurs au sens ancien du terme. Le phénomène de l'homme "fragile" ou "perdu" dans l'ère post-féministe est souvent évoqué - comme en témoignent, par exemple, les taux plus élevés d'abandon des études ou du travail chez les jeunes hommes, ou le fait qu'ils gravitent autour d'idéologies extrémistes qui promettent un retour à des rôles clairs. Parallèlement, les femmes sont confrontées à la pression de la "superwoman" : on attend d'elles qu'elles réussissent leur carrière, qu'elles aient un foyer parfait et qu'elles se conforment aux pressions de la société en matière de beauté et de maternité - une tâche ardue qui peut être source de stress et d'épuisement, ce qui indique que l'égalité dans le domaine de l'éducation et de la formation n'est pas encore une réalité. attentes a peut-être dépassé l'égalité dans les structures de soutien.

Sur le plan culturel, le dialogue se poursuit : qu'est-ce qui est masculinité toxique contre une masculinité saine ? La société devrait-elle encourager les hommes à être plus traditionnellement masculins ou à embrasser davantage leur côté féminin ? Les femmes sont-elles vraiment plus heureuses après s'être débarrassées des rôles traditionnels, ou beaucoup aspirent-elles secrètement à la clarté d'attentes définies ? Les réponses à ces questions varient selon les groupes et les régions. Par exemple, Pays scandinavesqui comptent parmi les plus égalitaires, font également état d'une très grande satisfaction dans la vie et ont normalisé des politiques parentales et professionnelles non sexistes. À l'inverse, certaines sociétés qui ont rapidement adopté les normes occidentales en matière de genre ressentent un retour de bâton - des segments de la population réclamant un "retour" à la tradition face à ce qu'ils perçoivent comme un démantèlement social (c'est ce que l'on observe dans les mouvements de certaines régions d'Europe de l'Est, du Moyen-Orient et même des États-Unis, avec certains renouveaux conservateurs ou religieux). La réalité se situe probablement dans un équilibre : les gains liés à la libération des individus de rôles rigides sont immenses, mais les humains s'adaptent également à un nouvel équilibre social. L'inversion des rôles est, à bien des égards, un phénomène de société. expérience en cours - une évolution sociale artificielle sans précédent historique.

D'un point de vue académique, on peut conclure que les moteurs de ce changement d'un siècle ont été les suivants actifChaque tendance culturelle - qu'il s'agisse de la provocation de la flapper, du pouvoir de consommation de la femme au foyer, des protestations féministes, de l'androgynie de la rock star ou du hashtag viral - a, délibérément ou par inadvertance, contribué à l'émergence d'une nouvelle culture, d'une nouvelle culture et d'une nouvelle culture. a remodelé le "scénario social" de l'égalité des sexes. Les rôles "masculin" et "féminin" ne sont plus opposés et fixes, mais des points sur un spectre de comportement humain que les individus peuvent mélanger et modifier. Comme l'a fait remarquer un commentateur culturel rétrospectif, l'héritage ultime de ces tendances globales est un monde dans lequel un individu peut idéalement être "Libres de tout tabou, expérimentales, en contact avec les aspects masculins et féminins d'elles-mêmes".L'évolution de la société vers une humanité plus intégrée, au-delà des anciens clivages. Alors que les traditionalistes pleurent ce qui a été perdu et que les progressistes célèbrent ce qui a été gagné, les chercheurs continueront à analyser cette grande transformation sociale pendant des décennies. L'inversion des rôles entre les hommes et les femmes - déclenchée par les bouleversements du XXe siècle - reste l'une des évolutions les plus importantes et les plus déterminantes de l'histoire sociale moderne, car elle a permis de créer de nouveaux traits et de nouvelles possibilités pour tous les membres de la société.