مقدمة

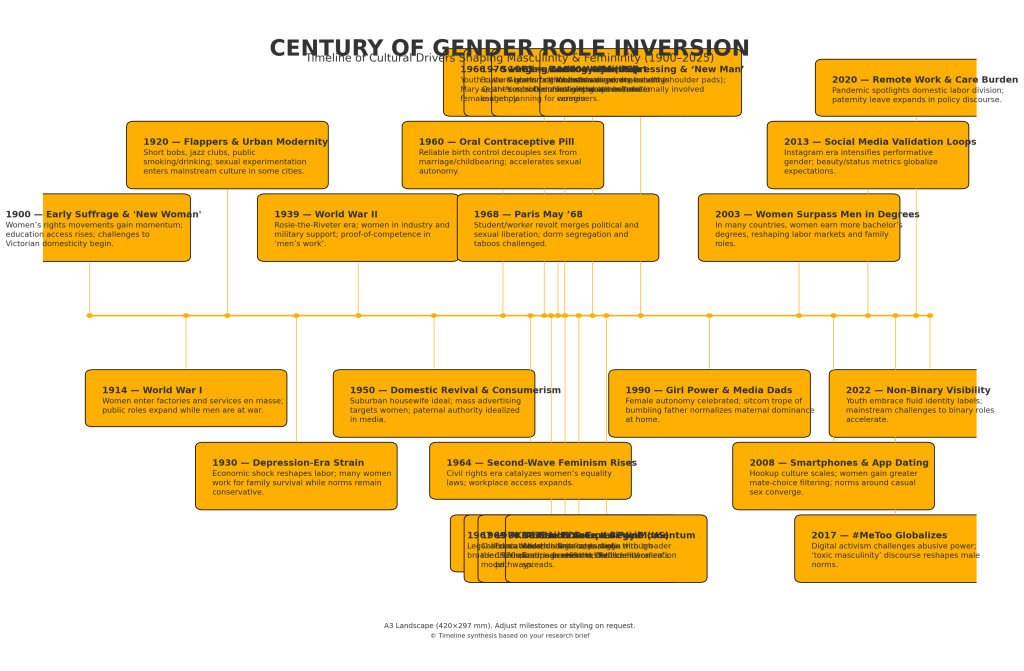

منذ عام 1900، شهدت المجتمعات الغربية تحولات عميقة في أدوار السلوك بين الجنسين. فالتوقعات التقليدية - الرجال كمعيلين وأرباب أسر حاسمين، والنساء كربات بيوت ومقدمات رعاية - أصبحت موضع تساؤل وانقلبت بشكل متزايد. في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا وروسيا، اكتسبت النساء استقلالية وتبنين سمات كانت توصف في السابق بأنها "ذكورية"، بينما تم تشجيع الرجال (أو إجبارهم) على تبني أدوار وصفات كانت تعتبر تاريخيًا "أنثوية". لم تحدث هذه التغييرات من فراغ، بل دفعتها قوى ثقافية كبرى. فقد وسعت موجات النشاط النسوي من حقوق المرأة وفرصها، وأدت العلمنة إلى تآكل السلطات الدينية والأبوية، وتطورت الهياكل الأسرية، وغذت وسائل الإعلام من أفلام هوليوود ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى إنستجرام القرن الحادي والعشرين روايات جديدة حول ماهية الرجال والنساء يجب يكون. تتناول هذه الورقة البحثية كيف تحدّت هذه القوى النموذج التقليدي للرجل كقائد للأسرة وأعادت تشكيل ديناميكيات الذكور والإناث. وستجادل هذه الورقة بأن تآكل الأدوار الجامدة بين الجنسين كان مزدوجًا - فقد أدى إلى تمكين المرأة وتعزيز المساواة، ولكنه ساهم أيضًا في إرباك هوية الرجل، وتوقعات غير واقعية للعلاقات، واحتكاكات جديدة في ثقافة المواعدة والزواج. يتم استخلاص الأدلة الداعمة من البحوث التاريخية والاجتماعية، والتحليلات الإعلامية، والتعليقات المعاصرة حول العلاقات بين الجنسين.

لمحة تاريخية: من النظام الأبوي إلى الأدوار المتغيرة

في فجر القرن العشرين، كانت الأدوار بين الجنسين في الغرب محكومة إلى حد كبير بالمعايير الأبوية التي عززها القانون والدين والعرف. ففي عام 1900، على سبيل المثال، لم يكن بإمكان النساء في العديد من البلدان التصويت أو حيازة الممتلكات على قدم المساواة مع الرجال. كانت معايير الطبقة الوسطى مثالية "مجالات منفصلة" الترتيب: كان الرجال يعملون في المجال العام للعمل والسياسة، بينما كان من المتوقع أن تتبنى النساء مجالًا خاصًا يركز على تدبير المنزل وتربية الأطفال. في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا ذكر معيل - أنثى ربة منزل - أنثى ربة منزل كان يُنظر عادةً إلى الأسرة النووية على أنها النظام الطبيعي، على الرغم من أن الباحثين لاحظوا أن هذا النموذج لم يكن "قديمًا" كما يُفترض في كثير من الأحيان. وفي الوقت نفسه، في الإمبراطورية الروسية ولاحقًا الاتحاد السوفييتي، سادت الهياكل الأبوية الفلاحية التقليدية في أوائل القرن العشرين، على الرغم من ظهور حركات حقوق المرأة في المراكز الحضرية.

إلا أن القرن العشرين جلب أحداثًا مزعزعة بدأت في تخفيف هذه الأدوار الصارمة. كانت الحربان العالميتان حافزًا بشكل خاص. فمع تجنيد الملايين من الرجال، كانت النساء في الأدوار التقليدية للذكور في المصانع والمكاتب وحتى الوحدات العسكرية المساعدة. وحثت الدعاية الأيقونية مثل "روزي المبرشفة" الأمريكية النساء على تبني سمات القوة والاستقلالية التي ترمز للذكور لدعم المجهود الحربي. وفي الاتحاد السوفييتي، شجعت الأيديولوجية الجندرية في ظل البلشفية في البداية تحرر المرأة ومشاركتها في القوى العاملة (على سبيل المثال، شجعت السياسات السوفييتية المبكرة على تقنين الطلاق والإجهاض، وشجعت النساء مثل فالنتينا تيريشكوفا تم الاحتفاء بهن كأبطال في العمل وحتى رائدات فضاء). ومع ذلك، حتى عندما أثبتت النساء قدراتهن في هذه الأدوار، فإن مجتمعات ما بعد الحرب غالبًا ما معاد للأنماط التقليدية. في الولايات المتحدة خلال أواخر الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين، كان هناك دفع ثقافي قوي لإعادة ترسيخ دور المحارب القديم كمعيل للأسرة وربة المنزل الأنثوية كمثل أعلى أنثوي، وهو ما تجسده الصور المنزلية في الضواحي في وسائل الإعلام والإعلانات. وبالمثل، أشاد الاتحاد السوفييتي في عهد ستالين في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية بالأمومة ومنح أوسمة "البطلة الأم" للنساء اللواتي لديهن العديد من الأطفال، مما يؤكد من جديد أن واجب المرأة الأساسي هو الأسرة (حتى وإن كانت تعمل في كثير من الأحيان في وظيفة مدفوعة الأجر).

وعلى الرغم من هذا الارتداد، إلا أن بذور التغيير كانت قد زُرعت. في العقود اللاحقة، أدت التحولات الاجتماعية والاقتصادية والحركات الفكرية إلى تسريع انهيار التسلسل الهرمي بين الجنسين في القرن التاسع عشر. وأدى انتشار التصنيع والتعليم العالي إلى فتح قطاعات عمل جديدة أمام النساء. كان الأثر الديموغرافي للحروب (مع فقدان الكثير من الرجال) يعني ببساطة أن النساء في أوروبا وروسيا كان لتحمل مسؤوليات اقتصادية أكبر. وبحلول منتصف القرن، كان هناك تحول عميق على قدم وساق: كانت النساء على وشك المطالبة باستقلالية أكبر، وكان الرجال يتكيفون تدريجيًا - سواء برغبتهم أو لا - مع توازن جديد.

الأمواج النسوية واستقلالية المرأة

كانت الحركة النسوية إحدى القوى الدافعة في تغيير الديناميكيات الجندرية هي الحركة النسوية التي ظهرت في "موجات" متعددة منذ أوائل القرن العشرين فصاعدًا. تحدت كل موجة منها الأدوار التقليدية للجنسين بطرق مختلفة:

- الموجة الأولى من النسوية (حوالي ثمانينيات القرن التاسع عشر وعشرينياته): ركزت هذه الحركة على عدم المساواة القانونية، وفازت هذه الحركة بحق المرأة في التصويت (على سبيل المثال التعديل التاسع عشر في الولايات المتحدة، وحق الاقتراع عام 1918 في المملكة المتحدة) وزيادة فرص الحصول على التعليم والعمل. قامت نسويات الموجة الأولى عمومًا بما يلي لا تسعى إلى قلب هيكل الأسرة؛ فقد افترض الكثيرون أن المرأة ستظل حارسة أخلاقية للمنزل حتى مع حصولها على الحقوق العامة. ومع ذلك، من خلال منح المرأة حقوقها وتأكيد استقلالها العقلاني، زرعت هذه الموجة بذورًا مبكرة من المساواة التفكير بين الجنسين. في روسيا، بعد ثورة 1917، شجعت الحكومة الشيوعية أيضًا اسمي المساواة بين الجنسين - السماح للمرأة بالتصويت والعمل - على الرغم من أن المواقف المجتمعية ظلت محافظة في كثير من النواحي.

- الموجة النسوية الثانية (الستينيات والثمانينيات): تحدت هذه الموجة بشكل أساسي معايير السلوك الجنساني التقليدية في المجتمعات الغربية. وانتقدت هذه الموجة النموذج المثالي لربة المنزل السعيدة في فترة ما بعد الحرب، ودعت إلى تحرير المرأة في جميع المجالات (العمل والجنس والأسرة). أدى نشاط الموجة الثانية إلى الإصلاحات القانونية (من قانون الحقوق المدنية الأمريكي الذي يحظر التمييز على أساس الجنس، إلى قوانين المساواة في الأجور في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا) وانتشار وسائل منع الحمل، مما أعطى النساء سيطرة غير مسبوقة على الإنجاب والتخطيط الوظيفي. ودخلت النساء بشكل جماعي الجامعات والمهن التي كان يهيمن عليها الذكور في السابق. أفسح المثل الأعلى للزوجة الخاضعة والمعتمدة على الغير الطريق أمام "المرأة المتحررة"-متحمسة ومهتمة بالعمل ومستقلة جنسيًا. في العائلات، كان هذا يعني أن العديد من الزوجات أصبح لديهن الآن الدخل الخاص والصوت في اتخاذ القرارات، مما أدى إلى تآكل السلطة التلقائية التي كانت تُمنح للأزواج. كما تم تقويض دور الرجل المعيل التقليدي بسبب ارتفاع معدلات الطلاق في السبعينيات (مع صدور قوانين الطلاق بدون خطأ في العديد من البلدان) وتطبيع الأسر ذات الدخل المزدوج. كان على الرجال أن يتكيفوا مع زميلات العمل ورئيسات العمل، ومع الشركاء الذين توقعوا علاقات أكثر مساواة. في الأسر الأكثر علمانية، تم تبني هذه المكاسب النسوية، بينما في الأسر المتدينة أو الأبوية القوية كانت هناك مقاومة أو وتيرة تغيير أبطأ في كثير من الأحيان. ومع ذلك، وبحلول الثمانينيات، اعترفت حتى الثقافة السائدة بأن المرأة يمكن أن "ترتدي البنطلون" في مواقف مختلفة - بالمعنى الحرفي والمجازي.

- الموجة الثالثة والرابعة من النسوية (التسعينيات من القرن العشرين): واستمرت الموجات النسوية اللاحقة في تعزيز استقلالية المرأة والتشكيك في المعايير الجنسانية، مع التركيز على الفردية والتعددية. وارتفع تمثيل المرأة في السياسة وقيادة الأعمال في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا (على سبيل المثال، حطمت فترة تولي مارغريت تاتشر منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة من 1979-1990 قالب القيادة "الذكورية"). احتفت الرسائل الثقافية على نحو متزايد بـ "قوة الفتاة" (من فتيات سبايس غيرلز في بريطانيا في التسعينيات إلى عدد كبير من بطلات الحركة النسائية في هوليوود بحلول عام 2010). وبحلول العقد الأول من القرن الحادي والعشرين الموجة الرابعة ركزت على قضايا مثل #MeToo (فضح التحرش الجنسي) ورفض "الذكورة السامة". وقد شجعت هذه التيارات الرجال على التخلي عن الشخصيات المتسلطة أو الرزينة وأن يصبحوا أكثر شركاء معبّرون عاطفيًا ومتساوون. إن التأثير التراكمي لقرن من الحركة النسوية صارخ: في معظم أنحاء الغرب، لم يعد النظام الأبوي العلني مقبولاً اجتماعياً في الأماكن العامة، والأجيال الشابة تعتبر أن المرأة تستطيع أن تفعل أي شيء يستطيع الرجل فعله. لقد استوعبت العديد من النساء السمات "الذكورية" التقليدية - الجدية والتنافسية والطموح الوظيفي - كصفات إيجابية. وعلى العكس من ذلك، غالبًا ما يُتوقع من الرجال (على الأقل في الأوساط التقدمية) الانخراط في سلوكيات كانت تعتبر "أنثوية" في السابق، مثل التواصل العاطفي المنفتح، ورعاية الأطفال، ومشاركة الأعمال المنزلية.

من المهم ملاحظة أن الفجوة بين الوسطين العلماني والديني في كيفية حدوث هذه التغييرات. تميل المجتمعات والأسر العلمانية للغاية (مثل السويد أو الجمهورية التشيكية) إلى تبني معايير المساواة بين الجنسين على نطاق واسع، حيث ينظر الرجال والنساء إلى أنفسهم كشركاء متساوين في السلطة. أما في المجتمعات الأكثر تدينًا أو المجتمعات التقليدية (سواء الجماعات المسيحية المحافظة في حزام الكتاب المقدس في الولايات المتحدة، أو المجتمعات الأرثوذكسية في أوروبا الشرقية، أو المجتمعات الإسلامية)، فإن التغيير في أدوار الجنسين كان أكثر خفوتًا. التعاليم البطريركية التي "الزوج رأس الزوجة" لا يزال لها وزن، ولا تزال العديد من هذه الأسر تؤكد على قيادة الذكور وقيام الإناث بالأعمال المنزلية. ومن المثير للاهتمام أن الأبحاث تشير إلى أن كلاهما يمكن أن تسفر النماذج عن علاقات سعيدة إذا كان كلا الشريكين يشتركان في نفس التوقعات. وجدت دراسة استقصائية أسرية دولية أجريت عام 2019 أن النساء أبلغن عن أعلى نسبة رضا زوجي سواء في الزيجات الدينية للغاية ذات الأدوار التقليدية للجنسين أو في زيجات علمانية للغاية ذات أدوار متساوية في الأدوار. أما الشراكات "في الوسط" (متدينين معتدلين أو بتوقعات مختلطة) فقد كان الرضا أقل. وبعبارة أخرى، يمكن أن يكون الزوجان المتدينان اللذان يعيشان في ترتيب أبوي تقليدي راضيان عن بعضهما البعض مثلهما مثل الزوجين المتدينين ذوي العقلية النسوية اللذين يتقاسمان الواجبات - شريطة أن يتفق كلاهما على إطار العمل. ما يسبب الصراع في كثير من الأحيان هو عدم تطابق القيم خلال فترة انتقالية: على سبيل المثال، رجل تربى على افتراضات أبوية متزوج من امرأة ذات وجهات نظر مساواتية (أو العكس). في العديد من المجتمعات منذ منتصف القرن العشرين فصاعدًا، أصبح عدم التطابق هذا شائعًا في العديد من المجتمعات، حيث تفاوضت الأجيال بين النماذج القديمة والجديدة بين الجنسين.

العلمنة وتغيير الأسرة وتراجع سلطة الرجل

بالتوازي مع الحركة النسوية، أدت التحولات الثقافية الأوسع نطاقًا - وخاصة العلمنة والتغيرات في بنية الأسرة - إلى تآكل الأسس القديمة لهيمنة الذكور. العلمنة يشير إلى تراجع تأثير الدين والسلطة التقليدية على الحياة اليومية. في عام 1900، كانت الكنائس (أو غيرها من المؤسسات الدينية) في الولايات المتحدة وأوروبا تعلّم صراحةً أدوارًا متمايزة: الرجل باعتباره رب الأسرة الذي أمر به الله، والمرأة باعتبارها "مساعدته". على مدار القرن العشرين، انخفض الحضور إلى الكنيسة والالتزام الديني بشكل حاد في معظم أنحاء أوروبا (وبدرجة أقل في أمريكا الشمالية)، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية. مع هذا الانخفاض في السلطة الدينية جاء تخفيف القيود على الجنسين. فقد اعتمدت الدول قوانين مدنية تجاوزت الأعراف الدينية (على سبيل المثال، السماح للمرأة المتزوجة بامتلاك الممتلكات، أو تجريم العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي، الذي غالبًا ما كانت الأعراف الأبوية التقليدية تبرره). وفي البيئات العلمانية، كان الناس يولون الحرية الفردية قيمة أكبر من الالتزام بالنصوص الجنسانية المقدسة. وهكذا، في أوروبا الغربية العلمانية في أواخر القرن الماضي، لم يكن من غير المألوف أن يقرر الأزواج أدوارهم على أساس التفضيل العملي وليس على أساس قواعد محددة مسبقًا - فبعض الأزواج أصبحوا الطباخين أو مقدمي الرعاية الرئيسيين، وبعض الزوجات أصبحن الكاسبات الرئيسيات، دون إدانة أخلاقية. في المقابل، في المجتمعات أو الثقافات الفرعية التي ظلت فيها المعتقدات الدينية أو العادات الأبوية قوية (مثل المناطق الريفية في روسيا وبولندا والجنوب الأمريكي وغيرها)، كان هناك استمرارية أكبر في الهياكل الأسرية التي يقودها الذكور. ومع ذلك، فحتى هذه المناطق لم تكن محصنة ضد التغيير، فالتحضر والتعليم وتأثير وسائل الإعلام العالمية أدخلت أفكارًا جديدة ببطء.

كما لعب تغيير هيكل الأسرة دورًا حاسمًا. فقد العائلة الممتدة أفسح النموذج الطريق أمام الأسرة النووية في الدول الصناعية، مما أضعف النظام الأبوي القائم على العشيرة (مثل سلطة الجد على الأسرة بأكملها). وعلاوة على ذلك، شهدت الدول الغربية منذ الستينيات فصاعدًا ارتفاعًا حادًا في حالات الطلاق والأسر ذات العائل الواحد. وبحلول عام 2016، كان حوالي 231 تيرابايت من أطفال الولايات المتحدة يعيشون في الأب الغائب المنازل، وهو خروج مذهل عن عالم كانت فيه الأبوة شبه عالمية. كان انهيار الأسرة المكونة من والدين في العديد من المجتمعات يعني نشأ الملايين من الأولاد بدون مثال يومي للأب لنموذج الرجولة. وتتعدد أسباب هذا الاتجاه (الضغوط الاقتصادية، وقوانين الطلاق المتحررة، والأعراف الاجتماعية المتطورة التي جعلت الأبوة غير المتزوجة أكثر قبولاً)، ولكن تأثيرها على أدوار الجنسين كبير. عندما يتربى جيل من الشباب في المقام الأول على يد الأمهات والجدات والمعلمات الإناث، فقد يستوعبون بشكل افتراضي أساليب التواصل الأنثوية وأساليب حل النزاعات. كما أنهم قد لا يستوعبون نفس التوقع بأن يصبحوا المعيل الوحيد أو شخصية السلطة الوحيدة كما فعلت الأجيال السابقة من الأولاد. وقد ربط علماء الاجتماع بين غياب الأب ومجموعة من التحديات - ارتفاع معدلات الفقر والجريمة والمشاكل السلوكية بين الأولاد - مما يشير إلى أن عدم وجود نموذج ذكوري مستقر يترك العديد من الشباب على غير هدى فيما يتعلق بتعريف الرجولة الإيجابية.

حتى داخل العائلات السليمة، فإن تم تخفيف دور الأب المعيل للآباء.. أصبحت الزيجات ذات الكسب المزدوج شائعة منذ أواخر القرن العشرين فصاعدًا، وبحلول عام 2023 في الولايات المتحدة كان 23% فقط من الزيجات التي كان الزوج فيها وحيد المعيل (بانخفاض من 49% في عام 1972). الزوجات الآن هن المعيل الرئيسي أو المعيل المساوي في نسبة كبيرة من الأسر. وقد وجد تحليل لمركز بيو للأبحاث أن نسبة الزيجات التي تتفوق فيها الزوجة على الزوج في الدخل تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا خلال 50 عامًا (من 51 تيرابايت 3 تيرابايت في عام 1972 إلى 161 تيرابايت 3 تيرابايت في عام 2022). مع تزايد مساهمة المرأة في الدخل، يضعف الأساس المنطقي لسلطة الرجل التلقائية ("من يكسب المال هو الذي يضع القواعد"). لم يعد بإمكان الرجال افتراض امتياز الموفر في اتخاذ القرارات. وبالفعل، يسعى العديد من الأزواج اليوم إلى تحقيق المساواة في اتخاذ القرارات، خاصة عندما يعمل كلا الزوجين. ومع ذلك، يمكن أن يكون الانتقال وعرًا. فبعض الرجال يشعرون بضعف رجولتهم أو عدم تأكدهم من دورهم إذا لم يكونوا الكاسب الرئيسي؛ وعلى العكس من ذلك، تشعر بعض النساء ذوات الدخل المرتفع بالإحباط إذا لم يتكيف أزواجهن مع القيام بنصيب أكبر من الأعمال المنزلية أو رعاية الأطفال. تُظهر الدراسات الاستقصائية أنه حتى في الزيجات التي تتسم بالمساواة، لا تزال المرأة تؤدي في الغالب المزيد من العمل المنزلي في المتوسط، مما قد يولد توترات جديدة ("أنا أعمل طوال اليوم و القيام بالواجبات المنزلية" هو تكرار شائع). التفاوض على الواجبات والسلطة المنزلية مستمر، ولكن من الواضح أن قديم فقد نموذج الزوج المسؤول دائمًا هيمنته في السياقات العلمانية.

والأهم من ذلك أن دخلت فكرة الذكورة نفسها في حالة من التقلب. وبحلول أواخر القرن الماضي، بدأ المعلقون يتحدثون عن "أزمة رجولة" - شعور بأن الرجال لم يعودوا يعرفون ما هو متوقع منهم. وكما وصف أحد علماء الاجتماع، كان للرجال على مدى قرون نص واضح ("حاكم العالم"، الحامي، المعيل)، ولكن "في الوقت الحاضر تغير كل شيء. فالرجال موصومون بأنهم مضطهدون... متهمون بإساءة معاملة النساء والأطفال" في أعقاب تحرير المرأة. لاحظ علماء النفس مثل روجر هوروكس أن العديد من الرجال يعانون من انعدام الأمن أو السلوك المدمر للذات "لأنهن لم يستطعن الارتقاء إلى مستوى المثل العليا للرجولة التي يتوقعها المجتمع الأبوي منهن." لم يكن من الممكن الدفاع عن أدوار الأب القوي أو المعيل الرزين أو التقليل من قيمتها بشكل متزايد، ومع ذلك لم تكن الأدوار الجديدة للرجال محددة بوضوح. في البيئات الأبوية الدينية، كان الغموض أقل غموضًا - قيل للرجال أن يظلوا قادة - ولكن في الثقافة العلمانية قد تكون الرسالة الموجهة للرجال مربكة: كن حساسًا وداعمًا، ولكن لا تكن "خاسرًا"؛ تنازل عن السلطة للمرأة، ولكن مع ذلك أثبت رجولتك بطريقة ما. وقد غذى هذا الغموض في الهوية قلق الذكور في العقود الأخيرة، مما ساهم في ظهور ظواهر مثل ظهور حركات المساعدة الذاتية للرجال أو حركات "حقوق الرجال" التي تهدف إلى استعادة الشعور بالهدف.

وسائل الإعلام: الصور المتطورة للرجال والنساء

وقد عكست التمثيلات الإعلامية المشهد الجندري المتغير منذ منتصف القرن العشرين وحتى اليوم. في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، عززت وسائل الإعلام الشعبية الأمريكية والأوروبية إلى حد كبير الأدوار التقليدية للجنسين، حتى عندما بدأ المجتمع الحقيقي في التغير. كانت هوليوود والتلفزيون في الخمسينيات من القرن الماضي تضفي طابعًا مثاليًا على الأسرة النووية ذات الأب الحكيم المسؤول والأم المبهجة المطيعة المطيعة. برامج تلفزيونية مثل "الأب يعرف الأفضل" (الولايات المتحدة) أو المسلسلات التلفزيونية المبكرة في المملكة المتحدة، التي صورت الرجال على أنهم أرباب أسرة، وكانت سلطتهم في نهاية المطاف خيّرة وكفؤة. أما النساء، على الرغم من تصويرهن في بعض الأحيان على أنهن أذكياء أو ذوات رأي (على سبيل المثال لوسي في "أنا أحب لوسي" كانت قوية الإرادة)، وعادة ما انتهى بها الأمر إلى تأكيد هويتها الأساسية كزوجة/أم. طمأنت هذه السرديات الإعلامية المجتمعات التي أنهكتها الحرب أن عاد كل شيء إلى طبيعته:: كان الرجل هو المعيل - الحامي، والمرأة هي الراعية - المربية. في الاتحاد السوفييتي، غالبًا ما كانت الأفلام والدعاية في الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين تُظهر بطلات العمل والحرب، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأسرة، كانت تروج لصورة الأم المضحية بنفسها و الأب الشجاع (هذا الأخير في بعض الأحيان كشخصية حزبية أو عسكرية تحظى بالاحترام).

بواسطة الستينيات والسبعينياتبدأت وسائل الإعلام في فتح القالب. جلبت الموجة الثانية من التأثير النسوي المزيد من الشخصيات النسائية المتنوعة: على سبيل المثال المسلسل التلفزيوني الأمريكي في أواخر الستينيات "عرض ماري تايلر مور" وقد ظهرت فيه بطلة وحيدة تعمل في مهنة واحدة، وهو أمر جديد في ذلك الوقت. في بريطانيا, "المنتقمون" في الستينيات إيما بيل، الجاسوسة الأنيقة التي كانت جاسوسة أنيقة يمكنها محاربة المجرمين إلى جانب شريكها الرجل، وهو نموذج متمكن بشكل لافت للنظر. كما استكشفت السينما السوفيتية في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين ديناميكيات جديدة؛ فالفيلم الشهير الذي عُرض عام 1979 "موسكو لا تؤمن بالدموع" صورت النساء وهن يتابعن التعليم والمهن (إحدى الشخصيات الرئيسية تصبح مديرة مصنع) ومع ذلك لا تزال تتوق إلى الحب، مما يعكس التوتر بين الاستقلالية والرومانسية التقليدية. تشير حقيقة أن مثل هذه الروايات كانت شائعة إلى تزايد إلمام الجمهور بتزايد اعتياد النساء على دخول النساء إلى منطقة الرجال في العمل أو المغامرة. ومع ذلك، كانت الشخصيات الذكورية أبطأ في التغيير، ففي إعلام الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي ظلوا إلى حد كبير إما أبطالًا (نموذج جيمس بوند، أو راعي البقر، أو الجندي، وما إلى ذلك) أو معيلين. لكن ما تغير بالفعل هو أن الشوفينية الذكورية العلنية بدأت في الانتقاد أو اللعب على وتر الضحك. على سبيل المثال، آرتشي بانكر من "الكل في العائلة" (المسرحية الهزلية الأمريكية في السبعينيات) صورة كاريكاتورية للزوج المتسلط المتحيز جنسيًا - وكانت النكتة عليه باعتباره ديناصورًا خارجًا عن المألوف. وبالمثل، في المسلسلات الكوميدية الروسية في السبعينيات، كان البيروقراطيون أو البيروقراطيون الذكور المتلعثمون في بعض الأحيان موضع سخرية، مما يشير إلى أن السلطة الذكورية التي لا جدال فيها لم تعد مقدسة.

من الثمانينيات حتى التسعينياتخضع تصوير وسائل الإعلام لأدوار الجنسين لمزيد من الانقلاب والتجريب. فمن ناحية، ازدهر الأبطال الذكوريون المفرطون في حقبة ريجان/الحرب الباردة - فكر في نجوم الحركة مفتولي العضلات في هوليوود في الثمانينيات (شوارزنيجر وستالون) الذين يجسدون نموذج "الرجل القوي". وبالمثل، كان للأفلام السوفيتية في الثمانينيات أبطال عسكريون ذكور أقوياء في دراما الحرب الأفغانية، إلخ. ومع ذلك، وفي الوقت نفسه، كانت النساء في وسائل الإعلام يتحولن إلى بطلات حركة وأبطال في حد ذاتهن (مثل الأميرة ليا من فيلم حرب النجومإلين ريبلي من كائنات فضائيةوأيقونات التسعينات اللاحقة مثل زينا الأميرة المحاربة وبافي قاتل مصاصي الدماء). وبحلول التسعينيات، كانت هوليوود تنتج المزيد من القصص التي تقودها النساء وتصور أيضًا المزيد من الرجال الضعفاء أو المنزليين. كان النمط الملحوظ في المسلسلات العائلية الهزلية العائلية في الثمانينيات/التسعينيات هو أب غير كفء أو طفولي على النقيض من الزوجة العاقلة. عروض مثل "عائلة سمبسون" (حيث هومر هو أب حسن النية ولكنه مهرج) أو "متزوج... مع أطفال" (حيث يكون آل بندي أحمق وباهت مقارنة بزوجته الأكثر ذكاءً) أصبح هو القاعدة. وقد وثق الباحثون هذا الاتجاه: فقد وجد تحليل محتوى المسلسلات الهزلية الشعبية مجازًا ثابتًا للآباء الذين تم تصويرهم على أنهم "أبناء آخرون" حمقى أو غير ناضجين بدلاً من شخصيات ذات سلطة. وفي إحدى الدراسات، كان ما يقرب من 401 تيرابايت من صور الآباء على الشاشة من النوع المهرج - يلقون النكات السخيفة ويرتكبون الأخطاء - وكان هؤلاء الآباء رد فعل سلبي من قبل أطفالهم على الشاشة نصف الوقت تقريبًا. كان المعنى الضمني واضحًا: لقد تم تخفيض مكانة الأب ثقافيًا من أب محترم إلى موضوع للدعابة أو الازدراء الخفيف. لقد نشأ جيل من المشاهدين وهم يضحكون على الآباء التعساء في التلفزيون، الأمر الذي قوض بمهارة فكرة أن الآباء في الحياة الواقعية يجب أن يكونوا موضع احترام لمجرد كونهم آباء. وكما لاحظ أحد الباحثين في جامعة BYU، "في كثير من الأحيان يتم تصوير الأب في البرامج التلفزيونية والأفلام على أنه "الابن الآخر" للزوجة بدلاً من أن يكون أبًا مشاركًا". في حين أن المقصود في كثير من الأحيان ككوميديا، فإن هذه الصور تحمل رسالة: الأمهات / النساء هن العمود الفقري الكفء للأسرة، والرجال متلعثمون بعض الشيء - وهو عكس رسائل الخمسينيات.

عكست وسائل الإعلام البريطانية والأوروبية العديد من هذه الاتجاهات بحلول التسعينيات. في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، يمكن للمرء أن يقارن بين شخصية الأب الصارم في حلقات "كورونايشن ستريت" المبكرة في الستينيات وشخصيات الأب الغبي في المسلسلات الكوميدية البريطانية اللاحقة. أما في "بريتانيا الرائعة" احتضنت حقبة التسعينيات "الفتيان" - أي الشابات اللاتي يتصرفن بطرق ذكورية تقليدية (شرب الخمر والتهور) - كما تم الاحتفاء بهن في المجلات والبرامج، بينما تم تصوير الشباب أحيانًا على أنهم "فتيان" بلا اتجاه. في روسيا، بعد سقوط الاتحاد السوفيتي في عام 1991، بعد سقوط الاتحاد السوفيتي في عام 1991، كان هناك تدفق لوسائل الإعلام الغربية والإنتاجات المحلية الجديدة التي استكشفت المواضيع الجنسانية بشكل أكثر جرأة. كان للتلفزيون الروسي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مسلسلاته الهزلية والدرامية حيث كانت الزوجات في كثير من الأحيان داهية ومهيمنة، والأزواج كوميديين أو غير أكفاء (على سبيل المثال، النسخة الروسية من مسلسل الجميع يحب رايموندبعنوان "عائلة فورونين" صورت ديناميكيات مماثلة للزوج الذي تم وضعه). وفي الوقت نفسه، بدأت وسائل الإعلام الحكومية الروسية في عهد بوتين بالترويج لصورة تقليدية جديدة في مجالات أخرى - تمجيد الجنود وتعزيز الأمومة - مما خلق بيئة إعلامية انفصامية إلى حد ما فيما يتعلق بالجنسين.

الدخول إلى العصر الرقمي للقرن الحادي والعشرينكما أدى التشرذم الإعلامي وظهور وسائل التواصل الاجتماعي إلى تغيير اللعبة بشكل أكبر. لا يقتصر الأمر على التمثيل في الأفلام والتلفزيون مستمرة في التطور (مع زيادة عدد البطلات من النساء أكثر من أي وقت مضى بحلول عام 2020 - كان عام 2024 أول عام تحقق فيه النساء التكافؤ في الأدوار الرئيسية في الأفلام الأعلى ربحًا)، ولكن الوسائط والميمات عبر الإنترنت أصبحت مؤثرة في تشكيل المعايير الجندرية. وتسمح منصات مثل يوتيوب وإنستجرام وتيك توك بازدهار روايات جديدة (وروايات مضادة) حول النوع الاجتماعي. فمن ناحية، هناك وفرة من المحتوى التمكيني للنساء: من المؤثرات على إنستجرام اللاتي يبشرن بالاستقلالية وأسلوب حياة "الرئيسة الفاتنة"، إلى البرامج التي تركز على النساء على نتفليكس التي تصور النساء كقائدات حاسمة أو حتى معتديات في العلاقات. ومن ناحية أخرى، غالبًا ما تتداول ثقافات الشباب الفرعية على الإنترنت الميمات التي تسخر من كلاهما الجنسين بطرق متطرفة. ليس من غير المألوف رؤية الميمات الفيروسية التي تمزح عن "الرجال عديمو الفائدة" أو "الرجال حثالة" وعلى العكس من ذلك سخرية الآخرين "النساء العاملات" أو "النسويات". أدخلت ثقافة الميم مصطلحات مثل "بسيط" (مصطلح مهين للرجل الذي يكون خاضعًا أو مهتمًا بالنساء أكثر من اللازم) و "كارين" (وهي تسمية ساخرة للمرأة المتعجرفة والمتطلبة). وتعكس هذه المصطلحات العامية، على الرغم من روح الدعابة، تصورات مفادها أن الرجال الذين يفتقرون إلى الحزم الذكوري يستحقون السخرية، وأن النساء الحازمات أو المتطلبات هن أيضًا موضوع للسخرية. في جوهرها، أصبح الإنترنت ساحة معركة من القوالب النمطية الجنسانية والقوالب النمطية المضادة، وغالبًا ما تضخم فكرة أن العلاقات الحديثة هي صراع على السلطة.

بشكل حاسم, لقد ملأت وسائل الإعلام (أو ربما خلقت) فراغًا في القدوة. ومع افتقار العديد من الشباب في العالم الواقعي إلى مرشدين أو مرشدات في العالم الحقيقي، فإنهم يلجأون إلى المشاهير أو الشخصيات على الإنترنت. ويجد البعض نماذج للرجولة الإيجابية في الشخصيات الخيالية (مثل الشخصيات الأبوية المتوازنة والقوية في بعض الأعمال الدرامية)، لكن البعض الآخر يتجه إلى شخصيات متطرفة. على سبيل المثال، تشير شعبية بعض المدونين الكارهين للنساء أو شخصيات مثل أندرو تيت بين الشباب إلى أنه في غياب توجيه واضح، فإن "المؤثرين" في وسائل الإعلام سيسعدون بتقديمه. وبالمثل، قد تتبنى الشابات اللاتي يقارنّ أنفسهن بمشاهير إنستغرام نهجًا عدوانيًا أو ماديًا في العلاقات (إذا كان هذا ما يعرضه قدواتهن). والنتيجة الصافية هي أن وسائل الإعلام العالية والمنخفضة على حد سواء قد طبّعت بشكل مطرد النساء في أدوار قوية والرجال في أدوار أكثر ليونة أو هزلية، مما يساهم في فهم جماعي (خاصة بين الشباب) بأن يمكن للمرأة أن تقود أو يجب عليها أن تقود، ويجب على الرجال أن يحققوا - أو أن يتعرضوا للسخرية إذا لم يكونوا على المستوى المطلوب. وكما لاحظت إحدى الدراسات، فإن الاستهلاك المكثف للتلفزيون الذي يقدم شخصيات الأب المتلعثم يمكن أن يؤدي بالأطفال إلى الاعتقاد بأن "الآباء في الواقع أغبياء متلعثمون" والتقليل من أهمية الأبوة. وبالتالي، فإن وسائل الإعلام لا تقوم فقط بالترفيه؛ بل إنها تنشئ علاقات اجتماعية للأفضل أو للأسوأ.

التأثير: هوية الذكور والقدوة في الأزمات

مع ضعف الرجولة التقليدية وتصويرها بشكل سلبي في كثير من الأحيان، يعاني الكثير من الرجال من معنى أن تكون رجلاً في الثقافة الحديثة. و غياب القدوة الذكورية الصالحة للتطبيق كثيرًا ما يُشار إليه كعامل مساهم في مجموعة من المشاكل الاجتماعية. تاريخيًا، كان بإمكان الأولاد التطلع إلى آبائهم أو قادة المجتمع للحصول على نموذج للرجولة؛ وبحلول أواخر القرن العشرين، كانت هذه النماذج تتلاشى. وكما ذكرنا، فإن ربع الأولاد الأمريكيين تقريبًا ينشأون الآن في منازل بدون وجود الأب البيولوجي. تهيمن المدرسات، خاصة في الدول الغربية، على المدارس، خاصة في الدول الغربية، وغالبًا ما تؤكد على سلوكيات مثل الطاعة والهدوء والتواصل اللفظي - وهي سمات تأتي بسهولة أكبر للعديد من الفتيات مقارنة بالأولاد ذوي الطاقة العالية. وقد جادل النقاد بأن هذا يخلق ضغطًا خفيًا على الأولاد من أجل "تصرف مثل الفتيات" من أجل أن يُنظر إليها على أنها جيدة أو حسنة السلوك (وهو ادعاء مثير للجدل روجت له كريستينا هوف سومرز في الحرب ضد الفتيان). وسواء وافق المرء أم لم يوافق بالكامل، فمن الواضح أن غالبًا ما يفتقر الشباب إلى التوجيه بشأن الرجولة الإيجابية.

ومما يزيد الأمر تعقيدًا أن تصوير وسائل الإعلام للرجل على أنه غير كفء أو غير ضروري له آثار حقيقية على النفس. تشير الدراسات إلى أنه عندما يتم السخرية من الآباء أو تهميشهم في وسائل الإعلام، فإن ذلك "يساهم في القوالب النمطية الأكبر" أن الآباء يمكن الاستغناء عنهم. قد يستوعب جيل من الأولاد الذين تربوا على هومر سيمبسون وغيره من الآباء المتلعثمين أن دور الرجل في الأسرة اختياري أو هزلي. كما أوضح الأستاذ بجامعة بي واي يو جاستن داير، بعد الثمانينيات "إن دور الأب يتعرض للتحديات، [و] أصبح دور الأب غامضاً" مع طلب المجتمع حتى "هل تحتاجين فعلاً إلى أب في المنزل؟". هذا التناقض يعني أن الشاب الذي لم يكن لديه شخصية أبوية قوية قد يتطلع إلى المجتمع بحثًا عن إشارات حول كيفية أن يكون رجلًا - فقط ليجد رسائل مربكة أو صورًا كاريكاتورية سلبية. ليس من المستغرب في ظل هذه الظروف أن يعاني بعض الرجال من أزمة الهويةأو يشعرون بالغربة أو غير متأكدين من كيفية التصرف.

وقد استجاب البعض من خلال تبني نوع من الشخصية الذكورية المبالغ فيها (رد فعل عنيف في شكل مجاز "ذكر ألفا" أو المشاركة في المنتديات على الإنترنت التي تمجد الذكورة التقليدية). بينما يتأرجح آخرون إلى النقيض من ذلك، فيصبحون سلبيين للغاية أو مشككين في أنفسهم، خائفين من تأكيد أنفسهم خشية أن يتم وصفهم بالسموم. وكلا الطرفين غير صحي، وكلاهما يمكن أن يعيق تطوير علاقات مُرضية. إن عدم وجود قدوة متوازنة للذكور - رجال أقوياء ولكن حنونين، يحترمون النساء ولكن لديهم احترام للذات - ترك فراغًا غالبًا ما تملأه شخصيات الإنترنت ذات الرسائل الاستقطابية. وكما لاحظ أحد التحليلات الثقافية، فإن "الخوف وعدم اليقين المتصور على نطاق واسع" حول "انحطاط الرجولة الغربية التقليدية" في سردية مسيسة للأزمة، والتي تستغلها بعض الجماعات (مثل بعض نشطاء حقوق الرجال أو حركات اليمين البديل) لحشد الشباب برسائل مفادها أن النسوية هي المسؤولة عن مشاكلهم. يمكن أن تشوه هذه البيئة فهم الشباب للعلاقات بين الجنسين وتولد الاستياء بدلاً من التكيف البناء.

توقعات المرأة وتأثير وسائل الإعلام عليها

ومثلما تصارع الرجال مع الهوية في هذا العصر الجديد، فقد تغيرت أيضًا مواقف النساء تجاه الرجال والعلاقات - غالبًا بطرق متأثرة بوسائل الإعلام وثقافة البوب. مع زيادة التمكين والحرية، رفعت العديد من النساء من مستوى التوقعات بالنسبة للشريك. قد تبحث المرأة العصرية في الولايات المتحدة أو أوروبا عن رجل ليس فقط معيلًا مستقرًا (وهو توقع قديم) ولكن أيضًا منفتح عاطفيًا ومتكافئ في الأعمال المنزلية، وداعمًا لحياتها المهنية، ومع ذلك أطول وأكثر نجاحاً أكثر منها (بعض بقايا فرط الزواج، غريزة "الزواج"). يمكن أن تُعزى قائمة الرغبات المتناقضة أحيانًا هذه جزئيًا إلى وسائل الإعلام والروايات الاجتماعية. فكثيرًا ما غرست الأفلام الكوميدية الرومانسية وأفلام ديزني والروايات في عقود ما بعد الحرب "حكاية خرافية" المثل الأعلى للرفيق المثالي (وسيم وقوي وحساس وغني في نفس الوقت - أي مزيج من كل الصفات المرغوبة). واليوم، تزيد وسائل التواصل الاجتماعي من حدة المشكلة من خلال عرض صور منسقة لعلاقات تبدو مثالية: صور الإجازات الفاخرة التي يقدمها الحبيب على إنستغرام، أو مقاطع فيديو على تطبيق تيك توك لعروض الزواج المفاجئة المتقنة واللفتات اليومية التي تضع معيارًا عاليًا للغاية "للرومانسية". وكما لاحظت إحدى الملاحظات "تعزز وسائل الإعلام باستمرار فكرة ما يجب أن يكون عليه الحب والمواعدة" - غالبًا ما تكون صورة غير واقعية ومثالية لا تتطابق مع الحياة الواقعية. يتوق الشباب، الذين تحيط بهم هذه الرسائل، إلى سيناريوهات القصص القصصية ويمكن أن يصابوا بخيبة أمل عندما يكون الواقع أكثر فوضوية.

كما أن وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة التصورات المنحرفة في اختيار الشريك. تعطي المواعدة عبر الإنترنت وهمًا بوجود خيارات لا نهاية لها، ومع ذلك فإن الطريقة التي يتصرف بها الأشخاص على التطبيقات غالبًا ما تكثف المعايير الانتقائية والسطحية. تُظهر بيانات منصات المواعدة باستمرار أن النساء، في المتوسط، انتقائيات للغاية فيمن يبدين اهتمامهن به. على سبيل المثال، وجد أحد الاستطلاعات على تطبيق Bumble أن 60% من النساء يحددن مرشح الطول للرجال عند 6 أقدام أو أكثرفي حين أن 15% فقط كانوا على استعداد حتى للنظر في رجل يبلغ طوله 5′8″ أو أقصر. (بالنسبة للسياق، فإن 5′8″ هو متوسط طول الرجال في العديد من البلدان، مما يعني أن شريحة كبيرة من الرجال يتم استبعادهم تلقائيًا). في حين أن تفضيل الرجال طوال القامة ليس بالأمر الجديد، إلا أن التطبيقات تجعل مثل هذه التصفية سهلة وبالتالي أكثر صرامة. وبالمثل، تكشف إحصائيات Tinder المجمعة أن النساء تميل إلى تمرير "أعجبني" على النسبة المئوية القليلة الأولى فقط من الملفات الشخصية للذكور، مما يعني أن النساء يتنافسن بشكل فعال على مجموعة صغيرة من الرجال ذوي المكانة العالية أو الجذابين المتصورين بينما يتجاهلن الأغلبية. إحدى النتائج هي أن "يحصل أعلى 20% من الرجال على 80% من النساء" على هذه المنصات (كما يشير تحليل غير رسمي كثيرًا ما يُستشهد به)، مما يجعل العديد من الرجال العاديين يشعرون بأنهم غير مرئيين. أما بالنسبة للنساء، فإن الجانب الآخر هو وفرة الاهتمام من الرجال عبر الإنترنت - لكن هذا لا يُترجم بالضرورة إلى الرضا، لأن العديد من النساء ينتهي بهن الأمر بالتركيز على الرجال الأكثر جاذبية من الرجال، الذين قد لا يلتزمون أو حتى يتصرفون بشكل لائق نظرًا لكثرة الخيارات المتاحة أمامهن. باختصار لقد غذت التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي مناخًا من "التوقعات غير الواقعية" على كلا الجانبين: تطور بعض النساء قائمة مرجعية من المعايير التي تشكلها الرجال المثاليون الذين يرينهم في وسائل الإعلام (الثروة، المظهر، الطول، مستوى الرومانسية) ويقارن الرجال العاديين بشكل غير مواتٍ بهذا المعيار. وفي الوقت نفسه، يطور بعض الرجال توقعات مشوهة أيضًا (ربما يبحثون فقط عن النساء الأكثر جمالًا تقليديًا أو يتوقعون نماذج سلوكية إباحية) - على الرغم من أن المطالبة هنا تركز على توقعات النساء، فمن الإنصاف ملاحظة أن هذا طريق ذو اتجاهين.

من الناحية الثقافية، تحول السرد بالنسبة للمرأة إلى "لا تستقر أبداً، اعرف قيمتك" تنطوي هذه الرسالة التمكينية على هدف إيجابي (تشجيع النساء على عدم البقاء في علاقات مسيئة أو غير متكافئة)، ولكن في حال الإفراط في ذلك يمكن أن يعزز الشعور بأنه لا يوجد رجل جيد بما فيه الكفاية. وغالبًا ما يخبر الخطاب الشائع النساء أنه إذا لم يكن الرجل يفي كل شيء احتياجاتها أو توقعاتها، فلها الحق في المطالبة بالمزيد أو الرحيل. وبالإضافة إلى المقارنات التي تبرزها وسائل التواصل الاجتماعي، قد تتطلع العديد من النساء بالفعل إلى نموذج مثالي غير موجود ببساطة - رجل يلبي جميع المعايير. يلاحظ مقال افتتاحي عن الاتجاهات الرومانسية الحديثة أن الأزواج يشعرون في كثير من الأحيان أنهم "دائماً ما يخذل كل منهما الآخر من خلال مقارنة علاقتهما مع الصور غير الواقعية للآخرين على الإنترنت." وتؤدي هذه الظاهرة إلى عدم الرضا الدائم: فالعلاقات العادية، التي لا بد أن تشوبها عيوب وفتورات، تبدو دون المستوى عند قياسها بخيالات إنستغرام أو نهايات هوليوود.

إحدى النتائج المحددة هي تأخير الزواج أو تراجعه في معظم دول الغرب. تفضل النساء اللاتي لديهن توقعات أعلى تأجيل الزواج بدلاً من "الزواج من الرجل الخطأ". وقد ارتفع متوسط سن الزواج الأول إلى أواخر العشرينات أو الثلاثينات من العمر في الولايات المتحدة وأوروبا (مقارنة بأوائل العشرينات في عام 1900). كما أن العديد من الرجال، الذين يشعرون بمعايير النساء الصارمة ويخشون الرفض أو الطلاق المكلف، أصبحوا أقل ميلاً للتقدم للزواج. ويصبح الأمر بمثابة حلقة من ردود الفعل - حيث ترى النساء قلة من الرجال "القابلين للزواج" من حولهن (الشكوى التي كثيرًا ما تُسمع هي أن الرجال غير ناضجين أو غير بارعين مثل النساء)، ويرى الرجال أن النساء متطلبين للغاية.

وعلاوة على ذلك، فإن الروايات المنتشرة على نطاق واسع حول استقلالية المرأة قد قللت من الحاجة للزواج: يمكن للمرأة أن تكسب رزقها بنفسها وحتى أن تنجب أطفالًا بمفردها (عن طريق تكنولوجيا الإنجاب أو التبني)، لذا فإن الزواج رفاهية أكثر من كونه ضرورة. وفي حين أن هذه حرية عظيمة، إلا أنها يمكن أن تترجم إلى نهج كل شيء أو لا شيء للشراكة:: إما أن يحسن الرجل حياة المرأة بشكل كبير (تلبية معايير عاطفية واقتصادية عالية) أو، كما تتساءل الكثير من النساء، لماذا تتعب نفسها مع رجل أصلاً؟ في المجتمعات الغربية العلمانية، أصبح من المقبول بشكل متزايد أن تبقى المرأة عزباء أو عزباء باختيارها، في حين كانت الضغوط الاجتماعية والمالية في العصور السابقة تدفع المرأة إلى الزواج. وهذا يعني أنه يجب على الرجال اليوم أن يجتازوا معيارًا أعلى لكي يُنظر إليهم على أنهم يضيفون قيمة لحياة المرأة. في الجوهر، لقد تغيرت ساحة اللعب: فالمرأة تمتلك المزيد من الأوراق، وبالتالي يمكنها أن تكون انتقائية، لكن الاختيار الذي تغذيه وسائل الإعلام ينحرف أحيانًا إلى غير الواقعية، مما يجعل كلا الطرفين محبطًا.

هيمنة الإناث وخضوع الذكور: معيار جديد؟

مع ازدياد قوة المرأة في المجتمع، ظهر مجاز ثقافي مثير للاهتمام: أصبحت هيمنة الإناث في العلاقات، وما يقابلها من خضوع (أو سلبية) الرجال، أمرًا طبيعيًا أو حتى مُقدّرًا. في حين كان الزوج المتسلط أو الرجل "الضعيف" الذي يقع تحت سيطرة زوجته في الماضي رمزًا للسخرية (فكر في النكات القديمة عن خوف الرجل من دبوس زوجته)، أما اليوم فغالبًا ما يتم تصويره على أنه مجرد طريقة تسير بها الأمور - أو حتى كقاعدة مرغوبة ومضحكة. المثل الشائع "زوجة سعيدة، حياة سعيدة" تلخص فكرة أن دور الرجل هو الإذعان لرغبات شريكته للحفاظ على الانسجام. ويظهر عدد لا يحصى من المسلسلات الكوميدية والإعلانات التجارية أزواجًا يتبعون تعليمات زوجاتهم بإخلاص أو يطلبون الإذن لخياراتهم الشخصية، وهي ديناميكية كانت الأجيال السابقة تصفها بأنها غير رجولية ولكن الكثيرين الآن يتقبلونها بهز كتفيهم أو بالضحك.

في العديد من الصور الحديثة، إذا اختلف الزوجان، فإن الرهان الذكي بالنسبة للرجل هو العائدلأن المرأة يُفترض أنها تعرف أفضل أو ستجعل حياته بائسة إذا لم يفعل. هذا انعكاس صارخ للأعراف القديمة حيث كان يُطلب من الزوجات الخضوع. وقد جادل بعض المعلقين بأن هذا الانقلاب ليس مجرد مبالغة كوميدية، بل يعكس ديناميكيات العلاقة الحقيقية. فالمرأة، بوعي أو بدونه، قد الاختبار حدود شركائهم الذكور ويفرضون سيطرتهم إذا ما استسلم الرجال باستمرار. ويصف أحد محللي ديناميات الذكور والإناث الأمر على هذا النحو: "من من منظور تطوري، الرجل الذي يمكن السيطرة عليه بسهولة هو رجل لا يستطيع حماية [المرأة]... لذا فهي تختبرك باستمرار... على أمل أن تنجح في ذلك من خلال الحفاظ على حدودك. ولكن عندما تفشل في هذه الاختبارات من خلال الاستسلام، فإنها لا تحترمك أكثر لكونك متساهلاً؛ بل تفقد انجذابها إليك لأنك أثبت أنك لست القائد القوي الذي تحتاجه." وبعبارة أخرى، إذا تخلى الرجل عن احتياجاته ومبادئه الخاصة بسهولة شديدة، فقد تتخلى المرأة عن تولي دور القيادةولكن في الوقت نفسه يشعر بالاستياء أو خيبة الأمل لأنه سمح بحدوث ذلك. يشير هذا المنظور، الذي غالبًا ما يتردد صداه في "عالم الرجال" (منتديات نصائح الرجال، وما إلى ذلك)، إلى أن تقع العديد من العلاقات العصرية في فخ تبادل الأدوار:: كلما حاول الرجل إرضاء شريكته بالتنازل عن السلطة، كلما قل الاحترام والحب الذي يتلقاه في المقابل. وبالفعل، وكما يقول المصدر نفسه بصراحة, "كلما ضحيت بحاجاتك الخاصة من أجل حاجاتها، كلما استاءت منك لضعفك عن القيام بذلك." في نهاية المطاف، تنقلب الديناميكية - تصبح المرأة هي السلطة الفعلية، ويصبح الرجل يبحث عن لها الموافقة، وهو وضع لا يستسيغه أي منهما.

سواء قبل المرء المنطق التطوري أم لا، فمن الواضح أن أصبحت هيمنة الإناث أكثر قبولاً ثقافياً الآن أكثر من أي وقت مضى. حتى أن المرأة القائدة في العلاقات كثيرًا ما يتم تصويرها على أنها مثيرة أو مضحكة (فكر في تصوير النموذج الأصلي "المهيمن" في ثقافة البوب، أو ببساطة مجاز الزوجة التي "ترتدي البنطلون"). وبالمثل فإن خضوع الرجال هو أمر سائد بطريقة من شأنها أن تصدم أسلافنا. فالرجل الذي يستشير زوجته في كل قرار صغير ربما كان يُحتقر في السابق باعتباره "مطيعًا"، أما الآن فغالبًا ما يُنظر إليه على أنه علامة على كونه زوجًا صالحًا ومراعيًا. ينبع جزء من هذا من الرفض المحق للمواقف الذكورية - فالأخلاقيات الحديثة تقول إنه لا ينبغي للرجل أن يتسلط على زوجته. ولكن يمكن أن يتأرجح البندول بعيدًا إلى حيث أي التأكيد من قبل الرجل في إطار العدوان، وبالتالي يتعلم أن تأجيل دائمًا.

ومن المثير للاهتمام أن بعض النساء يعربن صراحةً عن عدم قدرتهن على إيجاد رجال "أقوياء" بما فيه الكفاية لهن. هناك مفارقة حيث يشجع المجتمع المرأة على أن تكون قوية والرجل على أن يكون مقبولاً، ومع ذلك لا يزال الانجذاب بين الجنسين في كثير من الأحيان يتوقف على قطبية معينة. العديد من النساء لا تريد رجل ممسحة للأرجل (يمكن أن يُنظر إلى الامتثال المستمر على أنه انعدام للثقة)، ولكن ينتهي الأمر مع رجال تم تدريبهم على تجنب الصراع مع النساء بأي ثمن. ويؤدي ذلك إلى إحباط متبادل: تهيمن المرأة لأن الرجل لا يريد أن يكون قائدًا؛ ومن ثم تفقد احترامها له، ويصبح هو يشعر بالمرارة أو الارتباك بشأن ما تريده هي حقًا. في بعض الحالات، يمكن أن تصبح هذه الديناميكية سامة. والنهاية القصوى هي ما أسماه أحد المصادر بزواج "حلبة المصارعة"، حيث تحول الزوجة المتسلطة كل تفاعل إلى معركة من أجل السيطرة، ويعيش الزوج في "السجن النفسي" المشي على قشر البيض وعلى الرغم من أن هذا الوصف دراماتيكي، إلا أنه يسلط الضوء على سيناريوهات حقيقية حيث يؤدي خوف الرجل من أن يكون حازمًا (ربما لتجنب وصفه بالمسيء أو ببساطة للحفاظ على السلام) إلى تعرضه للضرب الدائم. ثقافيًا، يمكننا أن نلاحظ سلالة من "تمكين المرأة" مراسلة ذلك، بقصد أو بدون قصد يصادق على ممارسة المرأة السلطة على الرجل. على سبيل المثال، قد تحتفي برامج تلفزيون الواقع أو أعمدة النصائح بالمرأة التي "تتخذ القرارات" في علاقتها كعلامة على قوتها. وفي الوقت نفسه، يتم تصوير الرجل المطيع على أنه لطيف أو مستنير إذا تم ذلك باحترام - ولكن إذا كان غير سعيد، يقال له إنه يجب ألا يكون "رجلاً بما فيه الكفاية" للتعامل مع امرأة قوية.

يمكن للمرء أن يجادل بأن هذا الاتجاه هو شكل من أشكال تصحيح الاختلالات التاريخية: بعد آلاف السنين من هيمنة الذكور، ربما لا يكون من المستغرب وجود ديناميكية قوة عكسية لبضعة أجيال. يتفاوض العديد من الأزواج على هذه الأمور بشكل جيد، ويتبادلون القيادة في مجالات مختلفة. ومع ذلك، فإن النص الاجتماعي يميل اليوم بشكل لا يمكن إنكاره نحو تأييد القيادة الأنثوية في المنزل والعلاقات العاطفية، خاصة في وسائل الإعلام التي تستهدف الجمهور الصغير. وكثيرًا ما يتم تعليم الأولاد "احترم الفتيات" وهو ممتاز، ولكن نادراً ما العكس بالعكس بنفس التركيز؛ وغالبًا ما يتم تعليم الفتيات بشكل أقل صراحةً احترام الفتيان. في بعض الهوامش الراديكالية للخطاب على الإنترنت، يتم التباهي بكراهية الرجال كشكل من أشكال التعبير النسوي (مثل الشعار المنتشر "الرجال قمامة"). في حين أن العديد من النساء لا يعتقد حرفيًا أن الطريقة غير الرسمية التي يمكن للمرء أن يشوه بها سمعة الرجال الآن - غالبًا مع ضحك كلا الجنسين - تشير إلى التساهل تجاه عدم احترام الذكورة لم تكن موجودة عندما كان بندول السلطة على الجانب الآخر. على سبيل المثال، تصارعت شركات وسائل التواصل الاجتماعي حول ما إذا كانت عبارة "الرجال قمامة" تشكل خطاب كراهية؛ فقد أصبحت شائعة كهاشتاغ للنساء للتنفيس عن سلوك الذكور السيئ. إن تطبيع مثل هذه العبارة (تخيلوا الضجة التي ستحدث لو أن هاشتاجًا رئيسيًا قال "النساء قمامة") يُظهر إلى أي مدى وصل التصديق الثقافي على هيمنة الإناث أو على الأقل تشويه سمعة الذكور.

الآثار المترتبة على المواعدة والزواج والاحترام المتبادل

وقد كان لهذه التحولات التاريخية والثقافية عواقب بعيدة المدى على كيفية علاقة الرجال والنساء ببعضهم البعض في مجالات المواعدة والزواج، وعلى مستوى الاحترام (أو عدمه) بين الجنسين. وتشمل بعض النتائج الرئيسية ما يلي:

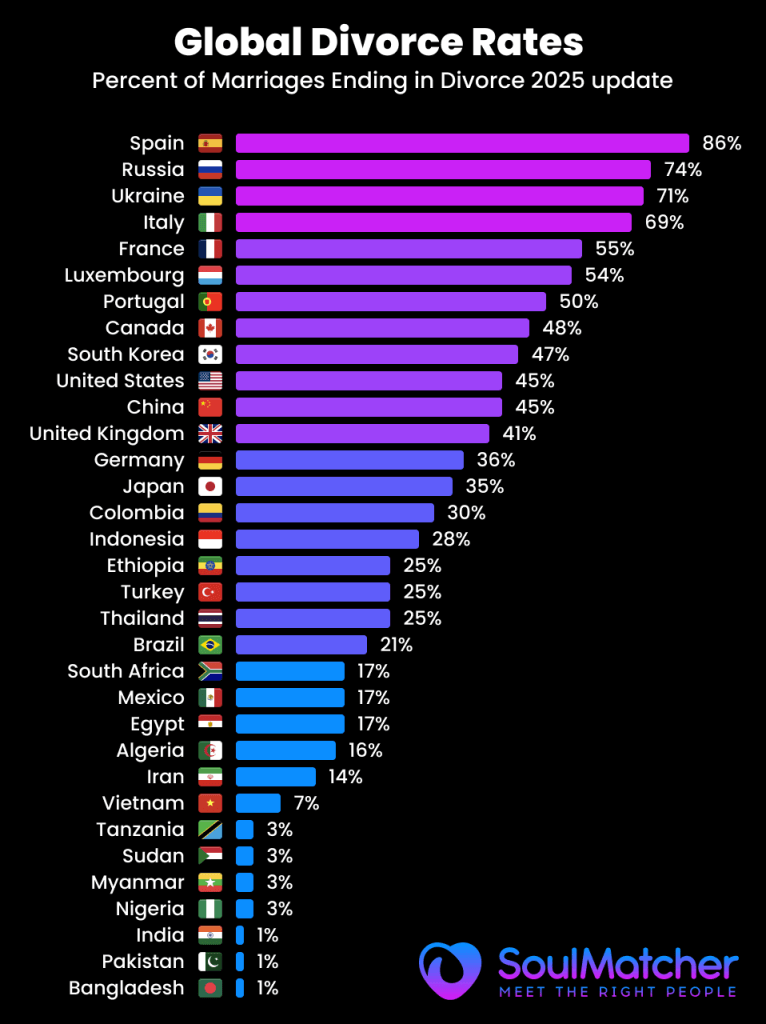

- معدلات الزواج والاستقرار: في العديد من البلدان الغربية، انخفضت معدلات الزواج في العديد من البلدان الغربية، ومن المرجح أن تنتهي الزيجات التي تحدث بالطلاق أكثر مما كانت عليه قبل قرن من الزمان. ومن الإحصائيات اللافتة للنظر المتعلقة بديناميكية تبادل الأدوار أن الزيجات التي تكون فيها المرأة هي المعيل الرئيسي هي أقل مستقرة. وفقًا لتحليل بيانات التعداد السكاني في الولايات المتحدة، على الرغم من أن الأسر المعيشية التي تعولها النساء لا تزال أقلية (حوالي 161 تيرابايت و3 تيرابايت)، إلا أنها تمثل 42% من حالات الطلاق. في الواقع، عندما يكون كسب الزوجة أكثر بكثير، يكون معدل الطلاق أعلى بثلاث مرات تقريبًا مما هو عليه عندما يكون الزوج هو الكاسب الرئيسي. يشير هذا إلى أن العديد من الأزواج لا يزالون يعانون عندما تتعارض التوقعات مع الواقع - ربما يكون العرف الاجتماعي قد تحول للسماح للمرأة بتولي المسؤولية، ولكن ربما تكون المواقف أو الاستياءات العميقة الجذور (من كلا الجانبين) تجعل هذه الترتيبات أكثر هشاشة. وتفترض بعض الأبحاث أن الرجال في هذه الحالات قد يشعرون بالضعف أو أن النساء قد يشعرن بأن الزوج لا "يلبي التوقعات"، مما يؤدي إلى عدم الرضا. من الجدير بالذكر أن معدلات الطلاق هي الأقل في سيناريوهات المساواة في الدخل المزدوج، مما يعني أن التوازن أو التماثل في الأدوار قد يعزز الاستقرار أكثر من الاختلالات الشديدة في أي من الاتجاهين.

- ذكر التراجع أو رد الفعل العكسي ومن النتائج الواضحة بين الرجال ما يسميه البعض "تراجع الذكور" عن الالتزامات التقليدية. فبعض الرجال الذين يشعرون بعدم اليقين من دورهم أو يخشون الفشل في ظل القواعد الجديدة، تراجعوا عن توقعات المجتمع. وقد يتجلى ذلك في انسحاب الشباب من التعليم والطموح الوظيفي (أصبح عدد النساء المتخرجات من الجامعة الآن أكثر من عدد الرجال في العديد من الأماكن، وهو ما يمثل تراجعًا عما كان عليه قبل 50 عامًا)، أو الانسحاب من المواعدة والعلاقة الحميمة (ارتفاع عدد الرجال العازبين غير الطوعيين، أو "الرجال يسيرون في طريقهم الخاص" الحركة التي تشجع الرجال على تجنب العلاقات الجادة مع النساء تمامًا). في اليابان، ظهر مصطلح "الرجال آكلو العشب" للرجال الشباب الذين يتجنبون الصورة الذكورية الحازمة ولا يهتمون كثيرًا بمطاردة الحياة المهنية أو الرومانسية. أما في الغرب، فيستخدم مصطلح "متلازمة بيتر بان" أحيانًا للإشارة إلى الرجال الذين يمدون فترة المراهقة ويتجنبون تحديات الرجولة في سن الرشد، ربما لأن الحوافز القديمة (أن تكون معيلًا لتكوين أسرة) أقل وضوحًا أو مجزية عندما تكون المرأة قادرة على إعالة نفسها. والنتيجة الصافية هي مجموعة متزايدة من الرجال الساخطين. ويوجه البعض إحباطهم إلى حركات رد الفعل العكسي - من المعتدل (نداءات الحنين إلى "الرجال الحقيقيين" والعودة إلى القيم التقليدية) إلى المتطرف (المجتمعات المعادية للنساء على الإنترنت أو حتى العنف، كما رأينا في بعض الحالات البارزة التي شهدت هجومًا من قبل من يُعرّفون أنفسهم بأنهم "محاربات"). هذه إشارات تحذيرية على أن الرجال لا يتأقلمون جميعًا بسلاسة؛ فالكثير منهم يشعرون بالتخلف عن الركب أو الاستخفاف بالمعايير الجديدة ويستجيبون إما بانسحاب متجهم أو ثورة غاضبة.

- إحباط المرأة و"العثور على رجل صالح": وعلى الجانب الآخر، تعرب العديد من النساء عن إحباطهن من عدم قدرتهن على العثور على رجال يلبون توقعاتهن. ومع تقدم النساء في التعليم والوظائف، فإنهن بطبيعة الحال يبحثن عن شركاء مساوين لهن في المكانة أو أعلى (وهي ظاهرة تنبأ بها فرط الزواج). ولكن مع انخفاض عدد الرجال في التعليم العالي واختيار بعض الرجال الانسحاب من المهن ذات الضغط العالي، هناك عدم تطابق ديموغرافي. في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، هناك الآن عدد أكبر بكثير من خريجات الجامعات الإناث مقارنة بالذكور؛ وهذا يؤدي إلى أن النساء المتعلمات يكافحن من أجل العثور على شركاء ذكور متعلمين بنفس المستوى - وهو اتجاه يسمى أحيانًا "معضلة مواعدة النساء المتعلمات" وتسلط وسائل الإعلام الضوء على ذلك في قصص "النساء الناجحات اللاتي لا يجدن أزواجًا"، وهذا بدوره يولد أحيانًا الاستياء: قد تلوم هؤلاء النساء الرجال على عدم طموحهم أو استقرارهم بما فيه الكفاية، بينما قد يلوم الرجال النساء على كونهن صعبات الإرضاء. تستمر حلقة ردود الفعل هذه في تآكل حسن النية المتبادلة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن بعض النساء اللاتي يرتبطن برجال أقل توجهاً نحو الحياة المهنية يبلغن لاحقاً عن فقدان الاحترام لهم أو الشعور بالعبء (إن مجاز الزوج "الرجل الطفل" الذي لا يريد أن ينضج شائع في أعمدة النصائح). باختصار، بينما تتمتع النساء بحرية أكبر من أي وقت مضى في اختيار مسارهن، تجد الكثيرات منهن أن مجموعة الشركاء الذين يتوافقون مع توقعاتهن المتزايدة قد ضاقت، مما يؤدي إما إلى تأخر الاقتران أو العزوبية بالاختيار أو العلاقات التي "ترتدي فيها المرأة على مضض".

- تآكل الاحترام المتبادل: ولعل أكثر العواقب إثارة للقلق هو التآكل الخفي (وأحيانًا غير الخفي) للاحترام الأساسي بين الرجل والمرأة. فبينما كانت بعض المجاملات والقواعد الاجتماعية تحكم التفاعلات بين الرجل والمرأة (ليست كلها جيدة أو متساوية، لكنها حافظت على قشرة من الاحترام)، أصبح كلا الجنسين الآن يتحدثان عن الآخر بعبارات عدائية في بعض الأحيان. ويشير شيوع النكات أو العبارات الرافضة (مثل ميم "الرجال حثالة" أو الرجال الذين يشيرون إلى النساء بـ "الإناث" بنبرة ازدراء على الإنترنت) إلى انعدام التعاطف والتفاهم. إن #MeToo سلطت الحركة الضوء على سوء المعاملة الحقيقية والمتفشية للنساء، ولكنها ولدت أيضًا ارتباكًا وخوفًا لدى بعض الرجال حول كيفية الاقتراب من النساء دون إساءة. يشعر بعض الرجال كما لو أنهم "يمشون على قشر البيض"، قلقين من أن مجاملة خاطئة أو محاولة مغازلة خاطئة يمكن أن توصف بالتحرش. وقد أدى ذلك إلى أن يتجنب جزء من الرجال ببساطة الانخراط، مما يزيد من تعميق الفجوة. على الجانب الآخر، تصادف النساء دوائر من الرجال على الإنترنت يتحدثون عن النساء بطرق ازدرائية (مثل المصطلحات التحقيرية للغاية المستخدمة في بعض منتديات incel)، وهذا أمر مفهوم يؤدي إلى توتر مواقفهم تجاه الرجال ككل. ما يجب أن يكون شراكة، في أسوأ الحالات، يُنظر إليه على أنه معركة بين الجنسين.

في المجال المنزلي، يجب على الأزواج اجتياز هذه التيارات الثقافية الخفية. وينجح الكثيرون في ذلك - وينبغي الاعتراف بأن عددًا كبيرًا من الرجال والنساء المعاصرين قد تكيفوا مع أدوار أكثر مرونة وأبلغوا سعادة أكبر في علاقاتهم أكثر مما كان ممكنًا في الماضي الجامد. فقد وجدت الدراسات الاستقصائية أن الأزواج الذين يتمتعون بعقلية المساواة غالبًا ما يتمتعون برضا عالٍ في العلاقات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنهم يتواصلون أكثر ويتشاركون المسؤوليات. يمكن للرجال الذين تحرروا من ضغط كونهم المعيل الوحيد أن يطوروا روابط أوثق مع أطفالهم، ويمكن للنساء اللواتي تحررن من التبعية الاقتصادية الكاملة بناء شراكات أكثر إنصافًا على أساس الاختيار المتبادل وليس على أساس الضرورة. هذه نتائج إيجابية لهذه التحولات. ومع ذلك، فإن الفترة الانتقالية في العقود القليلة الماضية قد أدخلت بلا شك الاحتكاك وعدم اليقين. لم تعد أدوار الجنسين نصًا واضحًا، بل أصبحت ارتجالاً، وليس الجميع مرتجلين جيدين. وبالتالي، يشهد المجتمع ككل التحرر والخلاف:: التحرر من حيث أن الأفراد يستطيعون الآن صياغة الأدوار التي تناسب نقاط قوتهم الشخصية بغض النظر عن الجنس، والخلاف من حيث أن الكثيرين يشعرون أن الجنس الآخر لا يلبي توقعاتهم أو لا يحترمهم بما فيه الكفاية.

الخاتمة

على مدار القرن الماضي وما يزيد عن قرن من الزمان، شهدت المشهد الثقافي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا وروسيا إعادة تفاوض دراماتيكية لما يعنيه أن تكون رجلاً أو امرأة. فقد تبوأت النساء أدوارًا كانت محجوزة للرجال في السابق - من أرض المصنع إلى أعلى مستويات السياسة - وبذلك تبنين سمات القيادة والحزم والاستقلالية التي كانت تُصنف في العصور السابقة على أنها "ذكورية". وفي المقابل، دُعي الرجال في المقابل إلى تبني سلوكيات كانت تُعتبر "أنثوية" - أن يكونوا أكثر انفتاحًا عاطفيًا وتعاونًا واستعدادًا للتراجع في بعض الأحيان في الحياة الأسرية. كانت هذه التغييرات مدفوعة بتيارات قوية: الحركات النسوية التي تتحدى التسلسل الهرمي بين الجنسين، والعلمنة التي أضعفت السلطة الأبوية للدين، والتحولات الاقتصادية والحروب التي تتطلب مشاركة المرأة في القوى العاملة، والبيئة الإعلامية دائمة التطور التي تعكس وتشكل المواقف المجتمعية حول الجنسين. ومما لا شك فيه أن الأدوار الذكورية التقليدية، لا سيما فكرة الرجل كرئيس للأسرة بلا منازع، قد تآكلت في الثقافة الغربية السائدة، بينما ازدادت استقلالية المرأة وسلطتها.

وقد أسفرت هذه التطورات عن إرث معقد. فمن ناحية، هناك الكثير مما يجب الاحتفاء به - المزيد من المساواة والحرية، والمزيد من الفرص للأفراد لمتابعة مواهبهم دون قيود جنسانية، والعلاقات التي يمكن أن تقوم على الشراكة الحقيقية والحب بدلاً من التبعية الاقتصادية أو العقد الاجتماعي. لقد تم إثراء حياة النساء من خلال القدرة على الكسب والتصويت والقيادة؛ كما تم إثراء حياة الرجال (في كثير من الحالات) من خلال المشاركة الأوثق في تربية الأبناء والسماح لهم بأن يكونوا أكثر إنسانية وضعفًا مما كانت تسمح به القوالب النمطية القديمة. تزدهر العديد من الأسر على نموذج من الاحترام المتبادل حيث يتم تقاسم صنع القرار.

من ناحية أخرى، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار العواقب غير المقصودة. وقد ترك التساؤل عن "ما هو مكان الرجل؟" بعض الرجال بلا هدف أو غاضبين. كما أن الترويج لقوة المرأة - رغم حيويته - قد تجاوز أحيانًا إلى الانتقاص من قيمة الرجل، سواء كان ذلك على سبيل المزاح أو في السياسة. لقد كان دور وسائل الإعلام في تقديم القدوة سلاحًا ذا حدين: فحتى في الوقت الذي ألهمت فيه النساء، غالبًا ما قللت من شأن الرجال، كما أن الصور الوردية التي تقدمها وسائل التواصل الاجتماعي قد وضعت جميع الجنسين في مُثُلٍ مستحيلة في الحب والحياة. إن صعود الهيمنة الأنثوية في بعض ديناميكيات العلاقات، وما يقابلها من خضوع الذكور، وإن كان مناسبًا شخصيًا لبعض الأزواج، إلا أنه يبدو أنه يسبب عدم الرضا لدى البعض الآخر، خاصة عندما لا يظهر ذلك باختيار واعٍ بل بسبب فشل الرجال في تأكيد أنفسهم وفشل النساء في احترام الحدود. يمكن أن تكون النتيجة النهائية في مجموعة المواعدة هي السخرية: يشتكي الرجال من أن النساء لا يرغبن إلا في الطبقة العليا من الرجال؛ وتشتكي النساء من أن الرجال إما متغطرسون للغاية أو ضعفاء للغاية. لقد عانت الثقة المتبادلة بشكل واضح في هذه البيئة الصاخبة من اللوم المعمم.

وللمضي قدماً، فإن التحدي الذي يواجه هذه الثقافات هو تحقيق توازن جديد يحافظ على مكتسبات المساواة والاستقلالية مع تعزيز التفاهم والاحترام بين الجنسين. فبدلاً من معركة هيمنة محصلتها صفر، سيكون الهدف هو مجتمع لا تكون فيه الذكورة والأنوثة صندوقين جامدين، بل طاقات متكاملة يمكن للأفراد التعبير عنها بطرق صحية. قد ينطوي ذلك على تثقيف الشباب (الفتيان والفتيات على حد سواء) حول استراتيجيات العلاقة الإيجابية - مع التركيز على التواصل والتعاطف والتوقعات الواقعية بدلاً من الروايات العدائية "نحن ضدهم". كما ينطوي ذلك على خلق نماذج جديدة للرجولة التي لا تكون أبوية متسلطة ولا متفرجة سلبية، بل شريكة مسؤولة وناضجة عاطفيًا. وبالمثل، تشجيع أشكال جديدة من الأنوثة التي لا تقدّر الاستقلالية فحسب، بل أيضًا قيمة الشراكة ومعاملة الرجال كحلفاء وليس كخصوم سيكون أمرًا أساسيًا. وكما تشير البيانات، يمكن للأزواج الذين ينجحون في الجمع بين الاحترام وتقسيم الأدوار على أساس المساواة أو تقسيم الأدوار المتفق عليه أن يحققوا مستوى عالٍ من الرضا. يجب على المجتمع بشكل عام أن يلاحظ ذلك: إن تآكل الأدوار الجامدة يوفر فرصة لبناء العلاقات على الاختيار والاحترام. إذا تمكن الرجال والنساء من التكيف مع هذه الروح - متجنبين تطرف الماضي والحاضر - فإن النتيجة قد لا تكون أزمة، بل توازنًا جديدًا يشعر فيه كلا الجنسين بتقدير مساهماتهما، ويمكن لكل شراكة أن تجد التوازن بين السمات التي تناسبها.

وباختصار، كانت الرحلة منذ عام 1900 رحلة من الأدوار المقررة إلى الأدوار المتفاوض عليها. لقد كانت رحلة تحررية ومربكة في الوقت نفسه. لم يعد "المذكر" و"المؤنث" في عام 2025 كما كانا في عام 1900، وهما مستمران في التطور. يساعد فهم القوى التاريخية المؤثرة في تفسير لماذا تقف النساء الآن في المكان الذي كان يقف فيه الرجال، ولماذا يتكيف الرجال بدورهم. بهذا الفهم، ربما يمكننا تجاوز الاستياء والتخيلات غير الواقعية نحو ثقافة لا تعني فيها المساواة التماثل، ولا تتطلب القوة ضعف الآخر، ويمكن استعادة الاحترام المتبادل كحجر الزاوية في العلاقات بين الرجل والمرأة.

المصادر

- بريتانيكا - بريتانيكا - دور الجنسين: التحولات التاريخية في التوقعات الجنسانية

- ديزيريت نيوز (2019) - لويس م. كولينز, تقرير خريطة الأسرة العالمية حول الإيمان والحركة النسائية ونتائج الأسرة

- صحيفة بي واي يو ديلي يونيفرس (2017) - "الآباء يكافحون الصور السلبية التي تقدمها وسائل الإعلام" نقلاً عن دراسات جامعة BYU حول أدوار الأبوة

- أعمال العلوم الاجتماعية (2018) - جين ليندرز, "أزمة الذكورية - نظرة عامة موجزة"، "أزمة الذكورية - نظرة عامة موجزة" نقلاً عن والتر هولشتاين وروجر هوروكس حول أزمة الهوية الذكورية

- درع سبارتن (2024) - مسكان ميهتا وكاتي هاس "الرومانسية الحديثة: وسائل الإعلام تدفع بتوقعات غير واقعية في العلاقات،" على تأثير وسائل الإعلام على معايير المواعدة بين الشباب

- مجلة إيفي (2023) - جينا فلوريو "فقط 15% من النساء يبدين اهتماماً بالرجال بطول 5'8″ على تطبيقات المواعدة" الإبلاغ عن بيانات استبيان بامبل عن تفضيلات الطول لدى النساء

- مركز بيو للأبحاث (2023) - "في نسبة متزايدة من الزيجات في الولايات المتحدة، يكسب الأزواج والزوجات نفس الدخل تقريبًا" إحصاءات عن التغيرات في دور المعيل 1972-2022

- جوردون وبيرلوت، محامي قانون الأسرة (2023) - "النساء المعيلات أكثر عرضة للطلاق"، "النساء المعيلات أكثر عرضة للطلاق" نقلاً عن تقرير موقع Divorce.com حول الأسر التي تعيلها النساء ومعدلات الطلاق

Благодарю за интересную подробную статью – разбор смены ролей мужчин и женщин за последние 100 лет, с указанием источников. (правда с некоторыми киноляпами, похоже создана ИИ)

С одной стороны эта глобальная перемена нарушила традиционные вековые сильные опоры мужчин и женщин, отсюда повышенная тревожность, раздражительность и раздражительность. Больше разводов и меньше детей и даже прекращение Родов.

Из плюсов наверное расширение возможностей для самореализации и для тех и других, и больше принятия нетрадиционных творческих мужчин и сильных женщин. И мотивация к равенству и взаимовыгодному партнерству в паре, учитывая природные особенности каждого, как в мире животных)

Как говорится продолжаем наблюдение, куда это всё приведет.

И да нам и нашим потокам предстоит очень интереснейшая задача – найти новый баланс который сохраняет равенство и автономию, способствуя взаимопониманию и уважению между полами, а также продолжению и процветанию Рода человеческого.

Una analisi piu’ equilibrata dei deliri femministi ma purtroppo irrealizzabile perche’ non vuole fare i conti con madte natura e con l’evoluzione biologicacdi millenni.

Il maschile, per natura da sempre e anche nel mondo animale ha la sua ragionecesistenziale nell’essete il Provider e Protector dei figli e della moglie. Questi ruoli non sono un costrutto sociale ma ruoli biologici. L’Ingegneria Sociale promossa, non so da chi, per mano dell”ideologia femminista non puo’ funzionare e gia’ se ne vedono i segni profondi. Gli uomini hanno preso consapevolezza e stanno reagendo e lo faranno sempre con maggiore forza e violenza, perche’ la forza, la sfida, il rischio e il combattimento e’ nel DNA maschile. Perche’ questo esperimento di ingegneria sociale volta a scambiare i ruoli maschili e femminili non puo’ funzionare? Semplice, Perche’ e’ contro Natura, andremo a sbattere su un muro durissimo a velocita’ folle.

Una analisi piu’ equilibrata dei deliri femministi ma purtroppo irrealizzabile perche’ non vuole fare i conti con madte natura e con l’evoluzione biologicacdi millenni.

Il maschile, per natura da sempre e anche nel mondo animale ha la sua ragionecesistenziale nell’essete il Provider e Protector dei figli e della moglie. Questi ruoli non sono un costrutto sociale ma ruoli biologici. L’Ingegneria Sociale promossa, non so da chi, per mano dell”ideologia femminista non puo’ funzionare e gia’ se ne vedono i segni profondi. Gli uomini hanno preso consapevolezza e stanno reagendo e lo faranno sempre con maggiore forza e violenza, perche’ la forza, la sfida, il rischio e il combattimento e’ nel DNA maschile. Perche’ questo esperimento di ingegneria sociale volta a scambiare i ruoli maschili e femminili non puo’ funzionare? Semplice, Perche’ e’ contro Natura, andremo a sbattere su un muro durissimo a velocita’ folle.