Einführung

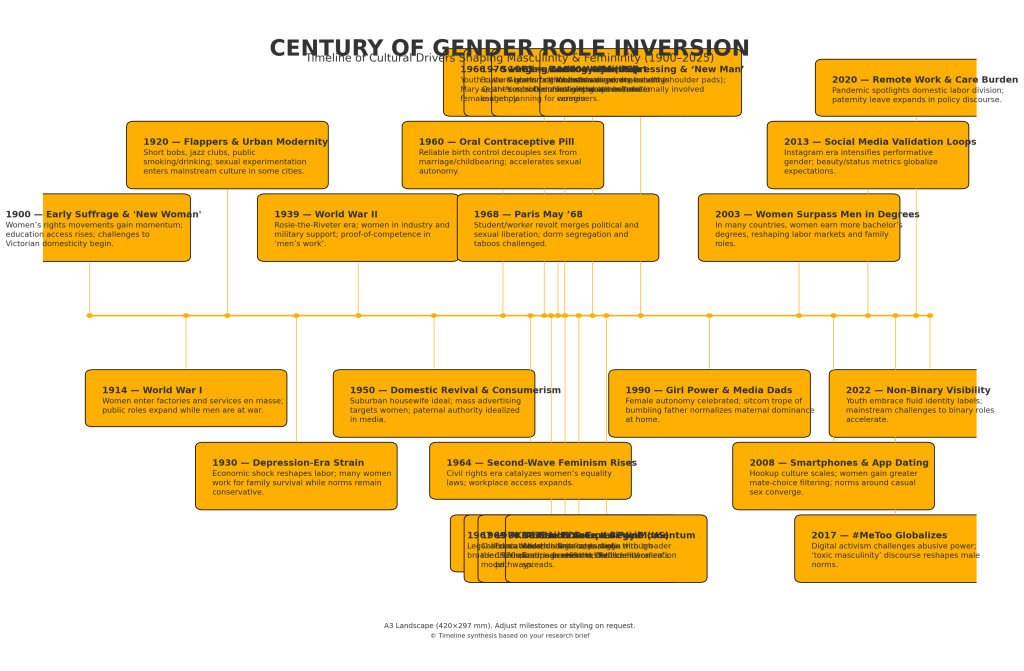

Seit 1900 haben die westlichen Gesellschaften tiefgreifende Veränderungen im Verhalten der Geschlechter erlebt. Traditionelle Erwartungen - Männer als entscheidende Ernährer und Familienoberhäupter, Frauen als Hausfrauen und Pflegerinnen - wurden zunehmend in Frage gestellt und umgestoßen. In den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Europa und in Russland haben Frauen an Autonomie gewonnen und Eigenschaften angenommen, die früher als "männlich" galten, während Männer ermutigt (oder gezwungen) wurden, Rollen und Eigenschaften anzunehmen, die früher als "weiblich" galten. Diese Veränderungen sind nicht im luftleeren Raum entstanden, sondern wurden von wichtigen kulturellen Kräften vorangetrieben. Wellen von feministischem Aktivismus erweiterten die Rechte und Möglichkeiten von Frauen, die Säkularisierung untergrub religiöse und patriarchalische Autoritäten, Familienstrukturen entwickelten sich, und die Massenmedien - von Hollywoodfilmen nach dem Zweiten Weltkrieg bis zu Instagram im 21. sollte sein. In diesem Beitrag wird untersucht, wie diese Kräfte das traditionelle Paradigma vom Mann als Familienoberhaupt in Frage gestellt und die Dynamik zwischen Mann und Frau neu gestaltet haben. Es wird argumentiert, dass die Aushöhlung starrer Geschlechterrollen zweischneidig war - sie hat Frauen gestärkt und die Gleichberechtigung gefördert, aber auch zur Verwirrung der männlichen Identität, zu unrealistischen Beziehungserwartungen und zu neuen Reibungen in der Dating- und Ehekultur beigetragen. Belege dafür werden aus der historischen und soziologischen Forschung, der Medienanalyse und zeitgenössischen Kommentaren zu den Geschlechterbeziehungen gezogen.

Historischer Überblick: Vom Patriarchat zum Rollenwandel

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren die Geschlechterrollen im Westen weitgehend durch patriarchalische Normen bestimmt, die durch Gesetze, Religion und Bräuche verstärkt wurden. Um 1900 durften Frauen beispielsweise in vielen Ländern weder wählen noch gleichberechtigt mit Männern Eigentum besitzen. Die Normen der Mittelschicht idealisierten eine "getrennte Sphären" Männer agierten in der öffentlichen Sphäre von Arbeit und Politik, während von Frauen eine private Sphäre erwartet wurde, die sich auf Hausarbeit und Kindererziehung konzentrierte. In den USA und Europa war die Mann als Ernährer - Frau als Hausfrau Die Kernfamilie wurde allgemein als die natürliche Ordnung angesehen, obwohl Wissenschaftler anmerken, dass dieses Modell nicht so "alt" war, wie oft angenommen. Im Russischen Reich und später in der Sowjetunion herrschten bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein traditionelle bäuerlich-patriarchalische Strukturen vor, trotz der aufkeimenden Frauenrechtsbewegungen in den städtischen Zentren.

Das 20. Jahrhundert brachte jedoch einschneidende Ereignisse, die diese strikten Rollen aufzulockern begannen. Die beiden Weltkriege waren ein besonderer Katalysator. Da Millionen von Männern eingezogen wurden, waren Frauen in traditionell männliche Rollen gedrängt werden in Fabriken, Büros und sogar in militärischen Hilfseinheiten. Propaganda-Ikonen wie die amerikanische "Rosie the Riveter" drängten Frauen dazu, männlich kodierte Eigenschaften wie Stärke und Unabhängigkeit anzunehmen, um die Kriegsanstrengungen zu unterstützen. In der Sowjetunion förderte die Geschlechterideologie des Bolschewismus zunächst die Emanzipation der Frauen und ihre Beteiligung am Erwerbsleben (z. B. legalisierte die frühe sowjetische Politik Scheidung und Abtreibung, und Frauen wie Valentina Tereshkova wurden als Heldinnen der Arbeit und sogar als Kosmonautinnen gefeiert). Doch selbst wenn Frauen sich in diesen Rollen als fähig erwiesen, wurden sie in der Nachkriegsgesellschaft oft zurückgeschickt zu traditionellen Mustern. In den USA gab es in den späten 1940er und 1950er Jahren einen starken kulturellen Druck, den männlichen Veteranen als Familienernährer und die weibliche Hausfrau als weibliches Ideal wiederherzustellen, was durch die Darstellung der häuslichen Vorstadt in Medien und Werbung veranschaulicht wurde. In ähnlicher Weise pries Stalins UdSSR in der Nachkriegszeit die Mutterschaft an und verlieh Frauen mit vielen Kindern "Mutterheldinnen"-Medaillen, um zu bekräftigen, dass die Hauptaufgabe einer Frau in der Familie lag (auch wenn sie oft gleichzeitig einer bezahlten Arbeit nachging).

Trotz dieses Rückschritts war die Saat des Wandels gelegt worden. In den folgenden Jahrzehnten beschleunigten sozioökonomische Veränderungen und intellektuelle Bewegungen den Abbau der Geschlechterhierarchien aus dem 19. Die Ausbreitung der Industrialisierung und der Hochschulbildung eröffnete den Frauen neue Beschäftigungsfelder. Die demografischen Auswirkungen der Kriege (bei denen so viele Männer verloren gingen) führten dazu, dass Frauen in Europa und Russland einfach hatte mehr wirtschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Zur Mitte des Jahrhunderts war ein tiefgreifender Wandel im Gange: Die Frauen waren auf dem besten Weg, eine größere Autonomie zu erlangen, und die Männer würden sich - ob sie wollten oder nicht - allmählich an ein neues Gleichgewicht anpassen.

Die Wellen des Feminismus und die weibliche Autonomie

Eine der treibenden Kräfte bei der Veränderung der Geschlechterdynamik war die Frauenbewegung, die sich in mehreren "Wellen" seit dem frühen 20. Jede Welle stellte die traditionellen Geschlechterrollen auf unterschiedliche Weise in Frage:

- Feminismus der ersten Welle (ca. 1880-1920er Jahre): Diese Bewegung, die sich auf rechtliche Ungleichheiten konzentrierte, erreichte das Frauenwahlrecht (z. B. den 19. Zusatzartikel in den USA, das Wahlrecht 1918 im Vereinigten Königreich) und einen besseren Zugang zu Bildung und Beschäftigung. Die Feministinnen der ersten Welle haben im Allgemeinen nicht Viele gingen davon aus, dass Frauen die moralische Hüterin des Hauses bleiben würden, auch wenn sie öffentliche Rechte erhielten. Doch indem sie Frauen das Wahlrecht einräumte und ihre rationale Unabhängigkeit betonte, legte diese Welle den Grundstein für egalitär Gender-Denken. In Russland förderte die kommunistische Regierung nach der Revolution von 1917 auch nominal Die Gleichstellung der Geschlechter, d. h. das Wahl- und Arbeitsrecht für Frauen, wurde eingeführt, auch wenn die gesellschaftliche Einstellung in vielerlei Hinsicht konservativ blieb.

- Feminismus der zweiten Welle (1960er-1980er Jahre): Diese Welle stellte die traditionellen geschlechtsspezifischen Verhaltensnormen in den westlichen Gesellschaften grundlegend in Frage. Sie kritisierte das Nachkriegsideal der glücklichen Hausfrau und setzte sich für die Befreiung der Frau in allen Bereichen (Arbeit, Sexualität, Familie) ein. Der Aktivismus der Zweiten Welle führte zu Rechtsreformen (vom Verbot der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts im US-Bürgerrechtsgesetz bis hin zu Gesetzen zur Lohngleichheit in den USA, im Vereinigten Königreich und in Europa) und verbreiteten den Zugang zur Geburtenkontrolle, was den Frauen eine nie dagewesene Kontrolle über die Fortpflanzung und die Karriereplanung gab. Frauen traten massenhaft in Universitäten und Berufe ein, die früher von Männern dominiert wurden. Das Ideal der unterwürfigen, abhängigen Ehefrau wich der "Befreite Frau"-durchsetzungsfähig, karriereorientiert und sexuell autonom. In den Familien bedeutete dies, dass viele Ehefrauen nun ihre eigenes Einkommen und eigene Stimme in der Entscheidungsfindung und untergruben die automatische Autorität, die einst den Ehemännern zugestanden wurde. Die traditionelle Rolle des männlichen Ernährers wurde durch die steigenden Scheidungsraten in den 1970er Jahren (als in vielen Ländern Gesetze zur Scheidung ohne Verschulden eingeführt wurden) und die Normalisierung von Doppelverdienerhaushalten weiter untergraben. Männer mussten sich auf weibliche Mitarbeiter und Chefs sowie auf Partnerinnen einstellen, die eine egalitärere Beziehung erwarteten. In eher säkularen Familien wurden diese feministischen Errungenschaften begrüßt, während es in stark religiösen oder patriarchalischen Familien oft Widerstand gab oder der Wandel langsamer vonstatten ging. Doch in den 1980er Jahren erkannte sogar die Mainstream-Kultur an, dass Frauen in verschiedenen Situationen "die Hosen anhaben" konnten - im wörtlichen und im übertragenen Sinne.

- Feminismus der dritten und vierten Welle (1990er-2020er Jahre): Spätere feministische Wellen förderten weiterhin die weibliche Autonomie und stellten Geschlechternormen in Frage, wobei der Schwerpunkt auf Individualität und Intersektionalität lag. In den USA, im Vereinigten Königreich und in Europa stieg die Repräsentanz von Frauen in der Politik und in Führungspositionen in der Wirtschaft (Margaret Thatchers Amtszeit als britische Premierministerin von 1979-1990 zerbrach beispielsweise eine "männliche" Führungsform). Kulturelle Botschaften feierten zunehmend "Girl Power" (von den Spice Girls im Großbritannien der 1990er Jahre bis hin zu einer Fülle weiblicher Action-Helden in Hollywood in den 2010er Jahren). In den 2010er Jahren wurde eine vierte Welle konzentrierte sich auf Themen wie #MeToo (Aufdeckung sexueller Belästigung) und die Ablehnung "toxischer Männlichkeit". Diese Strömungen ermutigten Männer, ihre dominante oder stoische Persönlichkeit abzulegen und mehr emotional ausdrucksstarke, gleichberechtigte Partner. Die kumulative Wirkung eines Jahrhunderts Feminismus ist deutlich: In weiten Teilen des Westens ist ein offenes Patriarchat in der Öffentlichkeit nicht mehr salonfähig, und jüngere Generationen halten es für selbstverständlich, dass Frauen alles tun können, was Männer können. Viele Frauen haben traditionell "männliche" Eigenschaften - Durchsetzungsvermögen, Wettbewerbsfähigkeit, Karriereambitionen - als positive Eigenschaften verinnerlicht. Umgekehrt wird von Männern (zumindest in fortschrittlichen Kreisen) oft erwartet, dass sie sich in Verhaltensweisen engagieren, die früher als "weiblich" galten, wie z. B. offene emotionale Kommunikation, Kindererziehung und gemeinsame Hausarbeit.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Kluft zwischen säkularen und religiösen Milieus wie sich diese Veränderungen auswirken. Stark säkulare Gesellschaften (wie Schweden oder die Tschechische Republik) und Familien neigen dazu, feministische egalitäre Normen weitgehend zu übernehmen, wobei sich Männer und Frauen als gleichberechtigte Partner betrachten. In eher religiösen oder traditionellen Gemeinschaften (seien es konservative christliche Gruppen im Bibelgürtel der USA, orthodoxe Gemeinschaften in Osteuropa oder muslimische Gemeinschaften) ist der Wandel der Geschlechterrollen eher gedämpft. Patriarchalische Lehren, die "Der Mann ist das Haupt der Frau". haben immer noch Gewicht, und viele solcher Familien betonen weiterhin die männliche Führung und die weibliche Häuslichkeit. Interessanterweise zeigt die Forschung, dass beide Modelle können zu glücklichen Beziehungen führen wenn beide Partner die gleichen Erwartungen haben. Eine internationale Familienumfrage aus dem Jahr 2019 ergab, dass Frauen die höchste Zufriedenheit in der Ehe entweder in hochreligiöse Ehen mit traditionellen Geschlechterrollen oder in sehr säkulare Ehen mit egalitären Rollen. Partnerschaften "in der Mitte" (mäßig religiös oder mit gemischten Erwartungen) waren weniger zufrieden. Mit anderen Worten: Ein gläubiges Paar, das ein traditionelles patriarchalisches Arrangement lebt, kann genauso zufrieden sein wie ein feministisch orientiertes Paar, das sich die Aufgaben teilt - vorausgesetzt, beide sind mit den Rahmenbedingungen einverstanden. Was häufig zu Konflikten führt, ist eine Diskrepanz zwischen den Werten in einer Zeit des Übergangs: z. B. wenn ein Mann, der mit patriarchalischen Vorstellungen aufgewachsen ist, mit einer Frau verheiratet ist, die egalitäre Ansichten vertritt (oder andersherum). In vielen Gesellschaften ab der Mitte des 20. Jahrhunderts wurde genau diese Diskrepanz häufig, da die Generationen zwischen alten und neuen Geschlechterparadigmen verhandelten.

Säkularisierung, familiärer Wandel und der Niedergang der männlichen Autorität

Parallel zum Feminismus haben umfassendere kulturelle Veränderungen - insbesondere die Säkularisierung und der Wandel der Familienstruktur - die alten Grundlagen der männlichen Dominanz untergraben. Säkularisierung bezieht sich auf den schwindenden Einfluss von Religion und traditioneller Autorität auf das Alltagsleben. Um 1900 lehrten die Kirchen (oder andere religiöse Institutionen) in den USA und Europa ausdrücklich unterschiedliche Rollen: der Mann als göttlich geweihtes Oberhaupt des Haushalts und die Frau als seine "Gehilfin". Im Laufe des 20. Jahrhunderts gingen der Kirchenbesuch und die religiöse Zugehörigkeit in weiten Teilen Europas (und in geringerem Maße auch in Nordamerika) drastisch zurück, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit diesem Rückgang der religiösen Autorität kam es zu einer Lockerung der strengen Geschlechtervorschriften. Die Staaten verabschiedeten Zivilgesetze, die sich über religiöse Bräuche hinwegsetzten (z. B. die Erlaubnis für verheiratete Frauen, Eigentum zu besitzen, oder das Verbot von häuslicher Gewalt und Vergewaltigung in der Ehe, die durch traditionelle patriarchalische Normen oft entschuldigt wurden). In säkularen Kontexten legten die Menschen mehr Wert auf individuelle Freiheit als auf die Einhaltung heiliger Geschlechtervorschriften. So war es im säkularen Westeuropa des späten Jahrhunderts nicht unüblich, dass Paare ihre Rollen eher nach praktischen Vorlieben als nach vorgegebenen Regeln festlegten - manche Ehemänner wurden zum Hauptkoch oder zur Hauptversorgerin, manche Ehefrauen zur Hauptverdienerin, ohne dass dies moralisch verurteilt wurde. Im Gegensatz dazu gab es in Gesellschaften oder Subkulturen, in denen der religiöse Glaube oder patriarchalische Bräuche stark ausgeprägt waren (z. B. in ländlichen Teilen Russlands, Polens, im amerikanischen Süden usw.), eine größere Kontinuität in der von Männern geführte Familienstrukturen. Doch auch diese Bereiche waren nicht immun gegen Veränderungen - Urbanisierung, Bildung und der Einfluss der globalen Medien führten langsam neue Ideen ein.

Auch der Wandel der Familienstruktur spielte eine entscheidende Rolle. Die Großfamilie Modell wich in den Industrieländern der Kernfamilie und schwächte das breitere clanbasierte Patriarchat (z. B. die Autorität eines Großvaters über einen ganzen Haushalt). Darüber hinaus kam es in den westlichen Ländern ab den 1960er Jahren zu einer starken Zunahme von Scheidungen und Ein-Eltern-Haushalten. Im Jahr 2016 lebten etwa 23% der US-Kinder in Vater abwesend Das ist eine erstaunliche Abkehr von einer Welt, in der Vaterschaft fast überall üblich war. Der Zusammenbruch der Zwei-Eltern-Familie in vielen Gemeinden bedeutete Millionen von Jungen wuchsen ohne das tägliche Beispiel eines Vaters auf. um die Männlichkeit zu modellieren. Die Gründe für diesen Trend sind vielfältig (wirtschaftlicher Druck, liberalisierte Scheidungsgesetze, sich entwickelnde soziale Normen, die unverheiratete Elternschaft akzeptabler machen), aber die Auswirkungen auf die Geschlechterrollen sind erheblich. Wenn eine Generation junger Männer hauptsächlich von Müttern, Großmüttern und weiblichen Lehrern erzogen wird, können sie standardmäßig einen eher weiblichen Kommunikationsstil und Konfliktlösungsmethoden übernehmen. Möglicherweise verinnerlichen sie auch nicht die gleiche Erwartung, der alleinige Versorger oder die Autoritätsperson zu sein, wie frühere Generationen von Jungen. Soziologen haben das Fehlen eines Vaters mit einer Reihe von Problemen in Verbindung gebracht - höhere Raten von Armut, Kriminalität und Verhaltensproblemen bei Jungen -, was darauf hindeutet, dass das Fehlen eines stabilen männlichen Rollenmodells viele junge Männer in Bezug auf die Definition einer positiven Männlichkeit im Stich lässt.

Selbst in intakten Familien ist die die Rolle der Väter als Ernährer wurde aufgeweicht. Doppelverdiener-Ehen wurden ab dem späten 20. Jahrhundert üblich, und im Jahr 2023 waren in den USA nur noch 23% der Ehen mit einem Ehemann geschlossen, der der allein Ernährer (gegenüber 49% im Jahr 1972). In einem großen Teil der Familien sind die Ehefrauen heute die Haupt- oder Gleichverdiener. Eine Analyse des Pew Research Center ergab, dass sich der Anteil der Ehen, in denen die Frau mehr verdient als der Mann, innerhalb von 50 Jahren etwa verdreifacht hat (von 5% im Jahr 1972 auf 16% im Jahr 2022). Da Frauen immer mehr zum Einkommen beitragen, wird die Begründung für die automatische männliche Autorität ("Wer das Geld verdient, bestimmt die Regeln") schwächer. Männer können nicht mehr von einer Anbieterprivileg bei der Entscheidungsfindung. In der Tat streben viele Paare heute nach egalitären Entscheidungsprozessen, vor allem wenn beide Ehegatten arbeiten. Der Übergang kann jedoch holprig sein. Manche Männer fühlen sich entmannt oder sind sich ihrer Rolle unsicher, wenn sie nicht der Hauptverdiener sind; umgekehrt fühlen sich manche gut verdienenden Frauen frustriert, wenn ihre Männer sich nicht darauf einstellen, einen größeren Teil der Hausarbeit oder der Kinderbetreuung zu übernehmen. Umfragen zeigen, dass selbst in egalitär geführten Ehen die Frauen im Durchschnitt immer noch mehr Hausarbeit leisten, was zu neuen Spannungen führen kann ("Ich arbeite den ganzen Tag und macht die Hausarbeit" ist ein gängiger Refrain). Das Aushandeln von Aufgaben und Macht im Haushalt ist ein ständiger Prozess, aber eindeutig die alt Das Modell des immer herrschenden Ehemanns hat in säkularen Kontexten an Dominanz verloren.

Entscheidend ist, dass die die Vorstellung von Männlichkeit selbst ist im Wandel begriffen. Gegen Ende des Jahrhunderts begannen Kommentatoren von einer "Krise der Männlichkeit" zu sprechen - einem Gefühl, dass Männer nicht mehr wissen, was von ihnen erwartet wird. Wie ein Soziologe beschrieb, hatten Männer jahrhundertelang ein klares Drehbuch ("Herrscher der Welt", Beschützer, Versorger), aber "heutzutage hat sich alles geändert. Im Zuge der Emanzipation der Frauen werden Männer als Unterdrücker stigmatisiert... sie werden beschuldigt, Frauen und Kinder zu missbrauchen". Psychologen wie Roger Horrocks beobachteten, dass viele Männer mit Unsicherheiten oder selbstzerstörerischem Verhalten zu kämpfen haben "weil sie den Männlichkeitsidealen, die die patriarchalische Gesellschaft von ihnen erwartete, nicht gerecht werden konnten". Die Rollen des starken Patriarchen oder des stoischen Ernährers waren zunehmend unhaltbar oder wurden abgewertet, doch die neuen Rollen für Männer waren nicht klar definiert. In religiös-patriarchalischen Kontexten gab es weniger Unklarheit - Männern wurde gesagt, sie sollten Führungspersönlichkeiten bleiben -, aber in der säkularen Kultur konnte die Botschaft an Männer verwirrend sein: Sei einfühlsam und hilfsbereit, aber sei kein "Verlierer"; gib die Macht an Frauen ab, aber beweise trotzdem irgendwie deine Männlichkeit. Diese Unklarheit der Identität hat in den letzten Jahrzehnten die Ängste der Männer geschürt und zu Phänomenen wie dem Aufkommen von Männer-Selbsthilfe- oder "Männerrechts"-Bewegungen beigetragen, die darauf abzielen, ein Gefühl der Sinnhaftigkeit zu erlangen.

Massenmedien: Die Entwicklung der Darstellungen von Männern und Frauen

Die Darstellungen in den Medien haben die sich wandelnde Geschlechterlandschaft von der Mitte des 20. In der NachkriegszeitDie amerikanischen und europäischen Populärmedien verstärkten weitgehend die traditionellen Geschlechterrollen, selbst als die reale Gesellschaft begann, sich zu verändern. Hollywood und das Fernsehen der 1950er Jahre idealisierten die Kernfamilie mit einem klugen, verantwortungsbewussten Vater und einer fröhlichen, häuslichen Mutter. Fernsehsendungen wie "Vater weiß es am besten" (USA) oder, im Vereinigten Königreich, die frühen Soap Operas, stellten Männer als Haushaltsvorstände dar, deren Autorität letztlich wohlwollend und kompetent war. Frauen wurden zwar manchmal als klug oder eigenwillig dargestellt (z. B. Lucy in "Ich liebe Lucy" war willensstark), endete in der Regel damit, dass sie ihre primäre Identität als Ehefrau/Mutter bestätigten. Diese Medienerzählungen beruhigten kriegsmüde Gesellschaften, dass alles war wieder in OrdnungDer Mann war der Ernährer und Beschützer, die Frau die Versorgerin und Ernährerin. In der Sowjetunion zeigten Film und Propaganda in den 1940er und 50er Jahren oft Heldinnen der Arbeit und des Krieges, doch wenn es um die Familie ging, propagierten sie das Bild der aufopferungsvolle Mutter und die treuer Vater (letzteres manchmal als Partei- oder Militärfigur, die Respekt gebietet).

Durch die 1960er und 1970er Jahrebegannen die Medien, die Form aufzubrechen. Der Einfluss der zweiten Welle des Feminismus brachte vielfältigere Frauenfiguren hervor: z. B. die amerikanische Fernsehserie der späten 60er Jahre "Die Mary Tyler Moore Show" hatte eine einzige Karrierefrau als Protagonistin, was damals ein Novum war. In Großbritannien, "The Avengers" (Die Rächer) in den 1960er Jahren gab es Emma Peel, eine elegante weibliche Spionin, die an der Seite ihres männlichen Partners gegen Verbrecher kämpfen konnte - ein auffallend selbstbewusstes Rollenmodell. Das sowjetische Kino der 1960er- und 1970er-Jahre erforschte ebenfalls neue Dynamiken; der gefeierte Film von 1979 "Moskau glaubt nicht an Tränen" porträtierten Frauen, die Bildung und Karriere anstrebten (eine der Hauptfiguren wurde Fabrikdirektorin) und sich dennoch nach Liebe sehnten - ein Spiegelbild der Spannung zwischen Unabhängigkeit und traditioneller Romantik. Allein die Tatsache, dass solche Erzählungen populär waren, zeigte, dass das Publikum zunehmend damit vertraut war, dass Frauen bei der Arbeit oder bei Abenteuern in das Revier der Männer eindrangen. Bei den männlichen Charakteren vollzog sich der Wandel jedoch langsamer - in den Medien der 60er/70er Jahre blieben sie größtenteils entweder heldenhaft (der James-Bond-Archetyp oder der Cowboy, Soldat usw.) oder Ernährer. Was sich jedoch änderte, war, dass offenkundiger männlicher Chauvinismus kritisiert oder ins Lächerliche gezogen wurde. Zum Beispiel Archie Bunker aus "Alles in der Familie" (US-Sitcom der 1970er Jahre) war die Karikatur eines sexistischen, herrschsüchtigen Ehemanns - und der Witz bestand darin, dass er ein unnahbarer Dinosaurier war. Auch in russischen Komödien der 70er Jahre wurden manchmal tölpelhafte männliche Bürokraten oder Patriarchen verspottet, was darauf hindeutete, dass die unbestrittene männliche Autorität nicht mehr heilig war.

Von der 1980er bis 1990er JahreDie Darstellung der Geschlechterrollen in den Medien erfuhr weitere Umkehrungen und Experimente. Einerseits hatten hyper-maskuline Helden in der Ära Reagan/Kalter Krieg Hochkonjunktur - man denke nur an die muskelbepackten Action-Stars im Hollywood der 80er Jahre (Schwarzenegger, Stallone), die das Ideal eines "harten Kerls" verkörperten. In sowjetischen Filmen der 80er Jahre gab es ebenfalls starke männliche Militärhelden in afghanischen Kriegsdramen usw. Gleichzeitig wurden aber auch Frauen in den Medien zu Action-Helden und eigenständigen Protagonisten (z. B. Prinzessin Leia aus Krieg der SterneEllen Ripley aus Außerirdischeund später 90er-Jahre-Ikonen wie Xena Kriegerprinzessin und Buffy die Vampirjägerin). In den 1990er Jahren produzierte Hollywood mehr von Frauen geführte Geschichten und stellte auch mehr Männer dar, die verletzlich oder häuslich waren. Ein bemerkenswertes Muster in Familiensitcoms der 80er/90er Jahre war die unfähiger oder kindischer Vater im Gegensatz zur vernünftigen Ehefrau. Sendungen wie "Die Simpsons" (wo Homer ein wohlmeinender, aber alberner Vater ist) oder "Verheiratet... mit Kindern" (in der Al Bundy im Vergleich zu seiner schlaueren Frau grob und dumm ist) zur Norm geworden. Dieser Trend wurde von Forschern dokumentiert: Eine Inhaltsanalyse beliebter Sitcoms ergab, dass Väter durchweg als dumme oder unreife "andere Kinder" und nicht als Autoritätsfiguren dargestellt werden. In einer Studie wurden fast 40% der Väter auf dem Bildschirm als Possenreißer dargestellt, die dumme Witze reißen und Fehler machen, und solche Väter waren von ihren Kindern auf dem Bildschirm negativ beantwortet werden fast die Hälfte der Zeit. Die Implikation ist klar: Die Vaterfigur wurde kulturell vom geachteten Patriarchen zum Gegenstand von Humor oder leichter Verachtung degradiert. Eine ganze Generation von Zuschauern wuchs mit dem Lachen über unglückliche Fernsehväter auf, was die Vorstellung, dass Väter im wirklichen Leben einfach nur als Väter verehrt werden müssen, auf subtile Weise untergrub. Wie ein BYU-Forscher feststellte, "wird der Vater in Fernsehsendungen und Filmen immer häufiger als das 'andere Kind' der Frau dargestellt und nicht als teilnehmender Elternteil". Auch wenn diese Darstellungen oft als Komödie gedacht sind, vermitteln sie doch eine Botschaft: Mütter/Frauen sind das kompetente Rückgrat der Familie, und Männer sind ein wenig unbeholfen - eine Umkehrung der Botschaft aus den 1950er Jahren.

In den britischen und europäischen Medien spiegelten sich viele dieser Trends in den 90er Jahren wider. Im Vereinigten Königreich könnte man zum Beispiel die strenge Vaterfigur der frühen Coronation Street-Folgen in den 60er Jahren mit den dämlichen Vaterfiguren in späteren britischen Sitcoms vergleichen. Die "cool Britannia" In der Ära der 90er Jahre wurden "Ladettes" - junge Frauen, die sich traditionell männlich verhalten (Bier trinken, frech sein) - in Magazinen und Shows gefeiert, während junge Männer manchmal als orientierungslose "Jungs" dargestellt wurden. In Russland gab es nach dem Zusammenbruch der UdSSR im Jahr 1991 einen Zustrom westlicher Medien und neuer einheimischer Produktionen, die sich mutiger mit Geschlechterthemen auseinandersetzten. Das russische Fernsehen hatte in den 2000er Jahren seine eigenen Sitcoms und Dramen, in denen die Ehefrauen oft klug und dominant und die Ehemänner komisch oder ungeschickt waren (zum Beispiel die russische Adaption von Alle lieben Raymondmit dem Titel "Voronins Familie"," zeigte eine ähnliche Dynamik eines unterdrückten Ehemanns). Gleichzeitig begannen die russischen Staatsmedien unter Putin, eine neotraditionalistische Bildsprache in anderen Bereichen zu fördern - Verherrlichung von Soldaten, Förderung der Mutterschaft - und schufen so ein etwas schizophrenes Medienumfeld in Bezug auf die Geschlechter.

Die Eingabe der Digitales Zeitalter des 21. JahrhundertsDie Fragmentierung der Medien und das Aufkommen der sozialen Medien haben das Spiel weiter verändert. Wir sehen nicht nur die Darstellung in Film und Fernsehen sich weiter entwickeln (mit mehr weiblichen Protagonisten als je zuvor in den 2020er Jahren - 2024 war das erste Jahr, in dem Frauen bei den Hauptrollen in den umsatzstärksten Filmen gleichgestellt waren), aber Online-Medien und Meme sind einflussreich bei der Gestaltung von Geschlechternormen geworden. Plattformen wie YouTube, Instagram und TikTok lassen neue Erzählungen (und Anti-Erzählungen) über das Geschlecht gedeihen. Einerseits gibt es eine Fülle von ermächtigenden Inhalten für Frauen: von Instagram-Influencern, die Unabhängigkeit und den "Boss Babe"-Lifestyle predigen, bis hin zu frauenzentrierten Sendungen auf Netflix, in denen Frauen als entschlossene Anführerinnen oder sogar als Aggressorinnen in Beziehungen dargestellt werden. Andererseits kursieren in jugendlichen Online-Subkulturen häufig Memes, die sich über beide Geschlechter auf extreme Art und Weise. Es ist nicht ungewöhnlich, virale Memes zu sehen, in denen gewitzelt wird, dass "Männer sind nutzlos" oder "Männer sind Abschaum". und umgekehrt andere spöttisch "Karrierefrauen" oder "Feministinnen". Die Meme-Kultur hat Begriffe eingeführt wie "simp" (eine abwertende Bezeichnung für einen Mann, der zu unterwürfig oder zu aufmerksam gegenüber Frauen ist) und "Karen" (eine spöttische Bezeichnung für eine überhebliche, anspruchsvolle Frau). Diese Slangausdrücke sind zwar humorvoll, spiegeln aber die Wahrnehmung wider, dass Männer, denen es an männlichem Durchsetzungsvermögen mangelt, Spott verdienen, und dass durchsetzungsfähige oder fordernde Frauen ebenfalls Objekte der Satire sind. Im Wesentlichen wurde das Internet zu einem Schlachtfeld von Geschlechterstereotypen und Gegenstereotypen, die oft die Vorstellung verstärken, dass moderne Beziehungen ein Machtkampf sind.

Das ist entscheidend, die Medien haben eine Lücke an Vorbildern gefüllt (oder vielleicht auch geschaffen). Da es vielen Jugendlichen in der realen Welt an Mentoren fehlt, wenden sie sich an Prominente oder Online-Persönlichkeiten. Einige finden Modelle positiver Männlichkeit in fiktionalen Figuren (z. B. die ausgeglichenen, fürsorglichen und doch starken Vaterfiguren in einigen Dramen), andere wiederum orientieren sich an extremen Figuren. Die Beliebtheit bestimmter frauenfeindlicher Podcaster oder von Figuren wie Andrew Tate bei jungen Männern deutet darauf hin, dass "Influencer" in den Medien in Ermangelung klarer Orientierungshilfen gerne eine solche liefern. Ebenso können junge Frauen, die sich mit Instagram-Prominenten vergleichen, einen aggressiven oder materialistischen Ansatz für Beziehungen wählen (wenn es das ist, was ihre Idole vorleben). Der Nettoeffekt ist, dass die Medien, sowohl die großen als auch die kleinen, ständig Frauen in starken Rollen und Männer in weicheren oder komischen Rollen normalisiert haben, was zu einem kollektiven Verständnis (insbesondere unter Jugendlichen) beiträgt, dass Frauen können oder sollten führen, und Männer sollten nachgeben - oder verspottet werden, wenn sie nicht mithalten können. Wie eine Studie feststellte, könnte der starke Konsum von Fernsehsendungen mit dümmlichen Vaterfiguren dazu führen, dass Kinder wirklich glauben, dass "Väter tatsächlich dümmliche Idioten sind", und dass sie die Bedeutung der Vaterschaft unterschätzen. Medien unterhalten also nicht nur, sie sozialisieren auch, im Guten wie im Schlechten.

Die Auswirkungen: Männliche Identität und Rollenmodelle in der Krise

Da die traditionelle Männlichkeit verwässert und oft negativ dargestellt wird, haben viele Männer damit zu kämpfen, was es bedeutet, in der modernen Kultur ein Mann zu sein. Die Fehlen tragfähiger männlicher Vorbilder wird häufig als ein Faktor angeführt, der zu einer Reihe von sozialen Problemen beiträgt. In der Vergangenheit konnten sich Jungen an ihren Vätern oder Gemeindevorstehern orientieren, um sich ein Bild von der Männlichkeit zu machen; gegen Ende des 20. Jahrhunderts verschwanden diese Vorbilder jedoch. Wie bereits erwähnt, wächst heute fast ein Viertel der amerikanischen Jungen in Elternhäusern auf, in denen ihr biologischer Vater nicht anwesend ist. In den Schulen, vor allem in den westlichen Ländern, dominieren weibliche Lehrkräfte und legen oft Wert auf Verhaltensweisen wie Gehorsam, Ruhe und verbale Kommunikation - Eigenschaften, die vielen Mädchen leichter fallen als energiegeladenen Jungen. Kritiker haben argumentiert, dass dies einen subtilen Druck auf Jungen ausübt, um "sich mehr wie Mädchen verhalten" um als gut oder brav zu gelten (eine umstrittene Behauptung, die von Christina Hoff Sommers in Der Krieg gegen Jungen). Ob man nun voll und ganz zustimmt oder nicht, es ist offensichtlich, dass jungen Männern fehlt es oft an Anleitung zu positiver Männlichkeit.

Erschwerend kommt hinzu, dass die bereits erwähnte Darstellung von Männern in den Medien als unfähig oder unbedarft echte Auswirkungen auf die Psyche hat. Studien zeigen, dass Väter, die in den Medien verunglimpft oder ausgegrenzt werden "trägt zu [den] größeren Stereotypen bei" dass Väter entbehrlich sind. Eine Generation von Jungen, die mit Homer Simpson und anderen trotteligen Vätern aufgewachsen ist, könnte verinnerlichen, dass die Rolle des Mannes in der Familie optional oder komisch ist. Wie der BYU-Professor Justin Dyer erklärt, hat nach den 1980er Jahren "Die Rolle des Vaters wird in Frage gestellt, [und] wird unklar". und die Gesellschaft fordert sogar "Braucht man eigentlich einen Vater im Haus?". Diese Ambivalenz bedeutet, dass ein junger Mann, der keine starke Vaterfigur hatte, in der Gesellschaft nach Hinweisen darauf sucht, wie ein Mann zu sein hat - nur um verwirrende Botschaften oder negative Karikaturen zu finden. Unter diesen Umständen ist es nicht überraschend, dass einige Männer eine IdentitätskriseSie fühlen sich entfremdet oder wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen.

Einige haben darauf reagiert, indem sie eine Art übertriebenes Machogehabe an den Tag legten (eine Gegenreaktion in Form des "Alphamännchens" oder der Beteiligung an Online-Foren, die traditionelle Männlichkeit verherrlichen). Andere schwenken ins entgegengesetzte Extrem und werden extrem passiv oder zweifeln an sich selbst, weil sie Angst haben, sich zu behaupten, um nicht als giftig abgestempelt zu werden. Keines der beiden Extreme ist gesund, und beide können die Entwicklung von erfüllenden Beziehungen behindern. Der Mangel an ausgewogenen männlichen Vorbildern - Männer, die stark und doch mitfühlend sind, die Frauen respektieren, aber auch Selbstachtung haben - hat ein Vakuum hinterlassen, das häufig von Internetfiguren mit polarisierenden Botschaften gefüllt wird. In einer kulturellen Analyse wurde festgestellt, dass die "weithin wahrgenommene Angst und Unsicherheit" in Bezug auf die "Niedergang der traditionellen westlichen Männlichkeit" hat zu einem politisierten Krisennarrativ geführt, das einige Gruppen (z. B. bestimmte Männerrechtsaktivisten oder Alt-Right-Bewegungen) ausnutzen, um junge Männer mit der Botschaft zu mobilisieren, dass der Feminismus an ihrer Misere schuld ist. Dieses Umfeld kann das Verständnis junger Männer für die Geschlechterbeziehungen verzerren und eher zu Ressentiments als zu konstruktiver Anpassung führen.

Die Erwartungen der Frauen und der Einfluss der Medien

Ebenso wie die Männer sich in dieser neuen Ära mit ihrer Identität auseinandersetzen, hat sich auch die Einstellung der Frauen zu Männern und Beziehungen gewandelt - oft unter dem Einfluss der Medien und der Popkultur. Mit größerer Macht und Freiheit haben viele Frauen ihre Erwartungen an einen Partner. Die moderne Frau in den USA oder Europa sucht vielleicht einen Mann, der nicht nur ein stabiler Ernährer ist (eine alte Erwartung), sondern auch emotional offen, gleichberechtigt bei der Hausarbeit, unterstützend für ihre Karriere und dennoch Größer und erfolgreicher als sie (einige Überbleibsel der Hypergamie, des Instinkts, "hochzuheiraten"). Diese mitunter widersprüchliche Wunschliste ist zum Teil auf die Medien und die gesellschaftlichen Narrative zurückzuführen. Romantische Komödien, Disney-Filme und Romane in den Nachkriegsjahrzehnten vermittelten häufig "märchenhaft" Ideale eines perfekten Partners (gut aussehend, stark, aber sensibel und reich - im Grunde eine Mischung aus allen wünschenswerten Eigenschaften). Heutzutage verstärken die sozialen Medien das Problem, indem sie kuratierte Bilder von scheinbar perfekten Beziehungen zeigen: Instagram-Feeds von Luxusurlauben, die man von seinem Freund geschenkt bekommt, oder TikTok-Videos von aufwändigen Überraschungsanträgen und täglichen Gesten, die die Messlatte für "Romantik" extrem hoch legen. Wie eine Beobachtung feststellte, "Die Medien verstärken ständig die Vorstellung davon, wie Liebe und Verabredungen sein 'sollten'. - oft ein unrealistisches, idealisiertes Bild, dem das wirkliche Leben nicht entspricht. Junge Menschen, die von diesen Botschaften umgeben sind, sehnen sich nach Szenarien wie aus dem Bilderbuch und können desillusioniert werden, wenn die Realität unordentlicher ist.

Soziale Medien und Dating-Apps haben auch verzerrte Wahrnehmungen bei der Partnerwahl. Online-Dating vermittelt die Illusion einer unendlichen Auswahl, doch die Art und Weise, wie sich Menschen auf Apps verhalten, verstärkt oft selektive und oberflächliche Kriterien. Daten von Dating-Plattformen zeigen immer wieder, dass Frauen im Durchschnitt extrem wählerisch sind, wem sie ihr Interesse zeigen. Eine Umfrage zur Bumble-App ergab zum Beispiel, dass 60% der Frauen setzen ihren Größenfilter für Männer auf 1,80 m oder größer, während nur 15% bereit waren, einen Mann, der 5′8″ oder kleiner ist, überhaupt in Betracht zu ziehen. (Zum Vergleich: 5′8″ ist in vielen Ländern die durchschnittliche Größe eines Mannes, was bedeutet, dass eine große Anzahl von Männern automatisch abgelehnt wird). Die Vorliebe für große Männer ist zwar nicht neu, aber Apps machen eine solche Filterung einfach und damit noch rigider. Ebenso zeigen die aggregierten Tinder-Statistiken, dass Frauen dazu neigen, nur die obersten paar Prozent der männlichen Profile mit "Gefällt mir" zu markieren und sich so um einen kleinen Pool vermeintlich attraktiver Männer mit hohem Status bewerben, während sie die Mehrheit ignorieren. Ein Ergebnis ist, dass "die besten 20% der Männer bekommen 80% der Frauen" auf diesen Plattformen (wie eine oft zitierte informelle Analyse zeigt), so dass sich viele Durchschnittsmänner unsichtbar fühlen. Für Frauen ist die Kehrseite der Medaille eine eine Fülle von Aufmerksamkeit Das führt aber nicht unbedingt zu Zufriedenheit, denn viele Frauen fixieren sich auf die begehrenswertesten Männer, die sich vielleicht nicht binden oder sich nicht einmal anständig verhalten, weil sie selbst eine Vielzahl von Möglichkeiten haben. Kurz und gut, Technologie und soziale Medien haben zu einem Klima der "unrealistischen Erwartungen" geführt auf beiden Seiten: Einige Frauen entwickeln eine Checkliste von Kriterien, die von den idealisierten Männern, die sie in den Medien sehen, geprägt sind (Reichtum, Aussehen, Größe, Romantik) und vergleichen gewöhnliche Männer ungünstig mit diesem Standard. In der Zwischenzeit entwickeln auch einige Männer verzerrte Erwartungen (vielleicht suchen sie nur die konventionell schönsten Frauen oder erwarten pornografische Verhaltensideale) - auch wenn sich die Aufforderung hier auf die Erwartungen der Frauen konzentriert, ist es fair, darauf hinzuweisen, dass dies eine Zweibahnstraße ist.

Kulturell hat sich das Bild der Frauen verschoben "Gib dich niemals zufrieden, erkenne deinen Wert." Diese ermächtigende Botschaft hat eine positive Absicht (Frauen zu ermutigen, nicht in missbräuchlichen oder ungleichen Beziehungen zu bleiben), aber im Übermaß kann sie das Gefühl fördern, dass kein Mann jemals gut genug ist. Der populäre Diskurs sagt Frauen oft, dass ein Mann, der nicht den Anforderungen alle Wenn ein Mann nicht ihren Bedürfnissen oder Erwartungen entspricht, hat sie das Recht, mehr zu verlangen oder ihn zu verlassen. In Verbindung mit den Highlight-Vergleichen in den sozialen Medien warten viele Frauen vielleicht tatsächlich auf ein Ideal, das es einfach nicht gibt - einen Mann, der alle Kriterien erfüllt. In einem High-School-Leitartikel über moderne Romantiktrends wird festgestellt, dass Paare häufig das Gefühl haben, sie seien "Sie lassen sich gegenseitig immer wieder im Stich, indem sie ihre Beziehung mit unrealistischen Darstellungen anderer im Internet vergleichen." Dieses Phänomen führt zu ständiger Unzufriedenheit: Normale Beziehungen, die unweigerlich Mängel und Flauten aufweisen, erscheinen im Vergleich zu Instagram-Fantasien oder Hollywood-Endungen als minderwertig.

Eine besondere Folge ist die Verzögerung oder Verfall der Ehe in weiten Teilen des Westens. Frauen mit höheren Erwartungen ziehen es vor, die Heirat zu verschieben, um nicht den "falschen Mann" zu heiraten. Das Durchschnittsalter bei der ersten Eheschließung ist in den USA und Europa auf die späten 20er oder 30er Jahre gestiegen (im Vergleich zu den frühen 20ern im Jahr 1900). Viele Männer, die die hohen Ansprüche der Frauen spüren und Ablehnung oder kostspielige Scheidungen fürchten, sind auch weniger geneigt, ihnen einen Antrag zu machen. Dies führt zu einer Rückkopplungsschleife: Frauen sehen in ihrem Umfeld nur wenige "heiratsfähige" Männer (eine oft gehörte Klage lautet, dass Männer unreif oder nicht so erfolgreich wie Frauen sind), und Männer sehen Frauen als zu anspruchsvoll an.

Darüber hinaus haben die weit verbreiteten Narrative über die weibliche Unabhängigkeit die soziale Rolle der Frauen gemindert. brauchen für die Ehe: Eine Frau kann ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen und sogar selbst Kinder bekommen (durch Fortpflanzungstechnologie oder Adoption), so dass die Ehe eher ein Luxus als eine Notwendigkeit ist. Das ist zwar eine große Freiheit, aber sie kann auch zu einer Alles-oder-nichts-Ansatz für die PartnerschaftEntweder verbessert ein Mann das Leben einer Frau dramatisch (indem er hohe emotionale und wirtschaftliche Ansprüche erfüllt), oder aber, so argumentieren viele Frauen, warum sich überhaupt mit einem Mann abgeben? In den säkularen westlichen Gesellschaften ist es für Frauen zunehmend akzeptabel, alleinstehend oder freiwillig alleinerziehend zu bleiben, während in früheren Zeiten sozialer und finanzieller Druck Frauen in die Ehe drängte. Das bedeutet, dass Männer heute eine höhere Hürde überwinden müssen, um als Bereicherung für das Leben einer Frau angesehen zu werden. Im Grunde hat sich das Spielfeld verändert: Frauen haben mehr Karten in der Hand und können es sich daher leisten, wählerisch zu sein, aber die von den Medien geförderte Wählerschaft kippt manchmal ins Unrealistische und lässt beide Seiten frustriert zurück.

Weibliche Dominanz und männliche Unterwürfigkeit: Eine neue Norm?

In dem Maße, in dem die Macht der Frauen in der Gesellschaft zugenommen hat, ist ein interessantes kulturelles Phänomen entstanden: Die weibliche Dominanz in Beziehungen und die entsprechende Unterwürfigkeit (oder Passivität) der Männer werden normalisiert oder sogar aufgewertet. Während früher der geizige Ehemann oder der "schwache" Mann unter der Fuchtel seiner Frau eine Figur des Spottes war (man denke nur an die alten Witze über einen Mann, der Angst vor dem Nudelholz seiner Frau hat), wird dies heute oft als normaler Zustand dargestellt - oder sogar als wünschenswerte, humorvolle Norm. Das gängige Sprichwort "Glückliche Frau, glückliches Leben" bringt die Vorstellung auf den Punkt, dass die Rolle des Mannes darin besteht, sich den Wünschen seiner Partnerin zu fügen, um die Harmonie zu wahren. Unzählige Sitcoms und Werbespots zeigen Ehemänner, die pflichtbewusst die Anweisungen ihrer Frau befolgen oder um Erlaubnis für ihre persönlichen Entscheidungen bitten - eine Dynamik, die frühere Generationen als unmännlich bezeichnet hätten, die aber heute von vielen mit einem Achselzucken oder einem Lachen akzeptiert wird.

In vielen modernen Darstellungen ist es für den Mann am klügsten, wenn ein Paar sich nicht einig ist ErtragDenn es wird davon ausgegangen, dass die Frau es besser weiß oder ihm das Leben zur Hölle macht, wenn er es nicht tut. Dies ist eine krasse Umkehrung der alten Normen, wonach sich die Ehefrauen unterordnen sollten. Einige Kommentatoren haben argumentiert, dass diese Umkehrung nicht nur eine komödiantische Übertreibung ist, sondern die reale Beziehungsdynamik widerspiegelt. Frauen, bewusst oder unbewusst, können Test die Grenzen ihrer männlichen Partner und übernehmen die Kontrolle, wenn die Männer ständig nachgeben. Ein Analytiker der männlich-weiblichen Dynamik beschreibt dies so: "Aus evolutionärer Sicht ist ein Mann, der sich leicht kontrollieren lässt, ein Mann, der [eine Frau] nicht beschützen kann... Also testet sie dich ständig... in der Hoffnung, dass du bestehst, indem du deine Grenzen aufrechterhältst. Aber wenn du diese Tests nicht bestehst, weil du nachgibst, respektiert sie dich nicht mehr dafür, dass du entgegenkommend bist; sie verliert die Anziehungskraft, weil du bewiesen hast, dass du nicht der starke Führer bist, den sie braucht." Mit anderen Worten: Wenn ein Mann seine eigenen Bedürfnisse und Prinzipien zu leicht aufgibt, kann die Frau die Führungsrolle zu übernehmenaber gleichzeitig Groll oder Enttäuschung darüber empfinden, dass er es geschehen ließ. Diese Sichtweise, die häufig in der "Manosphäre" (Foren für Männerberatung usw.) vertreten wird, legt nahe, dass viele moderne Beziehungen tappen in die Falle des RollentauschsJe mehr der Mann versucht, seiner Partnerin zu gefallen, indem er Macht abgibt, desto weniger Respekt und Liebe erhält er im Gegenzug. Dieselbe Quelle drückt es ganz unverblümt aus, "Je mehr du deine eigenen Bedürfnisse für ihre opferst, desto mehr nimmt sie es dir übel, dass du schwach genug bist, das zu tun." Schließlich kehrt sich die Dynamik um - die Frau wird de facto zur Autorität, und der Mann wird darauf reduziert, sich um ihre eine Situation, die keiner von beiden wirklich mag.

Ob man nun die evolutionären Überlegungen akzeptiert oder nicht, es ist klar, dass die weibliche Dominanz ist heute kulturell stärker akzeptiert als je zuvor. Frauen, die in Beziehungen die Führung übernehmen, werden sogar häufig als sexy oder humorvoll dargestellt (man denke an die Darstellung des Archetyps der "Domina" in der Popkultur oder einfach an das Bild der Frau, die "die Hosen anhat"). Unterwürfige Männer sind ebenfalls Mainstream, und zwar in einer Weise, die unsere Vorfahren schockieren würde. Ein Mann, der seine Frau bei jeder noch so kleinen Entscheidung konsultiert, wurde früher vielleicht als "Petticoat-Peitsche" verhöhnt; heute wird dies oft als Zeichen eines guten, rücksichtsvollen Ehemanns angesehen. Dies ist zum Teil auf eine berechtigte Ablehnung des Macho-Gehabes zurückzuführen - die moderne Ethik besagt, dass ein Mann seine Frau nicht einfach herumkommandieren sollte. Aber das Pendel kann weit ausschlagen, und zwar so weit, dass jede Behauptung eines Mannes als Aggression interpretiert wird, und so lernt er immer aufschieben.

Interessanterweise äußern einige Frauen offen, dass sie keine Männer finden, die "stark" genug für sie sind. Es ist ein Paradoxon, dass die Gesellschaft Frauen ermutigt, stark zu sein, und Männer ermutigt, angenehm zu sein, aber die heterosexuelle Anziehung hängt oft immer noch von einer bestimmten Polarität ab. Viele Frauen wollen eigentlich nicht wollen einen Mann, der ein Fußabtreter ist (ständiges Nachgeben kann als Mangel an Selbstvertrauen gewertet werden), aber sie landen bei Männern, die darauf trainiert wurden, Konflikte mit Frauen um jeden Preis zu vermeiden. Das führt zu gegenseitiger Frustration: Die Frau dominiert, weil der Mann nicht führen will; sie verliert dann den Respekt vor ihm, und er wird verbittert oder verwirrt darüber, was sie wirklich will. In einigen Fällen kann diese Dynamik giftig werden. Das extreme Ende ist das, was eine der Quellen als "Gladiatorenarena"-Ehe bezeichnete, in der eine dominante Frau jede Interaktion in einen Kampf um Kontrolle verwandelt und der Mann in einer "psychologisches Gefängnis" auf Eierschalen zu laufen. Diese Beschreibung ist zwar dramatisch, aber sie verdeutlicht reale Szenarien, in denen die Angst eines Mannes, sich durchzusetzen (vielleicht um nicht als missbräuchlich eingestuft zu werden oder einfach, um den Frieden zu wahren), dazu führt, dass er ständig eingeschüchtert wird. Kulturell gesehen, können wir einen Stamm von "Ermächtigung der Frauen" Nachrichten zu übermitteln, ob absichtlich oder nicht, bestätigt, dass Frauen Macht über Männer ausüben. In Reality-TV-Shows oder Ratgebersendungen wird beispielsweise eine Frau, die in ihrer Beziehung "das Sagen hat", als Zeichen ihrer Stärke gefeiert. In der Zwischenzeit wird ein nachgiebiger Mann als süß oder aufgeklärt dargestellt, wenn er sich respektvoll verhält - aber wenn er unglücklich ist, wird ihm gesagt, er sei nicht "Mann genug", um mit einer starken Frau umzugehen.

Man könnte argumentieren, dass dieser Trend eine Form der Korrektur historischer Ungleichgewichte ist: Nach Jahrtausenden männlicher Dominanz sind ein paar Generationen mit umgekehrter Machtdynamik vielleicht nicht überraschend. Viele Paare kommen mit diesen Dingen gut zurecht und tauschen die Führungsrolle in verschiedenen Bereichen aus. Allerdings ist die soziales Skript Die heutige Gesellschaft neigt unbestreitbar dazu, die weibliche Führung im Haushalt und in romantischen Beziehungen zu unterstützen, insbesondere in Medien, die sich an ein junges Publikum richten. Jungen wird häufig beigebracht, dass "Mädchen respektieren," die hervorragend ist, aber selten vice versa mit demselben Nachdruck; Mädchen wird seltener ausdrücklich beigebracht, Jungen zu respektieren. In einigen radikalen Randgruppen des Online-Diskurses wird Misandrie (Männerhass) als eine Form des feministischen Ausdrucks zur Schau gestellt (z. B. der virale Slogan "Männer sind Abschaum"). Viele Frauen tun zwar nicht buchstäblich glauben, dass die beiläufige Art und Weise, in der man heute Männer verunglimpfen kann - oft unter dem Gelächter beider Geschlechter - auf eine Freizügigkeit gegenüber Missachtung der Männlichkeit die es nicht gab, als das Pendel der Macht noch auf der anderen Seite stand. So haben sich beispielsweise Social-Media-Unternehmen mit der Frage auseinandergesetzt, ob der Satz "Männer sind Abschaum" eine Hassrede darstellt; er wurde als Hashtag für Frauen populär, die sich über schlechtes männliches Verhalten auslassen. Allein die Normalisierung eines solchen Satzes (man stelle sich den Aufschrei vor, wenn ein wichtiger Hashtag "Frauen sind Müll" lauten würde) zeigt, wie weit die kulturelle Bestätigung der weiblichen Dominanz oder zumindest der Verunglimpfung von Männern gediehen ist.

Konsequenzen für Verabredungen, Heirat und gegenseitigen Respekt

Diese historischen und kulturellen Veränderungen hatten weitreichende Folgen für die Beziehung zwischen Männern und Frauen bei der Partnersuche und in der Ehe sowie für den Grad des Respekts (oder dessen Fehlen) zwischen den Geschlechtern. Einige wichtige Ergebnisse sind:

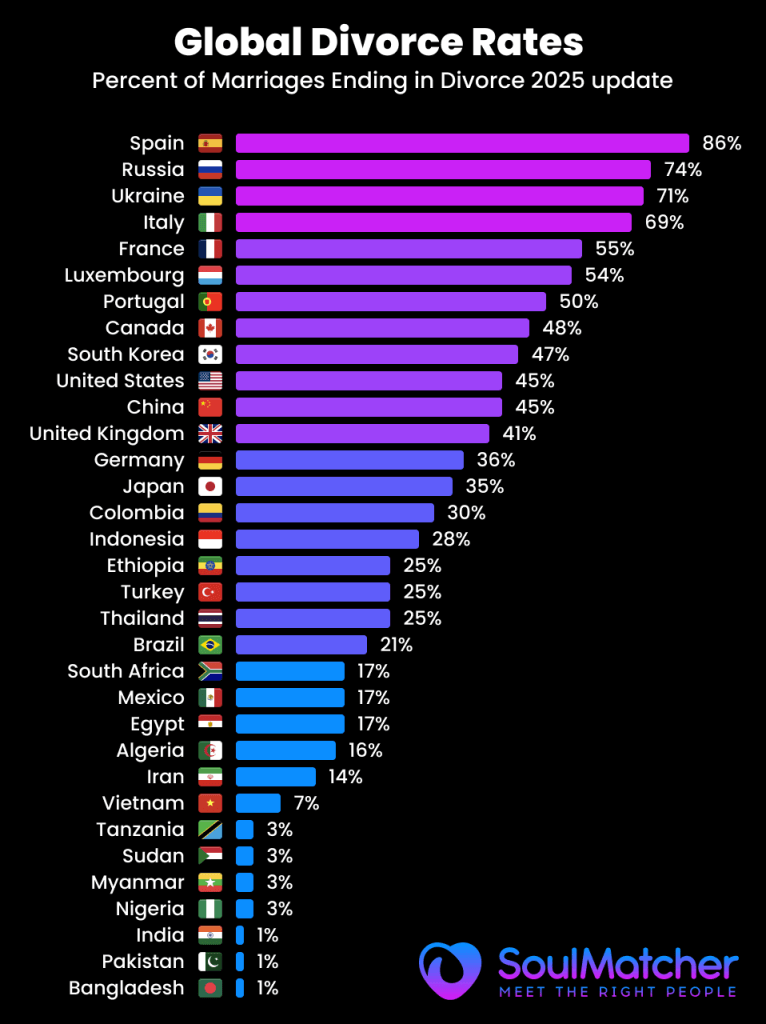

- Heiratsraten und Stabilität: In vielen westlichen Ländern sind die Heiratsraten zurückgegangen, und die Ehen, die geschlossen werden, enden mit größerer Wahrscheinlichkeit in Scheidung als noch vor einem Jahrhundert. Eine auffällige Statistik im Zusammenhang mit der Dynamik des Rollentauschs ist, dass Ehen, in denen die Frau der Haupternährer ist, deutlich weniger stabil. Nach einer Analyse der US-Volkszählungsdaten sind die Haushalte mit weiblichen Brotverdienern zwar immer noch eine Minderheit (etwa 16%), aber sie machen einen übergroßen Teil der Haushalte aus. 42% der Ehescheidungen. Wenn die Frau viel mehr verdient, ist die Scheidungsrate fast dreimal so hoch wie wenn der Mann der Hauptverdiener ist. Dies deutet darauf hin, dass viele Paare immer noch Schwierigkeiten haben, wenn die Erwartungen mit der Realität kollidieren - die gesellschaftliche Norm mag sich dahingehend verändert haben, dass Frauen die Verantwortung übernehmen, aber vielleicht machen tief verwurzelte Einstellungen oder Ressentiments (auf beiden Seiten) solche Vereinbarungen anfälliger. Einige Untersuchungen gehen davon aus, dass sich Männer in solchen Situationen entmannt fühlen oder dass Frauen das Gefühl haben, dass der Ehemann die Erwartungen nicht erfüllt", was zu Unzufriedenheit führt. Es ist bemerkenswert, dass die Scheidungsraten in egalitären Szenarien mit zwei Einkommen am niedrigsten sind, was darauf hindeutet, dass ein Gleichgewicht oder eine Symmetrie der Rollen mehr Stabilität fördern könnte als ein extremes Ungleichgewicht in beide Richtungen.

- Männlicher Rückzug oder Backlash: Eine sichtbare Folge unter den Männern ist das, was manche den "männlichen Rückzug" aus traditionellen Verpflichtungen nennen. Da sie sich ihrer Rolle nicht sicher sind oder befürchten, unter den neuen Regeln zu versagen, haben sich einige Männer von den gesellschaftlichen Erwartungen zurückgezogen. Dies kann sich darin äußern, dass junge Männer sich von Bildung und Karriereambitionen zurückziehen (vielerorts schließen heute mehr Frauen als Männer ein Studium ab, was eine Umkehrung gegenüber der Situation vor 50 Jahren darstellt) oder dass sie sich aus Verabredungen und Intimität zurückziehen (die Zunahme von unfreiwillig alleinstehenden Männern oder die "Männer, die ihren eigenen Weg gehen" Bewegung, die Männer ermutigt, ernsthafte Beziehungen zu Frauen ganz zu vermeiden). In Japan hat sich der Begriff "Grasfresser-Männer" für junge Männer herausgebildet, die das Bild des selbstbewussten Mannes meiden und wenig Interesse daran haben, eine Karriere oder eine Romanze anzustreben. Im Westen wird manchmal der Begriff "Peter-Pan-Syndrom" für Männer verwendet, die die Pubertät verlängern und die Herausforderungen des Erwachsenseins meiden, vielleicht weil die alten Anreize (ein Versorger zu sein, um eine Familie zu gründen) weniger klar oder lohnend sind, wenn Frauen für sich selbst sorgen können. Das Ergebnis ist eine wachsende Kohorte unzufriedener Männer. Einige kanalisieren ihre Frustration in Ausweichbewegungen - Die Bandbreite der Reaktionen reicht von harmlos (nostalgische Rufe nach "echten Männern" und einer Rückkehr zu traditionellen Werten) bis hin zu extrem (frauenfeindliche Online-Gemeinschaften oder sogar Gewalt, wie in einigen öffentlichkeitswirksamen Fällen von selbsternannten "Incels" zu beobachten ist). Dies sind warnende Anzeichen dafür, dass sich nicht alle Männer reibungslos anpassen; viele fühlen sich von den neuen Normen zurückgelassen oder herabgesetzt und reagieren entweder mit mürrischem Rückzug oder wütender Revolte.

- Weibliche Frustration und "einen guten Mann finden": Auf der anderen Seite äußern viele Frauen ihre Frustration darüber, dass sie keine Männer finden, die ihren Erwartungen entsprechen. Da Frauen in Bildung und Beruf aufgestiegen sind, suchen sie natürlich Partner mit gleichem oder höherem Status (ein Phänomen, das von der Hypergamie vorhergesagt wird). Da jedoch immer weniger Männer eine höhere Ausbildung absolvieren und einige Männer sich gegen eine Karriere mit hohem Druck entscheiden, gibt es ein demografisches Missverhältnis. In den USA beispielsweise gibt es inzwischen deutlich mehr weibliche als männliche Hochschulabsolventen; dies führt dazu, dass gebildete Frauen Schwierigkeiten haben, einen ebenso gebildeten männlichen Partner zu finden - ein Trend, der manchmal als "Dilemma der gebildeten Frauen bei der Partnersuche". In den Massenmedien wird dies durch Geschichten über "erfolgreiche Frauen, die keinen Ehemann finden" unterstrichen, was wiederum manchmal zu Ressentiments führt: Diese Frauen werfen den Männern vor, nicht ehrgeizig oder stabil genug zu sein, während die Männer den Frauen vorwerfen, zu wählerisch zu sein. Diese Rückkopplungsschleife untergräbt weiterhin das gegenseitige Wohlwollen. Darüber hinaus berichten einige Frauen, die sich mit weniger karriereorientierten Männern zusammentun, später, dass sie den Respekt vor ihnen verloren haben oder sich belastet fühlen (das Bild des "männlichen Kindes", das nicht erwachsen werden will, ist in Ratgebern weit verbreitet). Kurz gesagt: Frauen haben zwar mehr Freiheit denn je, ihren Weg zu wählen, aber viele stellen fest, dass der Pool an Partnern, die ihren hohen Erwartungen entsprechen, kleiner geworden ist, was entweder zu einer verzögerten Paarung, zum Singledasein aus freien Stücken oder zu Beziehungen führt, in denen die Frau widerwillig "die Hosen anhat".

- Erosion des gegenseitigen Respekts: Die vielleicht besorgniserregendste Folge ist die subtile (und manchmal auch nicht so subtile) Erosion des grundlegenden Respekts zwischen Männern und Frauen. Wo früher bestimmte Höflichkeitsformen und soziale Kodizes den Umgang zwischen Männern und Frauen regelten (nicht alle waren gut oder gleichwertig, aber sie bewahrten einen Anschein von Respekt), sprechen heute beide Geschlechter bisweilen in feindseliger Weise über den anderen. Die Verbreitung von Witzen oder abwertenden Schlagwörtern (wie z. B. das Mem "Männer sind Abschaum" oder Männer, die Frauen online in einem abwertenden Ton als "Weibchen" bezeichnen) deutet auf einen Mangel an Empathie und Verständnis hin. Die Website #MeToo Bewegung machte auf die reale und weit verbreitete Misshandlung von Frauen aufmerksam, löste aber auch bei einigen Männern Verwirrung und Angst darüber aus, wie sie sich Frauen nähern können, ohne sie zu beleidigen. Einige Männer haben das Gefühl, "auf Eierschalen zu laufen", weil sie befürchten, dass ein falsches Kompliment oder ein Flirtversuch als Belästigung gewertet werden könnte. Dies hat dazu geführt, dass ein Teil der Männer es einfach vermeidet, sich zu engagieren, was die Kluft weiter vertieft. Auf der anderen Seite treffen Frauen online auf Männerkreise, die sich in verachtender Weise über Frauen äußern (wie die extrem abwertenden Begriffe, die in einigen Incel-Foren verwendet werden), was verständlicherweise ihre Einstellung zu Männern insgesamt verschlechtert. Was eine Partnerschaft sein sollte, wird in den schlimmsten Fällen als Geschlechterkampf empfunden.

In der häuslichen Sphäre müssen sich die Paare mit diesen kulturellen Unterströmungen auseinandersetzen. Vielen gelingt dies - es sollte anerkannt werden, dass viele moderne Männer und Frauen sich an fließendere Rollen angepasst haben und berichten größeres Glück in ihren Beziehungen als in der starren Vergangenheit möglich war. Umfragen haben ergeben, dass egalitär gesinnte Paare oft eine hohe Beziehungszufriedenheit haben, auch weil sie mehr kommunizieren und die Verantwortung teilen. Männer, die nicht mehr unter dem Druck stehen, der alleinige Versorger zu sein, können eine engere Bindung zu ihren Kindern aufbauen, und Frauen, die nicht mehr in völliger wirtschaftlicher Abhängigkeit leben, können gleichberechtigtere Partnerschaften aufbauen, die auf gegenseitigen Entscheidungen und nicht auf Zwängen beruhen. Dies sind positive Auswirkungen der Veränderungen. Allerdings ist die Übergangszeit der letzten Jahrzehnte hat unbestreitbar zu Reibungen und Unsicherheiten geführt. Die Geschlechterrollen sind nicht länger ein klares Drehbuch, sondern eine Improvisation, und nicht jeder ist ein guter Improvisator. Die Gesellschaft als Ganzes ist also Zeuge von sowohl Befreiung und ZwietrachtBefreiung, da der Einzelne nun Rollen gestalten kann, die seinen persönlichen Stärken entsprechen, unabhängig vom Geschlecht, und Zwietracht, da viele das Gefühl haben, dass das andere Geschlecht ihre Erwartungen nicht erfüllt oder sie nicht genug respektiert.

Schlussfolgerung

Im Laufe des letzten Jahrhunderts hat sich in den Kulturlandschaften der USA, Großbritanniens, Europas und Russlands die Frage, was es bedeutet, ein Mann oder eine Frau zu sein, auf dramatische Weise neu geklärt. Frauen sind in Rollen vorgedrungen, die früher Männern vorbehalten waren - von der Fabrikhalle bis zu den höchsten Ebenen der Politik - und haben dabei Führungsqualitäten, Durchsetzungsvermögen und Unabhängigkeit übernommen, die in früheren Epochen als "männlich" galten. Männer wurden dementsprechend aufgefordert, Verhaltensweisen anzunehmen, die früher als "weiblich" galten - sie sind emotional offener, kooperativer und bereit, sich im Familienleben manchmal zurückzunehmen. Diese Veränderungen wurden durch starke Strömungen vorangetrieben: feministische Bewegungen, die Geschlechterhierarchien in Frage stellten, Säkularisierung, die die patriarchalische Autorität der Religion schwächte, wirtschaftliche Veränderungen und Kriege, die die Beteiligung von Frauen am Erwerbsleben erforderlich machten, und ein sich ständig weiterentwickelndes Medienumfeld, das die gesellschaftlichen Einstellungen zu den Geschlechtern sowohl widerspiegelte als auch prägte. Traditionelle männliche Rollen, insbesondere die Vorstellung vom Mann als unangefochtenem Familienoberhaupt, sind in der westlichen Mainstream-Kultur zweifellos erodiert, während die weibliche Autonomie und Autorität zugenommen haben.

Diese Entwicklungen haben ein komplexes Erbe hinterlassen. Einerseits gibt es viel zu feiern - größere Gleichheit und Freiheit, mehr Möglichkeiten für den Einzelnen, seine Talente unbelastet von geschlechtsspezifischen Beschränkungen zu entfalten, und Beziehungen, die auf echter Partnerschaft und Liebe und nicht auf wirtschaftlicher Abhängigkeit oder sozialen Verträgen beruhen können. Das Leben der Frauen wurde durch die Möglichkeit, Geld zu verdienen, zu wählen und zu führen, bereichert; das Leben der Männer wurde (in vielen Fällen) durch eine stärkere Einbindung in die Elternschaft und die Erlaubnis, menschlicher und verletzlicher zu sein, als es die alten stoischen Stereotypen erlaubten, bereichert. Viele Familien gedeihen auf der Grundlage eines Modells des gegenseitigen Respekts, in dem Entscheidungen gemeinsam getroffen werden.

Andererseits müssen wir damit rechnen, dass die unerwünschte Folgen. Die Frage "Was ist der Platz des Mannes?" hat einige Männer ziellos oder wütend gemacht. Die Förderung der weiblichen Stärke - so wichtig sie auch ist - ging manchmal in die Verunglimpfung des männlichen Wertes über, sei es im Scherz oder in der Politik. Die Rolle der Massenmedien bei der Bereitstellung von Vorbildern war ein zweischneidiges Schwert: Selbst wenn sie Frauen inspirierten, unterboten sie oft die Männer, und die rosaroten Darstellungen in den sozialen Medien haben allen Geschlechtern unmögliche Ideale in der Liebe und im Leben auferlegt. Die zunehmende weibliche Dominanz in einigen Beziehungsdynamiken und die damit einhergehende männliche Unterwürfigkeit ist zwar für einige Paare persönlich passend, scheint aber bei anderen zu Unzufriedenheit zu führen, vor allem, wenn sie nicht durch eine bewusste Entscheidung zustande kommt, sondern durch das Versagen der Männer, sich durchzusetzen, und der Frauen, Grenzen zu respektieren. Das Endergebnis im Dating-Pool kann Zynismus sein: Männer beschweren sich, dass Frauen nur die besten Männer wollen; Frauen beschweren sich, dass Männer entweder zu arrogant oder zu schwach sind. Das gegenseitige Vertrauen hat in diesem lauten Umfeld der allgemeinen Schuldzuweisungen eindeutig gelitten.

Die Herausforderung für diese Kulturen besteht darin, in Zukunft ein neues Gleichgewicht finden die die Errungenschaften der Gleichheit und Autonomie bewahrt und gleichzeitig das Verständnis und den Respekt zwischen den Geschlechtern fördert. Anstelle eines Nullsummenkampfes um Dominanz wäre das Ziel eine Gesellschaft, in der Männlichkeit und Weiblichkeit keine starren Kategorien sind, sondern sich ergänzende Energien, die der Einzelne auf gesunde Weise zum Ausdruck bringen kann. Dazu könnte es gehören, junge Menschen (sowohl Jungen als auch Mädchen) über positive Beziehungsstrategien aufzuklären - mit dem Schwerpunkt auf Kommunikation, Empathie und realistischen Erwartungen anstelle von kontradiktorischen "Wir-gegen-sie"-Narrativen. Es geht auch darum, neue Archetypen der Männlichkeit zu schaffen, die weder herrschsüchtige Patriarchen noch passive Zuschauer sind, sondern verantwortungsvolle, emotional reife Partner. Ebenso gilt es, Formen des Frauseins zu fördern, die nicht nur die Unabhängigkeit, sondern auch die Wert der Partnerschaft und die Behandlung von Männern als Verbündete, nicht als Gegner, wird entscheidend sein. Wie die Daten zeigen, können Paare, denen es gelingt, Respekt mit einer egalitären oder einvernehmlichen Rollenverteilung zu verbinden, eine hohe Zufriedenheit erreichen. Die Gesellschaft als Ganzes sollte dies zur Kenntnis nehmen: Die Aufweichung starrer Rollen bietet die Möglichkeit, Beziehungen auf der Grundlage von Auswahl und Respekt. Wenn Männer und Frauen sich diesem Ethos anpassen und die Extreme der Vergangenheit und der Gegenwart vermeiden können, könnte das Ergebnis keine Krise, sondern ein neues Gleichgewicht sein, in dem sich beide Geschlechter für ihre Beiträge geschätzt fühlen und jede Partnerschaft das Gleichgewicht der Eigenschaften finden kann, das für sie funktioniert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Reise seit 1900 eine Reise von vorgeschriebenen Rollen hin zu ausgehandelten Rollen war. Sie war befreiend, aber auch desorientierend. Das "Männliche" und das "Weibliche" von 2025 sind nicht mehr das, was sie um 1900 waren, und sie entwickeln sich weiter. Das Verständnis der historischen Kräfte, die hier im Spiel sind, hilft zu erklären, warum die Frauen heute dort stehen, wo die Männer einst standen, und warum sich die Männer ihrerseits anpassen. Mit diesem Verständnis können wir vielleicht die Ressentiments und unrealistischen Fantasien hinter uns lassen und uns einer Kultur zuwenden, in der Gleichheit nicht Gleichheit bedeutet, in der Stärke nicht die Schwäche des anderen voraussetzt und in der gegenseitiger Respekt wieder zum Eckpfeiler der Beziehungen zwischen Männern und Frauen werden kann.

Quellen

- Britannica - Geschlechterrolle: Historische Verschiebungen der geschlechtsspezifischen Erwartungen

- Deseret News (2019) - Lois M. Collins, World Family Map Bericht über Glaube, Feminismus und Familienergebnisse

- BYU Daily Universe (2017) - "Väter im Kampf gegen negative Darstellungen in den Medien". unter Berufung auf BYU-Studien zur Rolle des Vaters

- Sozialwissenschaftliche Arbeiten (2018) - Jeanne Lenders, "Die Krise der Männlichkeiten - ein kurzer Überblick". mit einem Zitat von Walter Hollstein und Roger Horrocks zur männlichen Identitätskrise

- Spartan Shield (2024) - Muskan Mehta & Katie Haas, "Moderne Romantik: Medien schüren unrealistische Erwartungen an Beziehungen". über den Einfluss der Medien auf die Dating-Normen junger Menschen

- Evie Magazine (2023) - Gina Florio, "Nur 15% der Frauen zeigen Interesse an 5'8″ Männern auf Dating Apps," Bumble-Umfrage über die Größenvorlieben von Frauen

- Pew Research Center (2023) - "In einem wachsenden Anteil der US-Ehen verdienen Ehemann und Ehefrau ungefähr das Gleiche"," Statistiken zum Wandel der Ernährerrolle 1972-2022

- Gordon & Perlut, Anwalt für Familienrecht (2023) - "Frauen, die den Lebensunterhalt verdienen, lassen sich eher scheiden," unter Berufung auf einen Bericht von Divorce.com über Haushalte mit weiblichen Verdienern und Scheidungsraten

Vielen Dank für den interessanten, detaillierten Artikel – eine Analyse der Rollenverschiebung von Männern und Frauen in den letzten 100 Jahren, mit Quellenangabe. (wahrscheinlich mit einigen Filmfehlern, scheint von KI erstellt zu sein)

Einerseits hat diese globale Veränderung traditionelle, seit Jahrhunderten stark verwurzelte Rollenbilder von Männern und Frauen untergraben, was zu erhöhter Angst, Reizbarkeit und Gereiztheit führt. Mehr Scheidungen, weniger Kinder und sogar das Aussterben von Familien.

Из плюсов наверное расширение возможностей для самореализации и для тех и других, и больше принятия нетрадиционных творческих мужчин и сильных женщин. И мотивация к равенству и взаимовыгодному партнерству в паре, учитывая природные особенности каждого, как в мире животных)

Wie gesagt, wir setzen die Beobachtung fort, wohin uns das alles führen wird.

Und uns und unseren Strömen steht eine sehr interessante Aufgabe bevor – einen neuen Ausgleich zu finden, der Gleichheit und Autonomie wahrt, das gegenseitige Verständnis und den Respekt zwischen den Geschlechtern fördert, sowie die Fortsetzung und das Wohlergehen der menschlichen Familie sichert.

Una analisi piu’ equilibrata dei deliri femministi ma purtroppo irrealizzabile perche’ non vuole fare i conti con madte natura e con l’evoluzione biologicacdi millenni.

Il maschile, per natura da sempre e anche nel mondo animale ha la sua ragionecesistenziale nell’essete il Provider e Protector dei figli e della moglie. Questi ruoli non sono un costrutto sociale ma ruoli biologici. L’Ingegneria Sociale promossa, non so da chi, per mano dell”ideologia femminista non puo’ funzionare e gia’ se ne vedono i segni profondi. Gli uomini hanno preso consapevolezza e stanno reagendo e lo faranno sempre con maggiore forza e violenza, perche’ la forza, la sfida, il rischio e il combattimento e’ nel DNA maschile. Perche’ questo esperimento di ingegneria sociale volta a scambiare i ruoli maschili e femminili non puo’ funzionare? Semplice, Perche’ e’ contro Natura, andremo a sbattere su un muro durissimo a velocita’ folle.

Una analisi piu’ equilibrata dei deliri femministi ma purtroppo irrealizzabile perche’ non vuole fare i conti con madte natura e con l’evoluzione biologicacdi millenni.

Il maschile, per natura da sempre e anche nel mondo animale ha la sua ragionecesistenziale nell’essete il Provider e Protector dei figli e della moglie. Questi ruoli non sono un costrutto sociale ma ruoli biologici. L’Ingegneria Sociale promossa, non so da chi, per mano dell”ideologia femminista non puo’ funzionare e gia’ se ne vedono i segni profondi. Gli uomini hanno preso consapevolezza e stanno reagendo e lo faranno sempre con maggiore forza e violenza, perche’ la forza, la sfida, il rischio e il combattimento e’ nel DNA maschile. Perche’ questo esperimento di ingegneria sociale volta a scambiare i ruoli maschili e femminili non puo’ funzionare? Semplice, Perche’ e’ contro Natura, andremo a sbattere su un muro durissimo a velocita’ folle.