PDF-Version herunterladen:

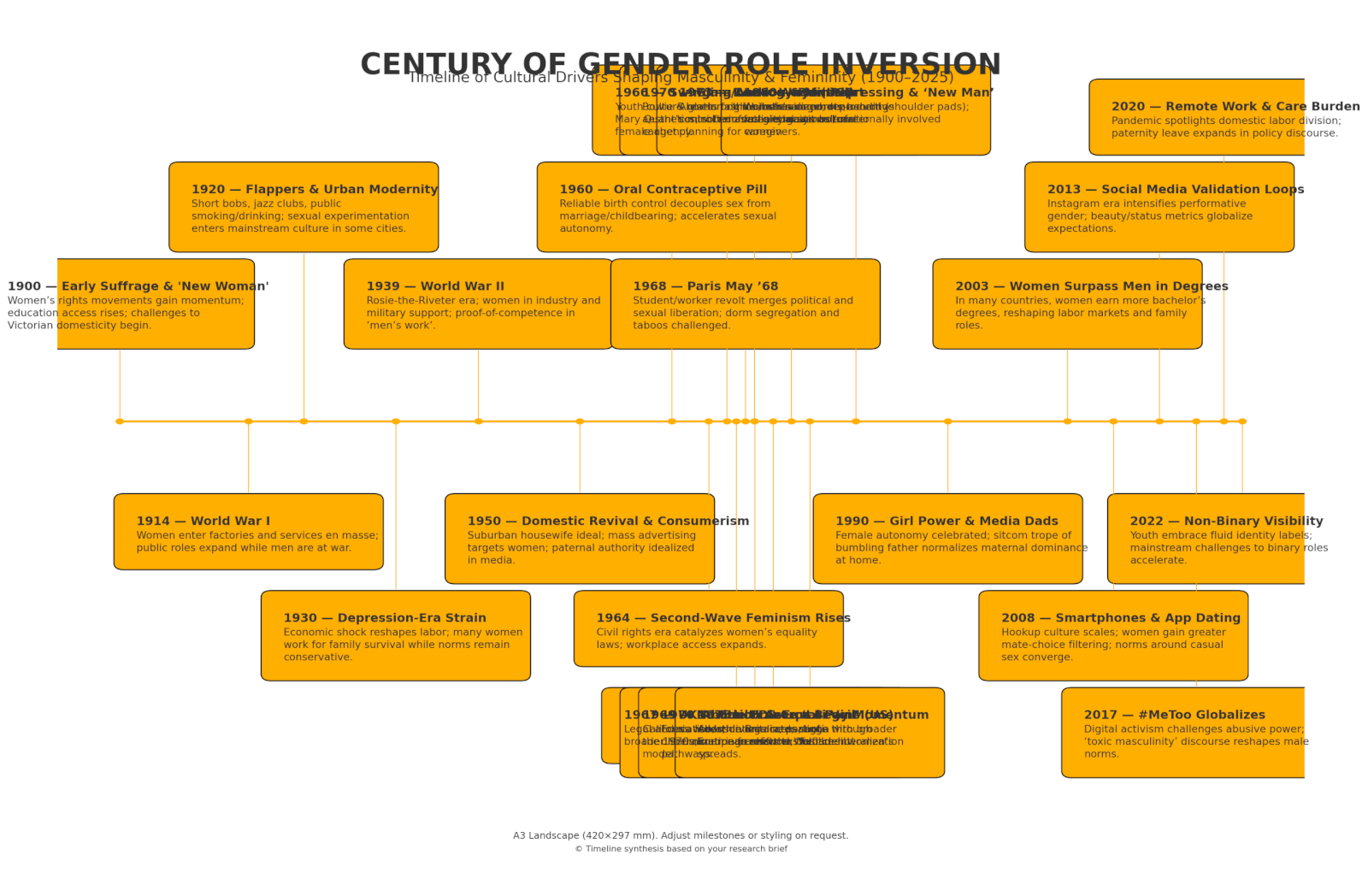

Die 1920er Jahre: Flappers und die frühe Frauenbefreiung

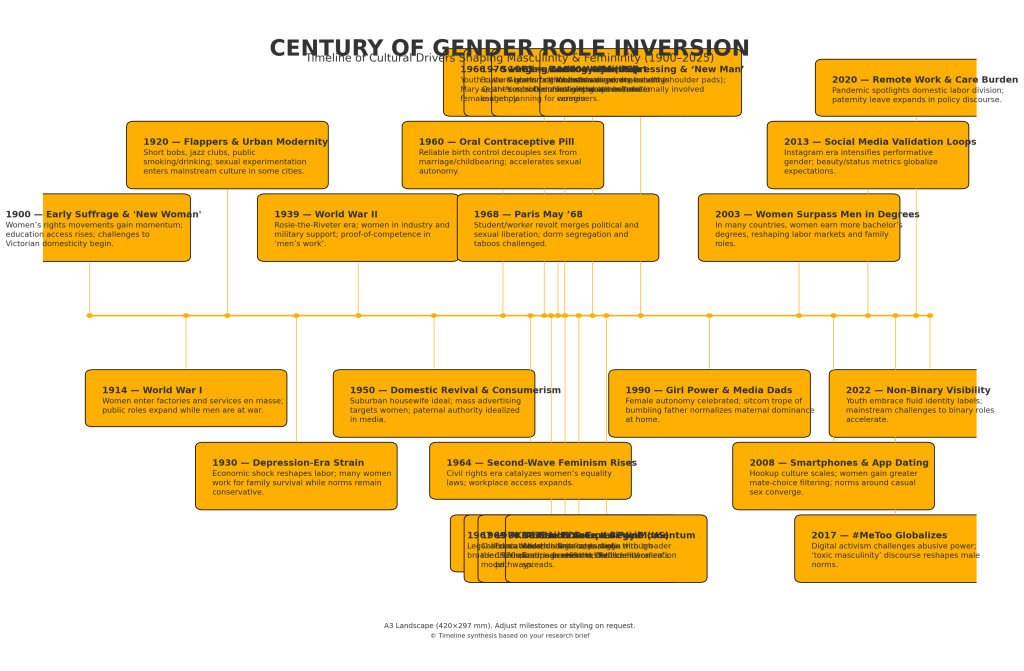

Nach dem Ersten Weltkrieg kam es in den 1920er Jahren zu einer dramatischen Infragestellung der viktorianischen Geschlechternormen, insbesondere in den westlichen Gesellschaften. Junge "Flapper"-Frauen schnitten sich die Haare zu kurzen Haaren, trugen knieumspielende Kleider, rauchten und tranken in der Öffentlichkeit und legten eine freiere Einstellung zu Verabredungen und Sexualität an den Tag. Diese Flappers symbolisierten eine "Neue Rasse" von Frauen, die sich nicht mehr vor Verhaltensweisen fürchten, die früher den Männern vorbehalten waren. Das Jahrzehnt begann mit der politischen Emanzipation (z. B. erhielten Frauen 1920 durch den 19. Verfassungszusatz in den USA das Wahlrecht) und übertrug diese Freiheit auf Veränderungen im Lebensstil. Frauen wurden in größerer Zahl erwerbstätig und nahmen unabhängiger als zuvor an der städtischen Konsumkultur teil. In dieser Zeit wurden auch erste Experimente im Bereich der sexuellen Nonkonformität unternommen; die 1920er Jahre wurden als eine Zeit sozialer und sexueller Experimente beschrieben (beeinflusst von Freudschen Ideen), in der "Bisexualität wurde schick" in einigen städtischen Kreisen. Auch wenn eine vollständige Gleichberechtigung nicht erreicht werden konnte, setzte die Flapper-Ära soziale Veränderungen in Gang, die spätere Generationen noch verstärken sollten. Kurz gesagt, die 1920er Jahre sprengten die Form des "richtigen" weiblichen Verhaltens - Frauen gingen offen miteinander um und drückten ihr Begehren aus - und legten damit den Grundstein für eine langfristige Umkehrung der traditionellen Geschlechterrollen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg: Häuslichkeit, Konsumfeminismus und die Bewegungen der zweiten Welle

Der Zweite Weltkrieg stellte die Geschlechterrollen erneut auf den Kopf, denn Frauen übernahmen weltweit Arbeitsplätze, die von den in den Krieg gezogenen Männern frei geworden waren. In den USA und in Europa arbeiteten Frauen in Munitionsfabriken, Büros und in der militärischen Unterstützung - und bewiesen damit ihre Fähigkeit, "Männerarbeit" zu leisten. Mit dem Frieden im Jahr 1945 kam es jedoch zu einer konservativen Wiederbelebung der getrennten Geschlechtersphären. In allen westlichen Ländern wurden Millionen von Frauen "aus der 'Männerarbeit' entlassen, um Platz für die zurückkehrenden Soldaten zu schaffen"die Rückkehr ins häusliche Leben. In den 1950er Jahren wurde die Vorstadthausfrau idealisiert: Medien und Werbung verherrlichten die Rolle der Frau als Ehefrau, Mutter und glückliche Konsumentin in der neuen Wohlstandsgesellschaft. In den USA beispielsweise priesen Werbekampagnen gleichzeitig den Beitrag der Frauen in der Industrie während des Krieges und dann "ermutigte sie, sich der Hausarbeit zu widmen" als ihre patriotische Pflicht nach Kriegsende. Die Vermarkter bewarben die Frauen aggressiv mit arbeitssparenden Haushaltsgeräten und Fertiggerichten und stellten sie als die Primärkonsumenten der boomenden Nachkriegswirtschaft. Dieses Phänomen - manchmal auch als "Konsumfeminismus" - verschaffte den Frauen einen gewissen Einfluss (als Entscheidungsträgerinnen im Haushalt), während es gleichzeitig die traditionellen weiblichen Ideale stärkte. Doch unter der Fassade der Konformität der 1950er Jahre zeigten sich Risse. Die Bildungsrate der Frauen stieg leise an, und Anfang der 1960er Jahre spürten viele gebildete Hausfrauen ein "Problem, das keinen Namen hat", eine tiefe Unzufriedenheit mit den Grenzen der Häuslichkeit (wie sie von Betty Friedan in Die weibliche Mystik, 1963). Die Bühne war bereitet für die nächste Welle der Befreiungsbewegungen. Das Paradoxe an der Nachkriegszeit war, dass den Frauen ein Ideal von häuslicher Erfüllung und Konsum verkauft wurde, obwohl sich viele nach dieser Erfahrung nach einer umfassenderen Rolle sehnten - eine Spannung, die den Feminismus der zweiten Welle in den 1960er und 1970er Jahren beflügeln sollte. Insbesondere in Osteuropa und im kommunistischen Asien entstand Mitte des Jahrhunderts ein anderes Modell: Die sozialistischen Regime förderten die Beteiligung von Frauen am Erwerbsleben als eine Angelegenheit der Staatspolitik (z. B. "Frauen halten die Hälfte des Himmels auf" im maoistischen China). In der Praxis trugen Frauen zwar oft eine Doppelbelastung (Arbeiterin und Hausfrau), doch der Staatssozialismus förderte die formale Gleichstellung der Geschlechter in Bildung und Beruf. Mitte des 20. Jahrhunderts wurde die uralte Aufteilung zwischen männlichem Ernährer und weiblicher Hausfrau durch mehrere globale Strömungen - westliches häusliches Revival und östliches egalitäres Ethos - in Frage gestellt und neu definiert.

Die Kulturrevolution der 1960er Jahre: Jugend, sexuelle Freiheit und Mode

Die 1960er Jahre markierten in weiten Teilen der Welt eine explosionsartige kulturelle und sexuelle Revolution, die von der Jugend vorangetrieben wurde. Im Westen wurde dieses Jahrzehnt - verkörpert durch "Swinging London" - gefeiert Modernitätindividuelle Freiheit und die Abkehr von alten Tabus. London wurde zum Epizentrum für neue Musik, Stil und Freizügigkeit: Der Minirock von Mary Quant skandalisierte die älteren Generationen, wurde aber auch zum Symbol für die neu gewonnene Selbstbestimmung der Frauen über ihren Körper und ihre Mode. Junge Frauen in Miniröcken (und Männer mit langen Haaren in der Mode der Gegenkultur) setzten sich über die strengen geschlechtsspezifischen Kleidervorschriften hinweg. Die Einführung des Antibabypille zu Beginn des Jahrzehnts (im Vereinigten Königreich 1961 und in den USA 1960 verabschiedet) war ein Wendepunkt für die sexuelle Freiheit. Zum ersten Mal konnte eine große Zahl unverheirateter Frauen ihre Fruchtbarkeit zuverlässig kontrollieren und den Sex von der obligatorischen Ehe und dem Kinderkriegen abkoppeln. Dieser technologische und gesellschaftliche Wandel bedeutete, dass Frauen theoretisch mit weniger Konsequenzen Gelegenheitssex oder vorehelichen Sex genießen konnten - ein Bereich, der zuvor von Männern dominiert wurde. Die Website "sexuelle Befreiung" Die Bewegung blühte auf und ermutigte sowohl Frauen als auch Männer, den sexuellen Ausdruck als ein persönliches Recht und nicht als moralische Übertretung zu betrachten.

Parallel dazu wurde das Jahrzehnt der Gegenkultur stellten praktisch jede Säule der traditionellen Autorität in Frage, einschließlich der patriarchalischen Geschlechternormen. Die Jugend in Nordamerika, Westeuropa und anderswo protestierte nicht nur gegen Krieg und Rassenungerechtigkeit, sondern auch gegen die konservativen Normen, die die Beziehungen zwischen den Geschlechtern regelten. "Freizügigkeit" wurde zu einem Schlagwort der 1960er Jahre; konservative Kritiker verwarfen es, aber die jungen Leute nahmen eine offenere Haltung gegenüber Nacktheit, Zusammenleben und alternativen Lebensstilen ein. Kulturelle Zentren wie Swinging London und Der Sommer der Liebe in San Francisco (1967) war ein Beispiel für eine gemischte soziale Welt mit Rockmusikfestivals, "freier Liebe" und experimentellen Wohngemeinschaften. In den späten 1960er Jahren traten Frauenbefreiungsgruppen - die frühen Feministinnen der zweiten Welle - auf, die sich direkt gegen die Vorstellung wandten, dass Häuslichkeit oder Keuschheit das Leben der Frauen einschränken sollten. Der Slogan "Das Persönliche ist politisch" brachte zum Ausdruck, dass Themen wie Empfängnisverhütung, Sexualität und Familienrollen nun Gegenstand öffentlicher Debatten waren. Bis 1969 organisierten amerikanische Feministinnen wegweisende Proteste (z. B. die Protest gegen die Miss-America-Wahl 1968 gegen die Objektivierung). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 1960er Jahre viele geschlechtsspezifische Erwartungen erschüttert haben: junge Frauen haben ein noch nie dagewesenes Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und öffentliche Meinungsäußerung geltend gemachtwährend junge Männer (durch gegenkulturelle Werte) ermutigt wurden, gefühlsbetonter, pazifistischer oder gemeinschaftlicher zu sein - Eigenschaften, die in der militarisierten Nachkriegskultur traditionell nicht männlich waren. Dieser tiefgreifende kulturelle Bruch bildete eine weitere Grundlage für die Umkehrung der Rollen, da er Verhaltensweisen und Rechte für Frauen normalisierte, die zuvor männliche Privilegien waren, und Männern den Raum eröffnete, aus der stoischen Versorgerrolle herauszutreten.

Paris in den 1960er und 1970er Jahren: Sexuelles Experimentieren und "Liberté"

If London was about mini skirts and music, Paris war in den späten 1960er und 1970er Jahren der Schmelztiegel philosophischer und sexueller Experimente. Die französischen Studenten- und Arbeiterunruhen von Mai 1968 marked the era’s spirit of liberation. Famously, the Paris rebellion "Es begann mit einer Forderung von Studenten nach dem Recht, miteinander zu schlafen". in Studentenwohnheimen, die sich zu einer breiteren Revolte gegen die "Erstickender Papa-weiß-alles-Konservatismus" des Frankreichs von de Gaulle. Im Quartier Latin rissen die Studenten die Geschlechtertrennung in den Unterkünften auf dem Campus ein, um symbolisch gegen die traditionellen Moralvorstellungen zu protestieren. Die Slogans des Mai '68 vermischten Marx mit sexuellen Anspielungen - "Knöpfen Sie Ihr Gehirn genauso auf wie Ihre Hose". - ein Zeichen dafür, wie eng die sexuelle Freiheit mit dem Ethos der Neuen Linken verknüpft war. Der Umbruch hatte nachhaltige Auswirkungen auf die Geschlechter- und Sexualnormen der französischen Gesellschaft. Fast sofort öffnete sich ein Raum für Aktivismus, der ein Jahrzehnt zuvor noch undenkbar gewesen wäre: Gründung der ersten radikalen Schwulenrechtsorganisation Frankreichs (FHAR - Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire) im Jahr 1971und ein militanter Bewegung zur Befreiung der Frauen (Mouvement de libération des femmes, MLF) nahm ebenfalls Fahrt auf. Die Pariser Intellektuellen und Künstler der 1970er Jahre waren für ihren avantgardistischen Lebensstil bekannt - offene Ehen, bisexuelle Affären und eine generelle Ablehnung der bürgerlichen Familienstrukturen. Die berühmten Philosophen Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartrezum Beispiel unterhielt bekanntlich eine offene Beziehung mit bisexuellen Liebschaften und spiegelte damit einen allgemeinen Trend in der Pariser Bohème wider, die Exklusivität heteronormativer Paare in Frage zu stellen. In der Tat, schon der Begriff "Bisexueller Schick" wurde in den 1970er Jahren auf die Glam-Rock- und Künstlersubkultur (mit Paris als einem ihrer Zentren) angewandt, wo das Spiel mit Geschlecht und Orientierung in Mode war. Was früher als heimlich oder verpönt galt - z. B. Bisexualität, nichteheliches Zusammenleben - gewann unter den urbanen Sophistiates ein gewisses Gütesiegel.

Natürlich blieben diese Freiheiten nicht ohne Gegenreaktion. Traditionelle katholische und patriarchalische Kreise in Frankreich (und anderswo) schreckten vor der Aushöhlung der Familienwerte zurück. Aber der Geist war aus der Flasche: In den späten 1970er Jahren holte das französische Recht selbst den kulturellen Wandel ein (z. B., Legalisierung der Abtreibung im Jahr 1975 und Erleichterung von Scheidungen), wie wir weiter unten erläutern. Überall auf der Welt spielten sich ähnliche Muster ab: Skandinavien sich schon früh für sexuelle Offenheit entschieden (in Dänemark gab es Ende der 1960er Jahre eine blühende freizügige Jugendkultur), Japan erlebte eine radikale Studentenbewegung und "moga" (In Teilen Lateinamerikas entstanden gegenkulturelle Kunstszenen, die die Grenzen zwischen den Geschlechtern verschoben (wenn auch unter repressiveren Regimen). Paris steht jedoch nach wie vor für die "liberté" dieser Epoche in Sachen Liebe und Sex - eine wichtige treibende Kraft bei der Neudefinition von Weiblichkeit (als abenteuerlich, nicht als züchtig) und Männlichkeit (als freizügig und nicht besitzergreifend). Die Rolle der Stadt in Social Engineering von Geschlechtsmerkmalen war es, die Idee zu normalisieren, dass Persönliche Freiheit und Authentizität übertrumpfen traditionelle Geschlechtererwartungenund beschleunigt damit die Umkehrung der Rollen.

Rechtliche Reformen: Abtreibung, Scheidung und die Neudefinition von Familie

Eine entscheidende Reihe globaler Veränderungen in den 1960er bis 1980er Jahren kam durch Gesetzgebung die Ehe, Fortpflanzung und Familie grundlegend veränderten - Bereiche, in denen die Rolle von Mann und Frau historisch verankert war. Eine wichtige Front war die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs. Die Sowjetunion war ein Pionier, als sie 1920 den freiwilligen Schwangerschaftsabbruch als frühe Geste der Frauenemanzipation legalisierte (auch wenn er später unter Stalin eingeschränkt wurde). Aber erst in den späten 1960er und 1970er Jahren wurde die Abtreibung in vielen Ländern der Welt in größerem Umfang liberalisiert. Zum Beispiel, Das britische Abtreibungsgesetz von 1967 das Verfahren unter weit gefassten Kriterien legalisiert, die Das Urteil des U.S. Supreme Court Roe v. Wade Entscheidung von 1973 die Verbote aufgehoben und den amerikanischen Frauen das Recht auf Abtreibung im ersten Trimester garantiert hat, und Frankreichs "Loi Veil" im Jahr 1975 legalisierte die Abtreibung nach leidenschaftlichen nationalen Debatten. Dutzende anderer Länder (von Kanada und Deutschland bis Indien und China) erweiterten in dieser Zeit ebenfalls den Zugang zum Schwangerschaftsabbruch, angetrieben von Argumenten über die Gesundheit der Frauen, die körperliche Autonomie und die sozialen Kosten ungewollter Schwangerschaften. Die Auswirkungen auf die Geschlechterrollen waren beträchtlich: Die Fähigkeit der Frauen, ihre Fruchtbarkeit zu kontrollieren, bedeutete, dass sie Ausbildung und Karriere zuverlässiger planen konnten, und untergrub die alte Annahme, dass sich das Leben einer Frau unweigerlich auf das ständige Kinderkriegen konzentrieren würde. Auch die Machtdynamik in sexuellen Beziehungen änderte sich - die Angst vor einer Schwangerschaft war lange Zeit ein Hemmnis für die sexuelle Handlungsfähigkeit von Frauen gewesen, und da diese Angst nun geringer war, konnten Frauen gleichberechtigter mit Männern Sex haben. In so unterschiedlichen Gesellschaften wie Italien (das 1970 die Scheidung und 1978 die Abtreibung legalisierte) und Indien (das 1971 den Schwangerschaftsabbruch legalisierte)Mit diesen Reformen wurde auf die Befreiung der Frauen reagiert und diese weiter vorangetrieben.

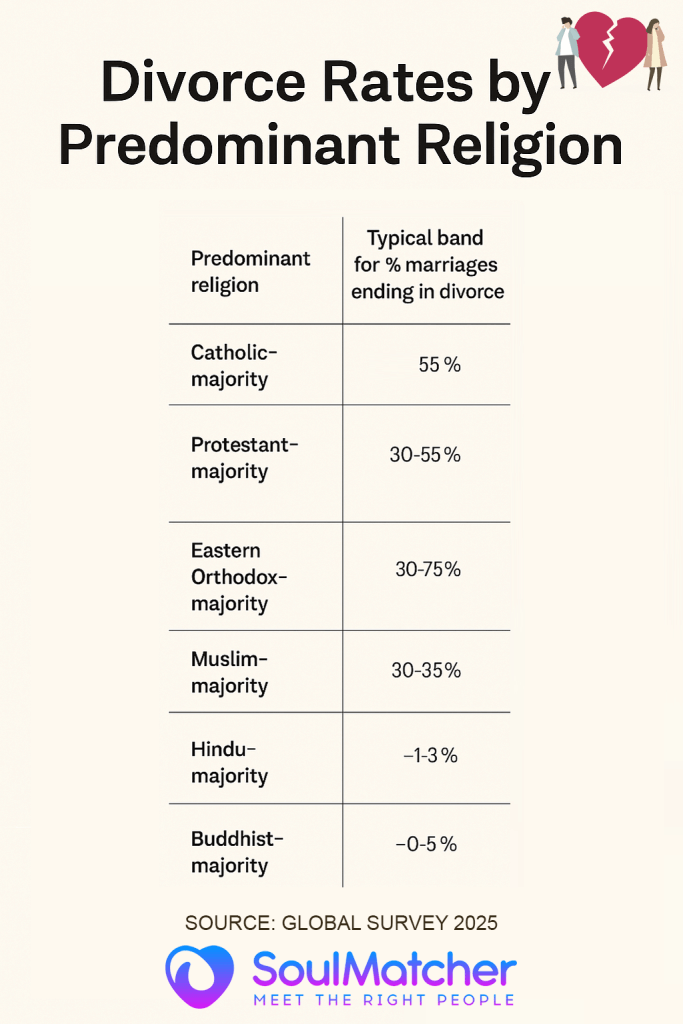

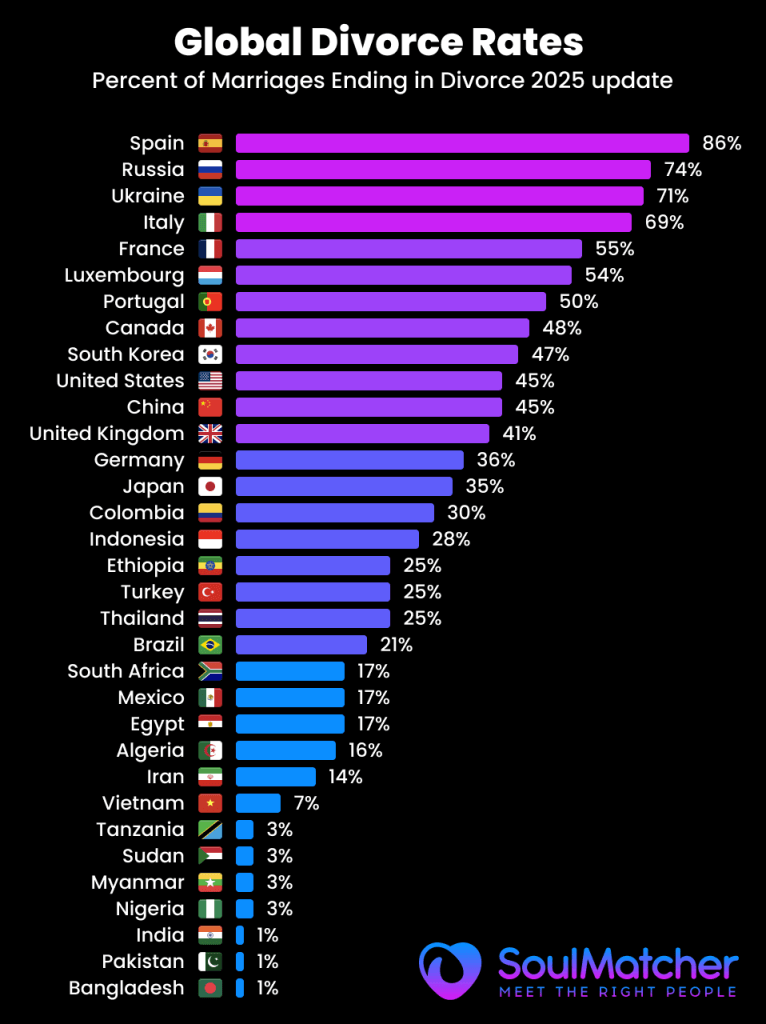

Ebenso transformativ war die Liberalisierung des Scheidungsrechts. Traditionell war die Scheidung (wenn sie überhaupt erlaubt war) schwierig, stigmatisiert und oft nur durch den Nachweis eines Fehlverhaltens des Ehepartners (Ehebruch, Missbrauch usw.) möglich, was Frauen im Allgemeinen in unhaltbaren Ehen aufgrund rechtlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit gefangen hielt. Dies änderte sich in den späten 1960er Jahren rapide. Das kalifornische Gesetz zur Scheidung ohne Verschulden von 1969 - die erste in den USA - erlaubte die Scheidung im gegenseitigen Einvernehmen ohne Schuldzuweisung. Im nächsten Jahrzehnt folgten praktisch alle US-Bundesstaaten diesem Beispiel und beseitigten die Vorstellung von der Ehe als unauflöslichem Vertrag. Eine ähnliche Welle erfasste auch andere Länder: zum Beispiel, Das britische Scheidungsreformgesetz von 1969 (mit Wirkung ab 1971) führte das Prinzip der verschuldensunabhängigen Ehescheidung ein, Schweden hatte die Scheidung schon früher erleichtert, und selbst traditionell katholische Länder gaben schließlich nach (Spanien 1981, Irland erst 1996, aber da schon unter starkem sozialen Druck). Die unmittelbare Folge war eine "Scheidungsrevolution" - von 1960 bis 1980 die Scheidungsraten mehr als verdoppelt in den USA, und ein ähnlicher Anstieg war in weiten Teilen Europas zu verzeichnen. Ungefähr 50% der amerikanischen Paare, die im Jahr 1970 heirateten, ließen sich schließlich scheidenim Vergleich zu weniger als 20% derjenigen, die 1950 heirateten. Plötzlich war die Aussicht auf eine lebenslange geschlechtsspezifische Verbindung (männlicher Ernährer und weibliche Hausfrau in fester Bindung) nicht mehr garantiert. Frauen konnten unglückliche Ehen verlassen und taten dies auch zunehmend, zumal das Stigma abnahm. Männer hingegen konnten sich nicht darauf verlassen, dass ihre Frau bleibt. trotzdem der Erfüllung. Die Forscher stellen fest, dass die Scheidungswelle in dieser Zeit überdeterminiert war. gesetzliche Änderungen "öffneten die Schleusen", begünstigt durch die sexuelle Revolution (die außereheliche Beziehungen erleichterte) und die zunehmende Erwerbstätigkeit von Frauen sowie das feministische Bewusstsein die den Ehefrauen mehr Freiheit gaben, unbefriedigende Ehen zu verlassen. Die langfristigen Folgen dieser Reformen für die Geschlechterrollen sind komplex. Einerseits haben sie Frauen aus erzwungener Abhängigkeit befreit und förderte eine größere Gleichberechtigung (die Partner wussten, dass jeder zufrieden sein musste, sonst drohte das Ende der Partnerschaft). Andererseits brachte der Zusammenbruch der traditionellen Familienstruktur neue soziale Herausforderungen mit sich: Alleinerziehende, gemischte Familien und Debatten über den Umgang mit Kindern. Beobachter sprachen damals von einer "Krise der Familie", doch am Ende des 20. Jahrhunderts waren Scheidungen und Wiederverheiratungen an der Tagesordnung. Auch die Rollen von Männern und Frauen in der Ehe änderten sich: Sie hatten die rechtliche Möglichkeit, die Ehe zu verlassen, die Ehe wurde mehr zu einem individuellen Erfüllungsversuch (Modell der "Seelenverwandtschaft") als zu einer Institution der Pflicht und des Opfers. Dieses neue Ethos stellte emotionale Kommunikation und Flexibilität in den Vordergrund - Fähigkeiten, die traditionell als weiblich galten - und zwang die Männer in vielerlei Hinsicht, sich stärker anzupassen als die Frauen, da von ihnen nicht mehr erwartet wurde, dass sie ein einseitiges Arrangement tolerierten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die rechtliche Liberalisierung von Fortpflanzung und Scheidung im späten 20. Jahrhundert die Erwartungen in Bezug auf Männlichkeit und Weiblichkeit aktiv umgestaltete: Frauen gewannen an Handlungsfähigkeit und öffentlichen Rechten, die ihnen zuvor verweigert worden waren, während die traditionelle Autorität der Männer im Haushalt formal beschnitten wurde.

Popkultur und Medien: Sich wandelnde Bilder von Männlichkeit und Weiblichkeit

Während des 20. und bis ins 21. Jahrhundert hinein, Populärkultur, Film und Musik waren ein starker Motor für den Wandel der Geschlechterrollen. Sie spiegelten nicht nur die sich entwickelnden Normen wider, sondern beschleunigten sie oft, indem sie neue Rollenmodelle und Erzählungen für Männer und Frauen lieferten. In der Mitte des 19. JahrhundertsSo begann Hollywood, Risse in der Fassade des stoischen männlichen Helden zu zeigen. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand ein Genre von Filmen, die "Männlichkeit in der Krise". Klassische Hauptdarsteller wie John Wayne beschwerten sich darüber, dass die Männer auf der Leinwand "zu neurotisch" würden, und in der Tat wurden Figuren wie James Deans Jim Stark in Rebel Without a Cause (1955) oder die einfühlsamen Rollen von Montgomery Clift signalisierten einen neuen Archetyp: den verletzlichen, emotional komplexen jungen Mann, der mit der alten patriarchalischen Autorität in Konflikt steht. Diese "sensible, feminisierte 'Seufzer-Typen'" (wie sie von einigen Kritikern genannt wurden) wurden oft als sympathische Protagonisten dargestellt, die mit ihrer Identität, den Erwartungen ihrer Familie oder sogar einem homoerotischen Subtext zu kämpfen haben. Die Popularität von James Dean zum Beispiel deutete auf eine kulturelle Resonanz - vor allem bei Jugendlichen - auf ein Männerbild hin, das "die historisch weiblichen Merkmale des Objektivierens und Viktimisierens annahm".und blieb dennoch ein Held seiner Geschichte. Dieser Trend im Film spiegelte die allgemeinen Ängste der 1950er Jahre in Bezug auf das Geschlecht wider: Als Frauen kleine Freiheiten gewannen und die Kinsey-Berichte (1948, 1953) fließende sexuelle Verhaltensweisen aufdeckten, fühlte sich die traditionelle Männlichkeit weniger sicher. Anstatt der unfehlbare Versorger zu sein, wurde der Mann in den Medien zum Gegenstand von Untersuchungen und Selbstbeobachtungen. In den folgenden Jahrzehnten erweiterten Film und Fernsehen das Spektrum akzeptabler Männlichkeiten - von den sanften, familienorientierten Vätern in den Sitcoms der 1980er Jahre bis zu den emotional verletzlichen männlichen Hauptfiguren in den Dramen der 1990er Jahre.

Für Frauen war die Entwicklung der Popkultur ebenso auffällig. Das frühe Hollywood idealisierte weibliche Charaktere entweder als tugendhafte Hausfrauen oder als Liebhaberinnen, aber in den 1960er und 1970er Jahren entstanden neue Bilder. Fernsehen und Film, in denen unabhängige, karriereorientierte Frauen zu sehen sind - zum Beispiel, Die Mary Tyler Moore Show (1970-77) porträtierte eine alleinstehende Frau, die in einer Zeitungsredaktion Karriere macht - eine Geschichte, die in den 1950er Jahren fast undenkbar war. Im Kino sind Figuren wie Bonnie in Bonnie und Clyde (1967) oder Ripley in Alien (1979) widersetzten sich weiblichen Stereotypen, indem sie selbstbewusst, manchmal gewalttätig oder in traditionell männlichen Rollen auftraten (Ripley, die ursprünglich als männliche Rolle geschrieben wurde, wurde zu einer ikonischen weiblichen Actionheldin). Die Darstellung von Frauen als fähige Protagonistinnen trug zur Normalisierung der Vorstellung bei, dass Stärke, Führungsqualitäten und Intellekt nicht nur Männern vorbehalten sind. Gleichzeitig setzten weibliche Entertainerinnen neue Maßstäbe in Bezug auf ihren persönlichen Stil und ihr öffentliches Auftreten. In den 1980er Jahren waren Popstars wie Madonna haben die Kontrolle über ihr sexuelles Image übernommen - sie mischten weiblichen Glamour mit offenkundiger Macht und Geschäftssinn - und beeinflussten damit eine Generation, die die Doppelmoral von Madonna und Hure ablehnte und die weibliche sexuelle Handlungsfähigkeit zu ihren eigenen Bedingungen anerkannte.

Die vielleicht eklatanteste Infragestellung von Geschlechternormen in der Popkultur kam von der Musik- und Modeszene. In den 1970er Jahren war die Glamrock Bewegung, die von Persönlichkeiten wie David Bowie (und andere wie Marc Bolan und Prince in späteren Jahren) verwischten Männlichkeit und Weiblichkeit auf nie dagewesene Weise. Insbesondere Bowie trat mit Make-up und androgyner Kleidung auf, spielte öffentlich mit seiner Bisexualität und nahm theatralische Bühnenfiguren an (wie Ziggy Sternenstaub), die den geschlechtsspezifischen Erwartungen zuwiderliefen. Auf dem Cover eines Magazins von 1972 wurde Bowie provokativ gefragt "Bist du Manns genug für David Bowie?"und unterstrich damit, dass seine bloße Anwesenheit die Bedeutung des Menschseins in Frage stellte. Bowie "sich weigerte, den 'männlichen' Erwartungen zu entsprechen". Er nutzte Mode und Performance, um sich selbst zu befreien und seine Fans zu ermutigen, dasselbe zu tun. In einer Analyse heißt es, dass er sich nicht um traditionelle Männlichkeit kümmert - in Kontakt mit den männlichen und weiblichen Aspekten" seiner selbst zu sein - zogen junge Menschen an, die "sehnte sich danach, frei zu sein" gesellschaftlicher Zwänge. Der geschlechterverändernde Stil der Glam-Ära (Männer in Glitzer, Frauen im Smoking usw.) hatte einen Nebeneffekt: Er legte den Grundstein für die Akzeptanz späterer Ausdrucksformen nicht-binärer oder fließender Geschlechtsidentität. Im späten 20. Jahrhundert war es weit weniger schockierend, einen männlichen Popkünstler mit Eyeliner oder eine Frau mit rasiertem Kopf zu sehen, während solche Dinge in früheren Jahrzehnten für Empörung gesorgt hätten.

Auch die populären Medien setzten sich direkt mit Geschlechterfragen auseinander: die Die 1980er und 90er Jahre brachten feministische Themen in den Mainstream-Film (z. B. Thelma & Louise 1991, ein weiblicher Buddy/Roadmovie, der das Drehbuch über männliche Outlaws umdrehte) und der Literatur (der Aufstieg feministischer und LGBTQ-Autoren, die eine breite Leserschaft fanden). Außerdem bedeutete die globale Reichweite der amerikanischen und europäischen Popkultur, dass diese neuen Bilder von Männlichkeit und Weiblichkeit weltweit verbreitet wurden. Ein Teenager in Brasilien oder Indien in den 1990er Jahren konnten sich beispielsweise westliche Filme oder Musikvideos ansehen und sich vom Anblick weiblicher Rockstars oder mitfühlender männlicher Helden inspirieren lassen, was die lokalen Geschlechternormen auf subtile Weise beeinflusste. Umgekehrt begann auch die lokale Filmindustrie, den Wandel zu reflektieren: in BollywoodIn den 90er und 2000er Jahren sieht man mehr Darstellungen von Frauen, die Karriere machen, und von sensiblen, egalitären romantischen Helden, was auf eine Abkehr von den hyper-machohaften und schüchtern-weiblichen Formeln des früheren indischen Kinos hinweist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Popkultur aktiv Geschlechtsspezifische Merkmale indem sie neue Archetypen schuf: Sie lehrte Männer, dass es cool sein kann, fürsorglich zu sein (man denke nur an die Entwicklung von James Bonds unnachgiebigem Machismo zu den emotional zerrissenen Helden der jüngsten Actionfilme), und sie lehrte Frauen, dass Durchsetzungsvermögen und Autonomie bewundernswert sein können (z. B. die Feier der "Girl Power" in den 1990er Jahren). Der langfristige Effekt ist eine Generation, die mit fließenden Vorstellungen darüber aufwuchs, was Männer und Frauen tun können - eine kulturelle Unterströmung, die für die Umkehrung traditioneller Rollen unerlässlich ist.

Bildung und Arbeitsplatz: Konvergenz der Rollen und "Die neue Frau"/"Der neue Mann"

Ein weiterer entscheidender Schauplatz des Wandels der Geschlechterrollen war die Zugang zu Bildung und Eingliederung in die Arbeitswelt. Um 1900 war die Hochschulbildung in den meisten Gesellschaften überwiegend männlich, und die meisten verheirateten Frauen arbeiteten nicht außerhalb des Hauses. Im 21. Jahrhundert hat sich dieses Bild in vielen Regionen völlig umgekehrt. In den Vereinigte StaatenSo stieg der Anteil der Frauen an den Bachelor-Abschlüssen von 24% im Jahr 1950 auf etwa 50% in den frühen 1980er Jahrenund heute übertreffen sie die Männer - im Jahr 2003 gab es etwa 1,35 weibliche Hochschulabsolventen auf 1 männlichenDas ist eine völlige Kehrtwende gegenüber 1960, als es noch 1,6 mal mehr Männer als Frauen gab. Ähnliche Meilensteine sind weltweit zu verzeichnen: In Kanada, einem Großteil Europas, Lateinamerikas und Teilen Asiens studieren heute mehr Frauen als Männer. Diese Bildungsrevolution war sowohl eine Triebfeder als auch ein Ergebnis der sich verändernden Geschlechternormen. Da immer mehr Mädchen eine höhere Ausbildung erhielten, zögerten sie die Heirat hinaus und strebten eine Karriere an, nicht nur einen "Job bis zur Mutterschaft". In den späten 1960er Jahren hatten sich die Erwartungen junger Frauen "radikal verändert" - Sie begannen, traditionell von Männern dominierte Fächer (Naturwissenschaften, Jura, Medizin) zu studieren und sahen sich selbst als zukünftige Fachleute. Ihr akademischer Erfolg wiederum stellte die alten Annahmen von der intellektuellen Überlegenheit der Männer in Frage und schuf Kohorten von Frauen, die für Führungsaufgaben qualifiziert waren. Der Arbeitsplatz nahm diese Veränderungen langsam auf. Die Frauen Erwerbsbeteiligung stieg ab den 1960er Jahren stark an - in den USA stieg sie von unter 40% der erwachsenen Frauen im Jahr 1960 auf 60% bis 1999bevor sie einen Tiefpunkt erreichte. In ganz Westeuropa stieg die Frauenerwerbstätigkeit in den 1970er bis 1990er Jahren ebenfalls sprunghaft an, als sich die Wirtschaft auf den Dienstleistungssektor umstellte und die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts am Arbeitsplatz gesetzlich verboten wurde. Selbst in Ländern mit einer traditionell niedrigen Erwerbsbeteiligung von Frauen (aufgrund kultureller Normen oder der Religion), wie in Teilen Südeuropas oder des Nahen Ostens, war Ende des 20. Jahrhunderts ein allmählicher Anstieg zu verzeichnen, insbesondere in städtischen Gebieten und im Bildungs- und Gesundheitswesen.

Der Zustrom von Frauen in ehemals männerdominierte Berufe ist eine direkte Umkehrung der historischen Rollen - Frauen als Ernährerinnen und Führungskräfte, Männer, die sich darauf einstellen, nicht immer die Hauptverdiener zu sein. In den 1990er Jahren war es in vielen Ländern üblich, dass Frauen als Ärztinnen, Anwältinnen, Professorinnen, Politikerinnen und Soldatinnen tätig waren. In einigen Ländern standen Frauen sogar an der Spitze von Regierungen (von Indira Gandhi und Margaret Thatcher im 20. Jahrhundert und viele weitere im 21. Jahrhundert), wodurch die ultimative "männliche" Rolle der politischen Führung durchbrochen wurde. Zwar gibt es nach wie vor geschlechtsspezifische Lohnunterschiede und gläserne Decken, doch die kulturellen Auswirkungen sind tiefgreifend: ein Junge, der im Jahr 2025 aufwächst, sieht Frauen routinemäßig als Autoritätspersonen - als Lehrerinnen, Chefs, vielleicht als Präsidentin seines Landes - etwas, was ein Jahrhundert zuvor selten oder gar nicht der Fall gewesen wäre. Dies normalisiert Eigenschaften wie Durchsetzungsvermögen, analytisches Denken und strategische Entscheidungsfindung als menschliche Eigenschaften und nicht als ausschließlich männliche Eigenschaften.

Umgekehrt haben die Männer in dem Maße, wie die Frauen mehr bezahlte Arbeit übernommen haben, nach und nach mehr häusliche und pflegerische Aufgaben. Im späten 20. Jahrhundert entstand das Konzept der "Neuer Vater" - ein Vater, der die Windeln wechselt, den Kinderwagen schiebt und ein gleichberechtigter Co-Elternteil ist und nicht mehr der distanzierte Ernährer von einst. Vor allem in Europa und Nordamerika wandelten sich die Vaterschaftsideale vom autoritären Zuchtmeister der 1950er Jahre zur sensiblen, engagierten Vaterfigur der 2000er Jahre. Erziehungsratgeber und Medien begannen, Männer zu feiern, die für ihre Kinder sorgen können; ein beliebtes Sprichwort lautete "Der gute Vater von heute ist im Windelwechseln so geschickt wie im Reifenwechseln." Dieser kulturelle Vorstoß war zum Teil durch die Realität bedingt (Doppelverdienerhaushalte verlangten von den Vätern, sich die Kinderbetreuung zu teilen) und zum Teil ideologisch bedingt (feministische und psychologische Forschung betonte die emotionale Rolle des Vaters). Viele Länder führten ein Vaterschaftsurlaub oder "Elternurlaubs"-Politik im späten 20. und frühen 21. Jahrhundert, die Männer ausdrücklich dazu ermutigt, sich für die Betreuung des Neugeborenen freizustellen - ein Konzept, das einen Arbeitgeber in den 1950er Jahren in Erstaunen versetzen würde. In einigen skandinavischen Ländern haben solche Maßnahmen dazu geführt, dass die Mehrheit der frischgebackenen Väter einen beträchtlichen Teil des Urlaubs in Anspruch nimmt, wodurch sich die Erwartung verfestigt hat, dass Männer kann im Säuglingsalter so zupackend sein wie Mütter. Der Nettoeffekt ist, dass bestimmte Fähigkeiten und Eigenschaften - Geduld, Zärtlichkeit, Hausarbeit -, die einst als inhärent weiblich galten, heute als gemeinsame menschliche Fähigkeiten gelten. Von jungen Männern wird heute im Allgemeinen erwartet, dass sie kochen, putzen und sich um die Kinder kümmern (und oft sind sie dazu auch bereit), im Gegensatz zur strikten Rollentrennung in der Zeit ihrer Großväter.

Im Bereich der Erziehung der KinderSeit den 1970er Jahren haben die Schulen auch versucht, geschlechtsspezifische Vorurteile abzubauen: Schulbücher vermeiden es zunehmend, nur Jungen als Ärzte und Mädchen als Krankenschwestern darzustellen, um so die Zielvorstellungen zu erweitern. Programme zur Förderung von Mädchen in MINT-Fächern (Wissenschaft, Technik, Ingenieurwesen, Mathematik) und umgekehrt der Versuch, Jungen für Emotionen und Kommunikation zu begeistern (um Aggressionen und Schulabbrecherquoten zu verringern), stellen bewusste Social Engineering um die geschlechtsspezifischen Merkmale auszugleichen. Diese Veränderungen brachten jedoch auch neue Herausforderungen mit sich. Die akademischen Leistungen der Mädchen sind stark angestiegen (in vielen Ländern übertreffen die Mädchen die Jungen in den meisten Fächern), und die Pädagogen müssen sich nun mit der Frage auseinandersetzen, wie sie mit einer aufkommenden "Krise der Jungen" in der Bildung - einige argumentieren, dass die traditionelle Jungenenergie pathologisiert wird und männliche Vorbilder in der Lehre Mangelware sind. An der häuslichen Front tragen Frauen heute in vielen Fällen die "Doppelbelastung" - von ihnen wird erwartet, dass sie sich bei der Arbeit hervortun und gleichzeitig mehr Erziehungsarbeit leisten -, was zu der Forderung geführt hat, dass Männer sich zu Hause noch mehr engagieren sollten. Es ist klar, dass die Gleichstellung von Bildung und Arbeit nicht funktioniert hat. vollständig Sie hat zwar nicht alle Aspekte der Geschlechterrollen auf den Kopf gestellt, aber sie hat die alte Vorstellung, dass das Geschlecht den Lebensbereich bestimmt, erheblich ausgehöhlt. Eine jetzt sichtbare Langzeitfolge ist, dass Männer und Frauen oft Seite an Seite arbeiten und sich die Familienpflichten teilenSie verhandeln ihre Rollen auf der Grundlage ihrer persönlichen Stärken und nicht aufgrund vorgegebener sozialer Regeln. Dieses ständige Aushandeln ist selbst ein Kennzeichen für umgekehrte und fließende Geschlechterrollen.

Das digitale Zeitalter (2000er-2020er Jahre): Hookup-Kultur, soziale Medien und digitaler Gender-Aktivismus

Im 21. Jahrhundert haben sich mehrere neue kulturelle Kräfte herausgebildet, die die Entwicklung der Geschlechterrollen weltweit vorantreiben (und manchmal verkomplizieren). Eine davon ist das Mainstreaming einer "Kultur des Abenteuers" unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Mit dem Aufkommen des Internets und der Smartphones haben sich die Dating-Normen hin zu zwangloseren, unmittelbaren Begegnungen verschoben - die oft über Apps und soziale Medien initiiert werden - und nicht mehr zu einem traditionellen Werben. Der Begriff "hookup" (was zwanglose sexuelle oder romantische Begegnungen ohne jegliche Verpflichtung bedeutet) wurde in den 2000er Jahren weit verbreitet. Zwar gab es Gelegenheitssex auch schon in früheren Epochen (die sexuelle Revolution der 60er Jahre machte ihn akzeptabler), doch ist jetzt eine breite Akzeptanz von sowohl Männer als auch Frauen die Teilnahme an unverbindlicher Intimität. Auf dem College-Campus und darüber hinaus ist es für eine junge Frau im Allgemeinen ebenso gesellschaftlich zulässig wie für einen jungen Mann, einen One-Night-Stand zu haben. Dies stellt eine bedeutende Umkehrung der Doppelmoral dar, die während des größten Teils der Geschichte vorherrschte, wo die Promiskuität von Männern toleriert (und sogar damit geprahlt) wurde, während Frauen für dasselbe Verhalten hart verurteilt wurden. Studien über die Jugend von heute haben ergeben, dass die Motive für das "Abschleppen" bei allen Geschlechtern ähnlich sind - von der körperlichen Befriedigung bis zur Suche nach einem möglichen Partner - und dass Frauen üben aktiv ihre sexuelle Handlungsfähigkeit aus in diesen Kontexten und nicht nur die Duldung der Männer. Die Technologie war ein Katalysator: Dating-Apps wie Tinder, Bumble und ihre globalen Äquivalente geben Frauen ein Mitspracherecht bei der Kontaktaufnahme (insbesondere Bumble verlangt von Frauen, dass sie zuerst eine Nachricht senden, was das Verfolgungsskript umkehrt). Der Aufstieg der "hookup culture" bringt jedoch auch neue Dynamiken mit sich, die es zu bewältigen gilt. Einige Forscher und Sozialkritiker äußern sich besorgt über die emotionale Entkopplung oder die Auswirkungen auf die Bildung langfristiger Beziehungen, und in der Tat hat es eine teilweise Gegenbewegung unter Jugendlichen gegeben, die mehr Wert auf eine Beziehung legen. "authentische Verbindungen" über die Swiping-gesteuerte Dating-Szene. Dennoch hat der Gesamteffekt dazu geführt, dass sich das Sexualverhalten der Frauen weiter von dem der Männer entfernt hat und die Männer gezwungen sind, sich auf die größere Selektivität und Unabhängigkeit der Frauen auf dem Paarungsmarkt einzustellen.

Soziale Medien ist ein weiteres zweischneidiges Schwert in der Gender-Arena. Auf der einen Seite sind Plattformen wie Instagram, YouTube und TikTok haben Einzelpersonen die Möglichkeit gegeben, ihre Identität auf kreative Weise auszudrücken und verschiedene Geschlechtsausdrücke sichtbar zu machen. So können beispielsweise androgyne oder nicht-binäre Influencer eine große Fangemeinde anziehen und so die Varianz der Geschlechtsdarstellung für ein Massenpublikum normalisieren, wie es frühere Subkulturen nicht konnten. Auf der anderen Seite haben die sozialen Medien wohl verstärkter Druck in Bezug auf geschlechtsspezifisches Aussehen und Validierung. Studien aus der Jugendpsychologie zeigen, dass Mädchen und junge Frauen im Instagram-Zeitalter oft mit erhöhter Angst und Selbstobjektivierung konfrontiert sind - der Wettbewerb um "Likes" kann die Vorstellung verstärken, dass ihr Wert an Schönheit und Begehrlichkeit gebunden ist, und damit alte patriarchalische Normen in neuer Form widerspiegeln. Auch Männer kuratieren Bilder, um sich zu bestätigen: Der Aufstieg der "Influencer" bedeutet, dass junge Männer sich unter Druck gesetzt fühlen könnten, traditionell männliche Merkmale - muskulöse Körper, Luxusgüter - zu zeigen, um online Status zu erlangen. In diesem Sinne können die sozialen Medien bestimmte Stereotypen aufrechtzuerhalten (z. B. Frauen als Schönheitsobjekte, Männer als Erfolgsmenschen), selbst wenn sie andere zerbricht. Ein weiteres Phänomen ist das Aufkommen der "Validierungskultur", in der sowohl Frauen als auch Männer nach ständigem Feedback zu ihrem Leben suchen. Einige Soziologen behaupten, dies habe zu einer Form von digitales Social EngineeringMenschen gestalten ihr geschlechtliches Selbst aktiv so, dass es zu dem passt, was im Algorithmus Aufmerksamkeit erregt, sei es eine hyper-feminine Ästhetik oder ein hyper-maskulines Auftreten, während andere diese Normen bewusst unterlaufen, um sich abzuheben. Wichtig ist, dass die sozialen Medien auch eine länderübergreifende Verbreitung von feministischen und geschlechtergerechten Ideen ermöglicht haben. Ein Modetrend oder eine Kampagne, die Geschlechternormen in einem Land in Frage stellt, kann sich über Nacht verbreiten und Jugendliche in einem anderen Land beeinflussen. So kann beispielsweise ein Trend, bei dem sich junge Männer die Nägel lackieren oder Röcke in Südkorea oder Mexiko ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass westliche Berühmtheiten dies in den sozialen Medien tun, aber auch darauf, dass die lokale Jugendkultur selbst innovativ ist.

Und schließlich hat das digitale Zeitalter die geschlechtsspezifischer Aktivismus und Diskurs. Die #MeToo-Bewegung die 2017-2018 explodierte, ist ein Paradebeispiel: Was als Hashtag für Frauen begann, um Erfahrungen mit sexueller Belästigung auszutauschen, wurde zu einem weltweiten Aufschrei, der mächtige Männer in Branchen von Hollywood bis zur Regierung zu Fall brachte. Im Jahr 2018 stellten Beobachter fest, dass "Überall auf der Welt sind Frauen aufgestanden und haben über den Missbrauch durch Männer gesprochen". die häufig soziale Medien als Plattform nutzen. #MeToo hat nicht nur das Bewusstsein für Themen wie Belästigung am Arbeitsplatz und Einwilligung geschärft, sondern auch Gespräche über "toxische Männlichkeit" ausgelöst - und damit kulturelle Normen in Frage gestellt, die Männer dazu ermutigen, ihre Macht auf schädliche Weise zu behaupten. Digitaler Aktivismus hat auch die Aufmerksamkeit auf die Rechte von LGBTQ+ gelenkt: Kampagnen für die Akzeptanz von Transgendern (#TransRightsAreHumanRights) und die Anerkennung von nicht-binären Geschlechtern haben über Online-Communities international an Dynamik gewonnen und stellen die Binarität von männlich/weiblich in Frage, die die traditionellen Geschlechterrollen untermauert. Parallel dazu, Männerbewegungen haben sich auch im Internet entwickelt - von positiven Gruppen, die sich für eine engagierte Vaterschaft oder die psychische Gesundheit von Männern einsetzen, bis hin zu reaktionären Gemeinschaften (wie "Incels" oder bestimmte Männerrechtsforen), die sich gegen das wehren, was sie als Auswüchse des Feminismus empfinden. Die Zusammenprall der Narrative ist im Internet deutlich sichtbar: Zu jeder feministischen Kampagne gibt es oft einen Gegenstrang mit frauenfeindlichem Trolling; zu jeder Feier der Rollenumkehr gibt es Stimmen, die einen "Verlust der Männlichkeit" oder einen "Angriff auf die Weiblichkeit" beklagen. Diese Kakophonie ist selbst ein Beweis dafür, dass die Geschlechterrollen im Wandel begriffen sind. Die langfristigen Folgen des digitalen Aktivismus sind noch nicht absehbar, aber er hat die Entwicklung der Geschlechterrollen unbestreitbar beschleunigt. Globalisierung der Gender-Debatten. Ein lokaler Brauch oder ein Gesetz, das als unterdrückerisch empfunden wird, kann von einem internationalen Publikum angeprangert werden, und ebenso können sich fortschrittliche Veränderungen schneller verbreiten. In Bezug auf Social Engineering könnte man sagen, dass das Internet zu einem Schlachtfeld geworden ist, auf dem Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit durch Memes, Kampagnen und Influencer-Lifestyles kontinuierlich dekonstruiert und rekonstruiert werden.

Schlussfolgerung: Die Umkehrung der Geschlechterrollen und ihre langfristigen Folgen

In den letzten 125 Jahren hat die kumulative Wirkung dieser kulturellen, politischen und technologischen Kräfte zu einer Aufbrechen der starren Männlichkeit und Weiblichkeit und eine relative Umkehrung vieler geschlechtsspezifischer Verhaltensweisen. Frauen auf der ganzen Welt haben in unterschiedlichem Maße Rollen und Eigenschaften übernommen, die früher als männlich galten: Sie erwerben höhere Abschlüsse, leiten Unternehmen und Nationen, äußern offen ihre sexuellen Wünsche und definieren ihre Identität nicht nur als Ehefrau und Mutter. Männer ihrerseits werden zunehmend in traditionell weibliche Bereiche hineingezogen: von praktischer Elternschaft und Hausarbeit bis hin zu größerer emotionaler Offenheit und Zusammenarbeit mit weiblichen Gleichaltrigen anstelle automatischer Dominanz. Die beiden Geschlechter (und auch diejenigen, die sich außerhalb des binären Systems identifizieren) haben sich sich in ihren sozialen Rollen ähnlicher sind als zu jedem anderen Zeitpunkt in der aufgezeichneten Geschichte. Das heißt nicht, dass absolute Gleichheit oder Austauschbarkeit erreicht ist, aber die Trendlinien sind eindeutig. Soziologen stellen fest, dass sich viele Gesellschaften von komplementäre Geschlechterrollen (jedes Geschlecht erfüllt entgegengesetzte, "ergänzende" Funktionen) in Richtung egalitäre oder fließende Rollenin denen Individuen Aufgaben und Eigenschaften unabhängig von ihrem Geschlecht aushandeln. Wir sehen Frauen, die sich im militärischen Kampf auszeichnen, und Männer, die sich in der Krankenpflege und in der frühkindlichen Erziehung hervortun - Realitäten, die jahrhundertealte Annahmen über körperliche Fähigkeiten und Pflegeinstinkte auf den Kopf stellen.

Die langfristige Folgen dieser Umkehrung der Rollen sind komplex und noch nicht abgeschlossen. Einerseits gibt es offensichtliche soziale Vorteile: Eine größere Gleichstellung der Geschlechter korreliert mit einer höheren wirtschaftlichen Entwicklung, größerer Innovation und mehr individueller Freiheit. Die Befreiung der Frauen hat die Ergebnisse in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Menschenrechte für etwa die Hälfte der Bevölkerung verbessert. Die Befreiung der Männer von den Zwängen der "steifen Oberlippe" hat wohl zu einem reicheren Gefühlsleben geführt und ihnen die Möglichkeit gegeben, für sich selbst zu sorgen und nicht nur zu versorgen. Familien, in denen sich die Partner die Rollen teilen, weisen in vielen Studien eine höhere Beziehungszufriedenheit und lernfähigere Kinder auf. Diese Veränderungen bringen jedoch auch neue Spannungen und Herausforderungen. Das traditionelle Muster für die Gründung einer Familie und das eigene Leben ist ins Wanken geraten - was zu dem geführt hat, was manche das "postmoderne" Familienzeitalter nennen. Die Heiratsraten sind in vielen Ländern gesunken (zum Beispiel heiraten viel weniger Millennials als ihre Großeltern), und diejenigen, die heiraten, tun dies später und mehr als Auswahl als eine Notwendigkeit. Die Geburtenraten sind in den entwickelten Gesellschaften stark zurückgegangen, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass Frauen, die über eine gute Ausbildung und einen guten Beruf verfügen, sich dafür entscheiden, weniger Kinder und später im Leben zu bekommen. Dies wirft demografische und wirtschaftliche Bedenken hinsichtlich der Alterung der Bevölkerung und der Arbeitskräfte auf. Die höhere Zahl von Scheidungen und Alleinerziehenden spiegelt zwar die persönliche Freiheit wider, bedeutet aber auch, dass viele Kinder mit nur einem Elternteil aufwachsen, was die finanziellen und sozialen Belastungen verschärfen kann (oft tragen die Mütter die Last der Alleinerziehung - eine ironische Bürde der "Befreiung"). Darüber hinaus haben einige Männer damit zu kämpfen, eine neue Identität in einer Welt zu finden, in der Frauen keine Rolle spielen. brauchen sie zu Versorgern oder Beschützern im alten Sinne zu machen. Das Phänomen des "zerbrechlichen" oder "verlorenen" Mannes in der postfeministischen Ära wird oft diskutiert - es zeigt sich zum Beispiel darin, dass junge Männer in höherem Maße das Studium oder die Arbeit abbrechen oder sich extremistischen Ideologien zuwenden, die eine Rückkehr zu klaren Rollen versprechen. Parallel dazu stehen Frauen unter dem Druck der "Superfrau": Von ihnen wird erwartet, dass sie beruflich erfolgreich sind, ein perfektes Zuhause führen und dem gesellschaftlichen Druck in Bezug auf Schönheit und Mutterschaft gerecht werden - ein hoher Anspruch, der zu Stress und Burnout führen kann, was darauf hindeutet, dass Gleichberechtigung in Erwartungen hat vielleicht die Gleichstellung in den Unterstützungsstrukturen überholt.

Kulturell geht der Dialog weiter: Was ist toxische Maskulinität versus gesunde Männlichkeit? Sollte die Gesellschaft Männer dazu ermutigen, traditionell männlicher zu sein, oder sollten sie ihre weiblichen Seiten stärker betonen? Sind Frauen wirklich glücklicher, nachdem sie sich von traditionellen Rollen gelöst haben, oder sehnen sich viele insgeheim nach der Klarheit definierter Erwartungen? Verschiedene Gruppen und Regionen beantworten diese Fragen unterschiedlich. Zum Beispiel, Skandinavische Länderdie zu den Ländern mit der größten Geschlechtergleichheit gehören, berichten auch über eine sehr hohe Lebenszufriedenheit und haben geschlechtsneutrale Erziehungs- und Arbeitspolitiken normalisiert. Im Gegensatz dazu spüren einige Gesellschaften, die schnell westliche Geschlechternormen übernommen haben, eine Gegenreaktion - Teile der Bevölkerung, die angesichts dessen, was sie als soziale Auflösung empfinden, eine "Rückkehr" zur Tradition fordern (dies zeigt sich in Bewegungen in Teilen Osteuropas, des Nahen Ostens und sogar in den USA mit bestimmten konservativen oder religiösen Erweckungen). Die Realität liegt wahrscheinlich in einem Gleichgewicht: Die Vorteile, die sich aus der Befreiung des Einzelnen von starren Rollen ergeben, sind immens, aber die Menschen stellen sich auch auf ein neues soziales Gleichgewicht ein. Die Umkehrung der Geschlechterrollen ist in vielerlei Hinsicht eine Experiment noch im Gange - eine künstlich herbeigeführte soziale Entwicklung, für die es keinen historischen Präzedenzfall gibt.

Aus akademischer Sicht kann man zu dem Schluss kommen, dass die Triebkräfte dieses jahrhundertelangen Wandels in der Tat folgende waren aktivJeder kulturelle Trend - sei es der Trotz des Flappers, die Selbstbestimmung der Hausfrau, die feministischen Proteste, die Androgynität des Rockstars oder der virale Hashtag - hat absichtlich oder unabsichtlich das "soziale Drehbuch" für die Geschlechter umgestaltet. Die Rollen von "männlich" und "weiblich" sind nicht mehr gegensätzlich und festgelegt, sondern befinden sich auf einem Spektrum menschlichen Verhaltens, das der Einzelne mischen und verändern kann. Wie ein kultureller Kommentator rückblickend feststellte, ist das letztendliche Erbe dieser globalen Trends eine Welt, in der ein Individuum im Idealfall sein kann "frei von Tabus, experimentell, in Kontakt mit den männlichen und weiblichen Aspekten ihrer selbst".eine stärker integrierte Menschheit jenseits der alten Binaritäten. Auch wenn Traditionalisten das Verlorene betrauern und Progressive das Gewonnene feiern, werden sich Wissenschaftler noch jahrzehntelang mit diesem großen gesellschaftlichen Wandel befassen. Die Umkehrung der Geschlechterrollen - in Gang gesetzt durch die Umwälzungen des 20. Jahrhunderts - bleibt eine der folgenreichsten und prägendsten Entwicklungen der modernen Sozialgeschichte, die aktiv neue Eigenschaften und Möglichkeiten für alle Menschen in der Gesellschaft schafft.